_______________________________________________________

2 CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (3^parte)

_______________________________________________________

Corrado Cancellotti

Aiuto Anestesia-Rianimazione - S. Agostino 8/h - 06024 Gubbio

Cancellotti@infoservice.it

CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (1^parte)

CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (2^parte)

CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (3^parte)

| Valutazione secondaria |

| Una volta ottenuta la stabilizzazione clinica del paziente si passa ad una rapida valutazione testa-piedi. In questa fase e' necessario valutare con piu' accuratezza segni clinici che possono esssere associati a patologie gravi, rapidamente evolutive, cosi' da poter decidere una condotta terapeutica immediata o differibile ad un centro idoneo. L'ambito decisionale in questa fsase rimane tra lo "stay and play" e lo "scoop and run". |  |

Altro momento importante e' la

verifica del corretto posizionamento e immobilizzazione del

paziente sia per quanto riguarda il rachide che gli arti sedi di

fratture al fine di minimizzare i rischi connessi al trasporto.

Il trattamento dell'ipotermia e l'uso di terapia antalgica

costituiscono altri interventi da considerare in questa fase.

L'approfondimento della dinamica dell'incidente, nonche' la

raccolta, ove possibile, di stringate notizie anamnestiche,

chiudono questa seconda ultima fase.

| Immobilizzazione arti fratturati |

Diviene essenziale in questa fase il ricorso a procedure di stabilizzazione di fratture tramite lo steccaggio o i device disponibili, allo scopo di ridurre il movimento dei monconi di frattura, cosi' da ridurre il danno locale, il dolore, la perdita emorragica. Cio' e' essenziale per prevenire lesioni secondarie a carico di vasi e nervi ad opera di monconi ossei.

| Altresi' e' necessario evitare danni aggiuntivi manipolando con molta attenzione i capi ossei cosi' da evitare lacerazioni cutanee con la possibilita' di esporre fratture. Nei casi di fratture esposte ab inizio, e' necessario ricorrere ad abbondante lavaggio e all'utilizzo di garze sterili per ricoprire la sede della lesione. In caso di retrazione di un moncone esposto non conviene usare trazione o dispositivi a depressione. E' conveniente comunque rispettare le regole generali di immobilizzazione, riallineamento e trazione dell'arto, immobilizzazione della articolazione a monte e a valle della sede di frattura, valutazione neurologica distale e vascolare attraverso il reperimento dei polsi, sia prima che dopo l'immobilizzazione. E' buona norma l'effettuazione precoce di antibioticoterapia e terapia infusionale specie nelle fratture di ossa lunghe (femore). |  |

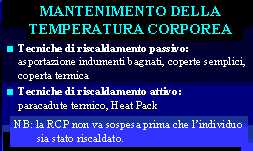

| Prevenzione dell'ipotermia |

Altra misura essenziale e' il

mantenimento della temperatura corporea, e per questo si deve

intervenire attraverso la rimozione di abiti bagnati, la

protezione dal vento e l'uso di teli metalloplastici e/o coperte

specie nei soggetti anziani. Infatti con temperature corporee

intorno ai 35 gradi si ha confusione mentale, brivido, intorno ai

30 gradi riduzione della ventilazione, cessazione del brivido e

insorgenza di rigidita' muscolare e stato di semincoscienza e

inferiori ai 30 gradi stato di coma, riduzione della frequenza

cardiaca, insorgenza di eventi aritmici maggiori e paralisi

respiratoria.

Se l'ipotermia si instaura lentamente si ha brivido, aumento del

consumo di ossigeno e sofferenza ipossica ; questi meccanismi

endogeni non si attivano se l'insorgenza della ipotermia e'

rapida. In ogni individuo ipotermico la rianimazione cardio

polmonare puo' essere sospesa soltanto dopo che l'individuo e'

stato riscaldato ( "Nobody is dead until warm and dead"

Gregory ).

|

La profilassi della ipotermia prevede alcune misure di riscaldamento che possono essere intraprese in ambiente pre-ospedaliero e che vanno dal liberare la vittima da indumenti bagnati, dall'uso di coperte semplici o di coperte termiche (in questi casi va ricordato che la parte argentata va rivolta verso il paiente). L'utilizzo del"paracadute termico" permette il riscaldamento dei gas respiratori ; l'apporto di aria calda ed umida avviene posizionando il dispositivo a monte della via inspiratoria. Un altro sistema, HEAT PACK , permette il riscaldamento attraverso dei tubi di circa 120 cm e di 12 di diametro che possono essere disposti intorno al torace del paziente o anche attraverso il riscaldamento di soluzioni di perfusione tramite un flusso di aria calda che viene convogliato in una apposita guaina ove sono contenute le infusioni. |

In ambito ospedaliero possono

essere attivate tecniche maggiormente efficaci sempre attraverso

il riscaldamento intorno ai 40 gradi dei gas respiratori, delle

soluzioni endovenose, dei liquidi di lavaggio gastrico e

intestinale, vescicale, peritoneale o di emodialisi, o attraverso

il ricorso al riscaldamento esofageo con sonda e/o alla

marconiterapia. Cosi' facendo e' possibile ottenere un

innalzamento della temperatura approssimativamente di 2 gradi (da

34 a 36 gradi) con il semplice riscaldamento passivo, di 3-4

gradi (da 30 a 34 gradi) con la combinazione del riscaldamento

passivo e tecniche di riscaldamento attivo esterno e di 4-6 gradi

(da 30 gradi o temperature inferiori) con il riscaldamento attivo

interno.

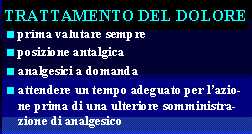

| Terapia antidolorifica |

| Altro momento essenziale e' il trattamento del dolore nel paziente traumatizzato in stato di coscienza proprio per modulare la risposta metabolica innescata dal trauma. Il 37-40% non avverte subito dolore. Non e' ipotizzata con certezza l'origine del fenomeno, probabilmente per diversi autori e' suggestivo il rilascio di oppioidi endogeni, cosi' da poter sostenere un comportamento di fuga, di adattamento e/o sopraffazione al dolore. Le modalita' di utilizzo dei farmaci non sono quelle consuetudinarie, l'inizio puo' effettuarsi con FANS da solo o in associazione a benzodiazepine, o a decontratturanti o miorilassanti centrali. Sino al ricorso successivo, in caso di insuccesso ad analgesici maggiori. |  |

Nell'uso di questi ultimi e' buona

norma evitare l'uso sequenziale di sostanze dotate di non

identiche caratteristiche farmacologiche ovvero di effetti di

antagonismo parziale, come si verifica nel caso di morfina,

buprenorfina, inficiando l'effetto antalgico finale.

Cio' che invece si deve puntualizzare e' la diversa modalita' di

somministrazione dei farmaci, ovvero e' necessario :

| Il soccorso pediatrico |

Non e' raro nel bambino assistere

a lesioni di organi interni in assenza di fratture ossee. E'

essenziale mantenere una buona ventilazione nella rianimazione

del bambino, dato che l'ipossia e' mal sopportata e costituisce

di gran lunga la causa prima di arresto cardiaco.

Per questo e' buona norma preoccuparsi subito di liberare le vie

aeree, di sollevare la mandibola, senza iperestendere la testa

che puo' far collassare la trachea priva dei supporti

cartilaginei necessari e di ricorrere eventualmente

all'intubazione orotracheale previa ventilazione adeguata, dato

che potrebbe risultare difficoltosa la procedura. Il polso

carotideo puo' essere non facilmente apprezzabile, per questo si

puo' ricorrere alla palpazione di quello femorale o brachiale.

Le vie di infusione preferenziali sono quella giugulare interna,

femorale in assenza di lesioni addominali o del retroperitoneo.

Eccezionalmente puo' essere indicata la via intraossea a livello

della porzione prossimale della tibia o della porzione

sovracondiloidea del femore.

| Il soccorso alla gravida |

Lo shock emorragico costituisce la

principale causa di morte nella gravida. Quando la sintomatologia

clinica si fa manifesta la perdita e' infatti imponente dato che

la volemia e' aumentata in conseguenza della presenza del circolo

feto-placentare. Necessita quindi di un rimpiazzo maggiore delle

perdite. Inoltre la compressione cavale in posizione supina

aggrava l'ipoperfusione con riduzione fino al 40% della gittata

cardiaca. Quindi e' necessaria la posizione obbligata sul fianco

sinistro per evitare la compressione. In caso che questa non sia

possibile in relazione alla condizione dell'infortunata e'

possibile ruotare direttamente la barella.

| Indici di gravita' nel politrauma |

Sono sistemi volti a effettuare un

"triage" sul luogo dell'incidente cosi' da poter

instaurare nel minor tempo possibile un soccorso adatto e congruo

alla gravita' del caso.

Abbreviated Injury Scale (AIS)

| AIS e' un sistema di punteggio anatomico introdotto nel 1969. Ha avuto successive revisioni, l'ultima delle quali nel 1990. Le lesioni sono classificate su una scala da 1 a 6. In seguito si sono avute diverse revisioni ; in AIS-76 e' stato introdotto un dizionario di piu' di 500 termini ; in AIS-80 si e' introdotta la distinzione tra danno ed outcome ed un nuovo rationale per la codifica delle lesioni cerebrali ; in AIS-85 sono state incluse le lesioni penetranti e una classificazione clinica per descrivere il danno toracico, addominale e vascolare ; in AIS-90 si e' suddiviso il coro in 6 regioni per facilitare la localizzazione e il punteggio di ogni singola lesione. 28,29 |

|

||||||||||||||

Organ Injury Scaling (OIS)

E' stata sviluppata da Organ Injury Scaling Committee of the

American Association for the Surgery of Trauma. Creato nel 1987,

successivamente questo "score system" e' stato

modificato. La scala e' graduata in 6 steps per ogni organo, con

il livello 1 il meno severo, e il 6 il piu' severo, non

compatibile con la sopravvivenza. Il protocollo originale

comprende i codici ICD-9 associati. 23,24,25,26,27

Trauma Score (TS)

E' l'indice piu' frequentemente usato, e' basato sulla

rilevazione di quattro parametri fisiologici: pressione

sistolica, riempimento capillare, frequenza respiratoria,

espansione toracica, combinati con GSC. Il punteggio globale

deriva dal totale dei numeri assegnati a ciascuna categoria. Lo

"score" minore e' 1 che indica l'assenza della

funzionalita' respiratoria, cardiaca e neurologica. Il massimo e'

16 che indica l'interessamento minimo delle strutture suddette.

Il riempimento capillare e l'espansione toracica sono indici che,

seppur in precedenza considerati, e' difficile valutare sul luogo

dell'incidente, specie se di notte. In aggiunta il TS sottostima

la gravita' dei traumi cerebrali. La revisione dell'indice ha

portato al Revised Trauma Score.

Revised Trauma Score (RTS)

In questo caso i parametri da valutare sono tre : pressione

sistolica, frequenza respiratoria e GCS. Lo "score"

indirizza il clinico sulla destinazione verso cui avviare il

politrauma. La sensibilita' dell'indice e' dell' 80% per cui

almeno il 20% dei pazienti con grave trauma non viene

identificato. Il limite di eta' al di sotto della quale il TS non

e' ritenuto valido e' 12 anni.

| Glasgow Coma Score (GCS) | Systolic Blood Pressure (SBP) | Respiratory Rate (RR) | Coded Value |

| 3 -15 | >89 | 10 - 29 | 4 |

| 9 - 12 | 76 - 89 | >29 | 3 |

| 6 - 8 | 50 - 75 | 6 - 9 | 2 |

| 4 - 5 | 1- 49 | 1 - 5 | 1 |

| 3 | 0 | 0 | 0 |

| RTS = GCS + SBP + RR | |||

Il range di valori va da 0 a12. Il

RTS e' dinamico e puo' essere calcolato diverse volte durante il

trattamento di un trauma cosi' da monitorizzare il miglioramento

o meno della condizione e predire l'outcome. 30

Injury Severity Score (ISS)

fissa un punteggio da 1 a 6 per ognuno dei 5 distretti corporei

considerati : capo, volto, torace, addome, arti. Lo "score

" del ISS e' costituito dalla somma dei 3 quadrati dei 3

punteggi AIS piu' alti in ognuna delle 3 aree piu' severamente

colpite. Un esempio di come calcolare lo "score" dell'

ISS e' riportato di seguito:

| Region | Injury Description | AIS | Square |

| Head & Neck | Cerebral Contusion | 3 | 9 |

| Face | No Injury | 0 | |

| Chest | Flail Chest | 4 | 16 |

| Abdomen | Minor Contusion of Liver | 2 | |

| Complex Rupture Spleen | 5 | 25 | |

| Extremity | Fractured femur | 3 | |

| External | No Injury | 0 | |

| Injury Severity Score: | 50 | ||

L'ISS "score" va da 0 a

75. Se ad una lesione e' assegnato un valore di 6 (lesione non

compatibile con la sopravvivenza), l'ISS "score" viene

automaticamente portato a 75. L'ISS e' virtualmente il solo

sistema di punteggio anatomico che si correla in maniera lineare

alla mortalita', morbidita', degenza e altre misure di severita'

del trauma. 31

Trauma Revised Injury Severity Score (TRISS)

Il TRISS usa un modello matematico basato sull'uso del TS e

dell'ISS associati. E' uno scoring system basato sulla

valutazione fisiologica, anatomica e sull'eta' per quantificare

la probabilita' di sopravvivere relativa alla gravita' del

trauma.

Sulla base del TRISS si e' sviluppata la TRISS-CAN chart per

stimare la qualita' dell'assistenza e dei soccorsi, includendo i

dipartimenti di emergenza, l'elisoccorso, il servizio di soccorso

terrestre ecc. Permette di valutare in maniera non emozionale o

soggettiva il paziente che muore inaspettatamente, mettendo a

fuoco ciascuna delle variabili intervenute nell'evento. 32

Trauma Index Revised (TIR)

Prevede una valutazione immediata della gravita' del trauma che

puo' essere effettuata anche dal personale paramedico

dell'ambulanza. Presupposti dell'indice sono la rilevazione dei

parametri vitali: cardiocircolatori, respiratori, e valutazione

del sistema nervoso centrale. La superficie corporea e' suddivisa

in regioni: cute, dorso, torace, capo addome ed arti riuniti in

una unica soluzione. Il TIR si e' dimostrato accurato fino al 95%

in relazione al rischio di morte. 33

Pediatric Trauma Score (PTS)

Usa un punteggio basato su 3 valori (-1 +1 +2 ) e prende in esame

le seguenti variabili: peso, pervieta' delle vie aeree, pressione

sistolica, sistema nervoso centrale, presenza di fratture chiuse,

esposte o multiple, ferite superficiali o penetranti.

Si vengono a definire 3 categorie di piccoli pazienti: PTS pari a

8, mortalita' dello 0%, quelli con punteggio PTS pari a 0,

mortalita' del 100%.. Tra 0 e 8 esiste una relazione lineare che

correla la diminuzione del PTS con l'aumento potenziale di

mortalita'. Quindi il PTS vuole non solo predire la gravita' del

trauma, ma anche individuare i piccoli pazienti in imminente

pericolo di vita e quindi permettere di affrontare in maniera

piu' corretta possibile la loro ospedalizzazione.

Glasgow Coma Score (GCS)

E' costituito da una semplice scala per valutare i pazienti con

danno cerebrale di diversa natura, non solo traumatica, basato

sull'apertura degli occhi, sulla risposta verbale, e motoria.

La scala e' stata validata comparando una seria di traumatizzati

cranici di diversi Paesi, ed associandola ad altri dati clinici

e' stato possibile predire l'outcome. Lo "score" e'

valido per un approccio immediato al paziente e per un

monitoraggio quotidiano dell'evoluzione della patologia.

Il GCS va da un punteggio minimo di 3 a un massimo di 15. E'

composto da tre parametri : migliore risposta oculare (Best Eye

Response), migliore risposta verbale (Best Verbal Response),

migliore risposta motoria (Best Motor Response). Un GCS pari a 12

e' una valutazione essenzialmente senza grande significato,

dovendosi scomporre nelle componenti costituenti il punteggio (ad

esempio : E3 V3 M3 = GCS 11)

Uno "score" di 13 o piu' alto depone per una lesione

cerebrale di lieve gravita', uno tra 9 e 12 di media gravita',

inferiore a 8 di entita' severa.(34)

| OCCHI |

|

||||||||||||

| RISPOSTA VERBALE |

|

||||||||||||

| RISPOSTA MOTORIA |

|

||||||||||||

| TOTALE | 3 - 15 |

Glasgow Pediatric Coma

Score (GPCS)

Utilizza una scala simile alla precedente soltanto viene

considerata diversamente, per ovvi motivi, la risposta verbale.

(35)

| OCCHI |

|

||||||||||||

| RISPOSTA VERBALE |

|

||||||||||||

| RISPOSTA MOTORIA |

|

||||||||||||

| TOTALE | 3 - 15 |

BIBLIOGRAFIA

1. Safar P Rianimazione cardio polmonare e cerebrale I Ed. Milano

: Raffaello Cortina Editore, 1981

2. Padulsky, Efficacy of cervical spine immobilization J. Trauma

23 :461, 1983

3. Carter DC, Polk HC, Il paziente traumatizzato I Ed., Roma : Il

pensiero Scientifico Ed., 1984

4. Cline JB A comparisation of methods of cervical immobilization

used in patient, extrication and tra-sport Trauma 25 :649, 1985

5. Beretta L, Massei R Recenti acquisizioni in traumatologia

cranica Milano : System Editoriale, 1986

6. Garetto G Medicina d'Urgenza I ed. Torino : CG Edizioni Medico

Scientifiche, 1987

7. Lavaud J Rianimazione e trasporto d'urgenza in pediatria

Milano : Masson, 1987

8. O'Leary JJ, Pollard BJ, Ryan MJ A method of detecting

oesophageal intubation or confirming tracheal intubation

Anaesthesia and Intensive Care 1988 ; 16 :299-301

9. Brain AIJ The Laryngeal Mask Airway. Prehosp & Disaster

Med. 1989 ; 4.2 : 180

10. Sarna MC, Clapham MC Failed Tracheal Intubation Managed with

Laryngeal Mask Airway. Ane-stesiology News (oct) 36 ; 1989.

11. Calder I, Ordman AJ et al. The Brain Laryngeal Mask Airway-

An Alternative to Emergency Tra-cheal intubation. Anaesth. 1990

;45 :137-139

12. Sarti A Rianimazione e terapia intensiva pediatrica I Corso

di aggiornamento in rianimazione pe-diatrica, Firenze, 1992

13. Butterworth JF Atlante di tecniche di anestesia e terapia

intensiva : I Ed. Roma : Verduci Editore, 1993

14. 7th International Trainig Course Repubblica S. Marino, 1993

15. 8th International Trainig Course Repubblica S. Marino, 1994

16. Vander Salm TJ, Bruce S. Cutler H. Breownell Wheeler Atlante

di tecniche diagnostiche e terapeuti-che al letto del malato I

Ed., Roma : Antonio Delfino Editore, 1994

17. Gullo A Aspetti di terapia Intensiva e Rianimazione Milano :

Foglizza Editore, 1994

18. Fontanella JM, Carli P, Lamberg L et al. I materiali e le

tecniche di rianimazione pre-ospedaliera Bologna : Ablet Image

Ed. ,1995

19. Harvey D, Grant Robert H Murray Jr et al Pronto Soccorso e

Interventi d'Emergenza I ed. italiana, Milano : Mc Graw Hill

Italia, 1995

20. ESEM ( European Society For Emergency Medicine ) Concepts and

Developments in Emergency Medicine Leuven (Belgium), May 29-June

6, 1996

21. Nardi R Cipolla D'Abruzzo C La responsabilita' del Medico in

Medicina d'Urgenza e Pronto Soc-corso Torino : Centro Scientifico

Editore, 1996

22. Troiso A. Salvini E., Barberio M. La Radiologia nell'Urgenza

Origgio (VA), Arka s.r.l. 1998 : 229-

23. Albanese P, Cattarossi A, Diani A et Al : Prehospital Trauma

Care Bologna : IRC, 1998

24. Moore EE, Shackford SR, Pachter HL, et al: Organ injury

scaling - spleen, liver and kidney. J Trau-ma 29:1664, 1989.

25. Moore EE, Cogbill TH, Malangoni MA, et al: Organ injury

scaling II: pancreas, duodenum, small bowel, colon and rectum. J

Trauma 30:1427, 1990

26. Moore EE, Cognill TH, Jurkovich GJ, et al: Organ injury

scaling III: chest wall, abdominal vascular, ureter, bladder and

urethra. J trauma 33:337,1992

27. Moore EE, Malangoni MA, Cogbill TH, et al: Organ injury

scaling IV: thoracic vascular, lung, car-diac and diaphragm. J

Trauma 36:229, 1994

28. Moore EE, Cogbill TH, Jurkovich MD, et al: Organ injury

scaling: spleen and liver (1994 revision). J Trauma 38:323, 1995

29. Copes WS, Sacco WJ, Champion HR, Bain LW, "Progress in

Characterising Anatomic Injury", In Proceedings of the 33rd

Annual Meeting of the Association for the Advancement of

Automotive Me-dicine, Baltimore, MA, USA 205-218

30. Champion HR, SaccoWY, Denetta SH et al. Assesment of Injury

Severity : The Triage Index. Criti-cal Care Medicine. 1980 ; 8 :

201-208.

31. Champion HR, Sacco J, Copes WG et al A revision of the Trauma

Score J Trauma 1989 ; 29 :623-629

32. Backer CR, O'NeilB, Long WB The Injury Severity Score : A

Method for Describing Patients with Multiple Injures and

Evaluating Emergency Care. The Journal of Trauma, 1974 ; 14 :

187-196

33. Byal CR, Tolson MA, Cives WS Evaluating Trauma care : The

TRISS Method. The journal of Trauma 1987 ; 27 ; 370-278.

34. Smith JS, Bartolomew MY, Trauma Index Revisisted : A Better

Triage Tools. Critical care medicine 1990 ; 18 ; 174-180)

35. Tevas JY, Ramenohoky M, Mollih D. et al. The Pediatric Trauma

Score as a Predictor of Injury Severity. The journal of Trauma ;

1988 ; 28 : 425-429.

36. Teasdale G, Jennet B, Assessment of Impaired Consciouness and

Coma : A Practical Scale Lancet 1974 ; 2 :81-84.

Informazioni sulla rivista

ESIA-Italia

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY and CRITICAL CARE MEDICINE

- Italia

costituisce la parte Italiana della versione Americana,

pubblicata su Internet da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia

alla Università di Yale. I lavori saranno accettati sia in

lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua Italiana un

corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione,

qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo. A cura della

redazione sarà inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti

inviati in lingua Inglese. La rivista sarà inviata gratuitamente

a tutti quelli che ne faranno richiesta, inviando il seguente

messaggio "Desidero ricevere ESIA versione italiana"

indirizzato a LANZA@MBOX.UNIPA.IT

La rivista pubblica rewiews e

lavori originali compiuti nei campi dell'anestesia e della

medicina critica. I lavori originali riguardano ricerche

cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici. Le

reviews includono argomenti per l'Educazione Medica Continua

(EMC), articoli di revisione generale o riguardanti le

attrezzature tecniche. ESIA pubblica le lettere all'Editore

contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed

anche brevi comunicazioni. La guida per gli autori può essere

consultata collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo: http://www.unipa.it/~lanza utilizzando la sezione riservata ad

ESIA-Italia; oppure può

essere richiesta inviando un messaggio a lanza@mbox.unipa.it EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and CRITICAL CARE MEDICINE Sezione

Italiana

Il numero della rivista è anche

ottenibile attraverso World-WideWeb WWW: l'URL per questo numero

di ESIA è: http://www.unipa.it/~lanza/esiait/esit9902.txt

Il nome della rivista è esitaamm,

dove aa è l'anno ed mm il mese (per esempio questo numero è

esit9902.txt)

LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA

DIRETTORE:

Vincenzo LANZA

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale

Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo LANZA@MBOX.UNIPA.IT

Terapia Intensiva

Antonio Braschi

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1 -

Policlinico S. Matteo - IRCCS Pavia

Anestesia Cardiovascolare

Riccardo Campodonico

Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva

Cardiochirurgica - Azienda Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it

Anestesia e malattie epatiche

Andrea De Gasperi

Gruppo trapianti epatici / CCM - Ospedale Niguarda - Milano

Medicina critica e dell'emergenza

Antonio Gullo

Professore di Terapia Intensiva - Direttore del Dipartimento

di Anestesia e Terapia Intensiva -Università di Trieste

Anestesia ed informatica

Vincenzo Lanza

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione - Ospedale

Buccheri La Ferla Fatebenefratelli - Palermo

Tossicologia

Carlo Locatelli

Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro

antiveleni di Pavia - Fondazione Scientifica "Salvatore

Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione"- Pavia

Terapia Antalgica e Cure Palliative

Sebastiano Mercadante

Aiuto del Servizio d'Anestesia e Rianimazione - Ospedale Buccheri La Ferla

Fatebenefratelli - Palermo mercadsa@mbox.vol.it