ISSN 1080-3521

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE - Italia -

Il giornale Italiano online di anestesia Vol 4 No 2 Febbraio 1999

Vincenzo Lanza, MDServizio di Anestesia e RianimazioneOspedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo, ItalyE-mail:

lanza@mbox.unipa.it

|

Keith J Ruskin, MDDepartment of Anesthesiology Yale University School of Medicine333 Cedar Street, New Haven, CT 06520 USAE-mail: ruskin@gasnet.med.yale.edu |

Copyright (C) 1997 Educational Synopses in Anesthesiology and Critical Care Medicine. All rights reserved. Questo rivista on-line pu˛ essere copiata e distribuita liberamente curando che venga distribuita integralmente, e che siano riportati fedelmente tutti gli autori ed il comitato editoriale. Informazioni sulla rivista sono riportate alla fine |

|

In questo numero:

1 CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (2^parte)

2 CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (3^parte)

_______________________________________________________

1 CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (2^parte)

_______________________________________________________

Corrado Cancellotti

Aiuto Anestesia-Rianimazione - S. Agostino 8/h - 06024 Gubbio

Cancellotti@infoservice.it

CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (1^parte)

CRITERI DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (2^parte)

| Controllo dell'emorragia |

Va inizialmente attuato il

controllo delle emorragie esterne attraverso misure semplici ed

efficaci, quali il posizionamento di fasciatura compressiva o

tourniquet a livello degli arti e il mantenimento in posizione

sopraelevata della parte.

Misura tempestiva ed essenziale nel soccorso extraospedaliero

(altrimenti poi puo' non risultare di alcuna utilita') e' quella

di incannulare due vene periferiche con aghi non inferiori a 14

gauge. Il ricorso in emergenza a una vena centrale e'

giustificato solo in caso di impossibilita' a reperire vene

periferiche. La scelta e' in relazione all'esperienza

dell'operatore. Puo' essere conveniente il ricorso alla vena

femorale, essendo relativamente accessibile e in un'area in cui,

in caso di insuccesso o di errori tecnici nella procedura di

reperimento, non possono verificarsi gravi danni iatrogeni.

Il sospetto clinico di

emorragia interna toracica o addominale consecutiva al

trauma, e' avvalorato dall'ingravescenza del quadro

emodinamico nonostante tentativi corretti di rimpiazzo

volemico, che impongono la rapida risoluzione del

problema diagnostico attraverso tecniche ecografiche, TAC

e l'eventuale intervento chirurgico d'urgenza. |

|

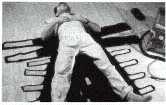

Prima del raggiungimento dell'ospedale, nel sospetto di lesioni traumatiche interne si pone l'indicazione all'uso di MAST (Military Anti Shock Trousers). Vengono definiti anche pantaloni anti-G a causa della loro derivazione dagli indumenti analoghi indossati dai piloti militari per contrastare le brusche variazioni dell'accelerazioni di gravita' imposte dalle manovre di combattimento aereo. Il dispositivo e' altrettanto utile in caso di frattura degli arti inferiori, fratture di bacino, emoperitoneo, shock spinale, insomma in tutte le situazioni ipovolemiche a genesi non cardiogena. Il posizionamento dell'apparecchiatura e' facilmente eseguibile e non deve impegnare un tempo superiore ai 3 - 4 minuti. Sui pantaloni antishock srotolati viene adagiato il paziente, non necessariamente svestito, avvolgendo prima gli arti inferiori poi il compartimento addominale.

|

|

Si inizia con l'insufflazione del

comparto di pertinenza degli arti inferiori, poi, in caso di

necessita', si passa ad insufflare la porzione addominale. In

ogni caso il bordo superiore del compartimento addominale non

deve superare il margine costale inferiore, l'accesso al perineo

deve rimanere libero, i polsi periferici devono poter essere

palpabili. Le deboli pressioni di gonfiamento (30-40 mmHg)

possono essere inefficaci nell'ipovolemia profonda, conviene

percio' utilizzare pressioni maggiori e diverse a seconda dei

comparti : per gli arti 60-80 mmHg, per l'addome 40-50 mmHg.

Cosi' facendo si ottiene prevalentemente un effetto di

"spremitura" con immissione in circolo di circa 0.5-1

litri di sangue e l'incremento del ritorno venoso; in caso di

utilizzo di pressioni superiori si ottiene un effetto di

centralizzazione del circolo con l'esclusione temporanea degli

arti che puo' essere mantenuto per un massimo di 2 ore circa in

maniera ininterrotta. Il pantalone anti shock puo' essere

utilizzato anche nella gravida relativamente agli arti.

Controindicazione all'uso di MAST e' la grave insufficienza

respiratoria. Nelle zone urbane, quando il luogo dell'incidente

e' vicino al dipartimento d'emergenza, l'applicazione dei calzoni

pneumatici costituisce una inutile perdita di tempo. Spesso si

riesce a sostenere meglio il circolo con un'infusione rapida di

soluzioni saline o colloidi.

|

|

| Drenaggio di pneumotorace e/o emotorace |

Nelle situazioni di estrema

urgenza e in ambiente preospedaliero le indicazioni di questa

procedura dovranno essere attentamente valutate per evitarne gli

abusi. Il drenaggio pleurico permette di evacuare un versamento

aereo o liquido che si formi nello spazio pleurico.

In condizioni di emergenza e' utilizzato per decomprimere uno

pneumotorace ipertensivo. Il paziente viene posto in posizione

semiseduta o in decubito dorsale; la sede di puntura e' sul

II-III spazio intercostale a livello della linea emiclaveare.

A questo livello nei casi dubbi, puo' esssere effettuata una

puntura esporativa. Dopo disinfezione si inserisce un ago 21 G in

maniera da posizionarlo a livello del corpo della III costa. Si

collega una siringa priva di pistone e si riempie con 2-3 ml di

soluzione fisiologica sterile. Si reperta il margine superiore

della costa e si avanza. In caso di pneumotorace iperteso si

osserva la produzione di bolle. L'assenza delle stesse indica

l'assenza di raccolta aerea sotto pressione o al limite la

presenza di pneumotorace di piccole dimensioni senza importanti

compromissioni emodinamiche. In caso di conferma invece di pnx

iprteso, puo' essere effettuato il drenaggio in urgenza tramite

un kit apposito del tipo catetere in ago (piu' utilizzato).

In questo caso dopo disinfezione cutanea, si reperta il punto di

inserimento e si inserisce un agocannula o un drenaggio di

piccole dimensioni (10 Ch) PLEUROCATH, rasentando il bordo

superiore della costa, perpendicolarmente al piano cutaneo. Si

avanza in aspirazione nello spazio intercostale fino a quando

l'aria non penetra nella siringa facendo avanzare il pistone. Si

trasforma cosi' uno pneumotorace iperteso in uno semplice ben

piu' tollerato e meno importante dal punto di vista emodinamico.

E' possibile comunque collegare il tubo a una doppia valvola di

Heimlich per impedire il reflusso dell'aria o del liquido drenato

nel torace. Data la sua struttura, permette anche l'aspirazione

manuale dei liquidi. La decompressione d'urgenza, comunque non

costituisce il trattamento definitivo del pneumotorace; dovra'

infatti essere inserito quanto prima possibile un drenaggio

toracico vero e proprio.

Per il posizionamento di un drenaggio toracico di dimensione

adeguata si fa uso di un tubo con mandrino a punta smussa. La

scelta di questo si fa in funzione del tipo di versamento che si

sospetta: per uno pneumotorace o per un emotorace traumatico si

fara' ricorso a un 28, 30 Ch; per uno pneumotorace iatrogeno a un

10 Ch.

La procedura prevede ugualmente la disinfezione della cute, la

realizzazione di un campo sterile, l'anestesia dei piani cutanei

e muscolari nel punto prescelto per l'inserimento. In caso di

sospetto pneumotorace si ricorre alla puntura del II-III spazio

intercostale sulla linea emiclaveare; in caso di sospetto

emotorace o emopneumotorace sulla linea ascellare media a livello

del IV-V spazio. Con la medesima siringa e' possibile accertarsi

della presenza di raccolta liquida o aerea nel cavo pleurico.

Con il bisturi si pratica una piccola breccia a livello del

tessuto cutaneo e sottocutaneo fino al piano pleurico, si

divaricano con le dita i piani muscolari e si introduce il tubo

con mandrino. Il tubo va tenuto con una mano a circa 3 cm dalla

punta per impedire un eccessivo affondamento dello stesso mentre

l'altra mano spinge per permettere la penetrazione. Si deve

sempre seguire il margine superiore della costa per impedire la

lesione dei vasi intercostali. Alcuni effettuano il

posizionamento del tubo senza mandrino facendosi strada con il

dito indice.

L'estremita' distale del drenaggio va posizionata in alto e in

avanti e si fa procedere per circa 20 cm il tubo, mantenendo

fermo il mandrino appena dopo la penetrazione in cavo pleurico. A

questo punto si sfila il mandrino avendo cura di non far

penetrare ulteriore aria in cavo pleurico. Il tubo di drenaggio

deve venire raccordato a un circuito di aspirazione e di raccolta

e viene ancorato saldamente con fili di sutura alla cute.

L'evacuazione del versamento va fatta con lentezza per evitare lo

sbandieramento del mediastino troppo rapido, capace di generare

alterazioni emodinamiche. Il tubo va collegato con un sistema di

raccolta e con una valvola ad acqua. Il controllo della

fuoriuscita pressoche' immediata di aria o di liquido e' segno

del corretto posizionamento, come anche la mobilita' della

colonna d'acqua nella porzione distale del tubo sincrona con gli

atti respiratori.

Ogni volta che si deve mobilizzare il paziente e' bene ricorrere

al clampaggio del tubo. In caso di emorragia da lesione di un

vaso intercostale, l'inserimento del tubo puo' essere sufficiente

ad effettuare l'emostasi, altrimenti si puo' rendersi necessario

il posizionamento di un punto di sutura. In caso di ostruzione

del drenaggio questo va sostituito e riposizionato. I sistemi di

raccolta possono essere di tre tipi :

| Tamponameno cardiaco |

In situazioni di emergenza

extraospedaliera tale manovra e' riservata a pazienti chiaramente

con tamponamento cardiaco e non trasportabili in ospedale. E bene

infatti effettuare la manovra in ambiente attrezzato con un

minimo di diagnostica per immagini (ecografo, amplificatore di

brillanza).

Si pone il paziente semiseduto, si disinfetta la cute e si

effettua un ponfo di anestesia sotto l'appendice xifoidea,

reperita con l'indice della mano sinistra. Si punge dirigendo

l'ago a 30░ sulla linea mediana, proprio sotto l'estremita'

caudale dell'appendice xifoidea dello sterno; si procede in

aspirazione, rasentando la faccia posteriore dello sterno,

dirigendosi verso l'alto, fino a ottenere un reflusso franco del

versamento. Il prelievo di una decina di ml decomprime il

tamponamento e migliora l'emodinamica. E' possibile collegare

l'ago da pericardiocentesi con il cavo di una derivazione

elettrocardiogarfica sinistra, cosi' da monitorare l'avanzamento

del medesimo. Quando entra in contatto con il pericardio si

potra' notare un innalzamento del tratto ST. Se si dispone di un

kit per cateterismo venoso centrale e' possibile utilizzare la

tecnica di Seldinger per posizionare un catetere. E' possibile

l'insorgenza di aritmie maggiori fino all'arresto cardiaco

durante la procedura, la lesione dell'arteria mammaria o della

pleura con la formazione di pneumotorace.

| Defibrillazione cardiaca esterna |

L'indicazione ad intervenire con

la defibrillazione elettrica esterna si pone in caso di

fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolari e

sopraventricolari emodinamicamente instabili. Il defibrillatore

e' un apparecchio esterno costituito da un convertitore di

tensione che, a partire da una corrente a basso voltaggio di una

batteria eroga una corrente ad elevato voltaggio. L'altro

elemento e' un condensatore che puo' essere caricato a un livello

regolabile da 50 a 360 J mediante appositi comandi collocati in

genere sul pannello frontale. I cavi collegano il defibrillatore

alle piastre da applicare sul torace per la defibrillazione.

Queste sono collegate all'ingresso del monitor ECG associato al

defibrillatore, in modo da consentire il rilevamento immediato di

un tracciato elettrocardiografico per evidenziare eventuali arit

mie.

Durante la manovra di defibrillazione, il posizionamento delle

piastre e la rilevazione dell'aritmia deve costituire il primo

atto medico ; la conferma di un quadro di fibrillazione

ventricolare consente di effettuare il trattamento.

Le piastre metalliche devono essere cosparse di gel conducente

per ridurre la resistenza cutanea e permettere che un maggior

quantitativo di corrente attraversi il cuore. Quella identificata

come "sterno" va posizionata a destra dello sterno, al

di sotto della clavicola ; quella identificata come

"apice", viene posizionata a sinistra del torace sulla

linea ascellare media, in corrispondenza della punta cardiaca.

Se si utilizzano le piastre adesive, queste sono da posizionare

una anteriormente, sul precordio sinistro, l'altra sul dorso, in

modo che si trovino una di fronte all'altra con l'interposizione

del torace del paziente.

L'intensita' di corrente, nel trattamento della fibrillazione

ventricolare, prevede un valore di circa 200 J alla prima

scarica, per poi passare a 300 J e 360 J alle scariche successive

in caso di insuccesso. Nel bambino si utilizza un livello di

2J/Kg alla prima scarica e 4J/Kg alle successive.

In caso di trattamento di tachicardia ventricolare e/o

sopraventricolare si utilizza la defibrillazione sincronizzata

per evitare di liberare la scarica defibrillante durante il

"periodo vulnerabile". In questo caso, oltre alla

sedazione del paziente, si ricorre a livello di intensita' piu'

bassi, intorno a 100-200 J.

E' altresi' essenziale ricorrere, prima di liberare la scarica ad

avvertire i soccorritori presenti ed a controllare che nessuno

sia in contatto con il paziente o con i supporti su cui e'

posizionato il medesimo.

Oggi il ricorso alla defibrillazione precoce e' reso possibile

grazie alla disponibilita' di defibrillatori semiautomatici,

capaci di identificare una fibrillazione ventricolare e

tachicardia ventricolare, aritmie suscettibili di trattamento

elettrico. La rapidita' del medesimo costituisce la discriminante

per l'outcome del paziente. Per questo i defibrillatori

semiautomatici sono stati dati in dotazione alle equipe di primo

soccorso in assenza di personale medico.

Gli elettrodi per la defibrillazione semiautomatica si

posizionano uno in parasternale destra, l'altro in corrispondenza

dell'apice del cuore. Il defibrillatore automatico analizza il

ritmo e, in caso di indicazione al trattamento elettrico, una

voce sintetizzata richiama le procedure di sicurezza ed attua la

defibrillazione iniziando con una scarica di intensita' pari a

200 J, per poi passare a intensita' superiori analizzando di

volta in volta il tracciato elettrocardiografico prima di ogni

erogazione. Nella defibrillazione semiautomatica, l'invio della

scarica e' sottoposto comunque all'analisi del soccorritore che

deve premere simultaneamente i due pulsanti dell'apparecchio.

| Elettrostimolazione esterna d'urgenza |

La stimolazione esterna d'urgenza

e' una vecchia tecnica, ripristinata grazie all'apporto delle

nuove tecnologie. Gli apparecchi attuali grazie alla riduzione

dell'intensita' di corrente erogata, all'aumento di durata dei

singoli impulsi e soprattutto all'aumento delle dimensioni degli

elettrodi cutanei, hanno reso praticamente maginali gli effetti

indesiderati della tecnica.

Le indicazioni all'utilizzo della elettrostimolazione esterna

sono rappresentate dai blocchi senoatriali, dai blocchi

atriventricolari completi, dai ritmi idioventricolari con

ripercussioni emodinamiche, dall'asistolia in altre parole dalle

aritmie ipocinetiche emodinamicamente significative.

Gli stimolatori possono avere una intensita' regolabile da 0 a

150 mA e una frequenza di stimolazione regolabile fino a un

massimo di 180 impulsi al minuto. Gli elettrodi sono costituiti

da materiale autoadesivo del diametro di 8 cm, gia' cosparso di

pasta conduttrice e recanti in modo ben visibile la polarita'.

L'elettrodo corrispondente al polo negativo viene posizionato

anteriormente sul torace, a livello di V3 ; quello corrispondente

al polo positivo a livello della schiena, tra colonna vertebrale

e apice della scapola sinistra. Si collegano i due elettrodi allo

stimolatore, rispettando le polarita'.

In casi di asistolia si eroga l'intensita' massimale (150-200 mA)

mentre, nei pazienti coscienti si utilizza una intensita' di

corrente crescente fino a trovare la soglia di stimolazione. Si

passa a regolare poi la frequenza e la modalita' di stimolazione,

che in genere e' non sincronizzata.

La soglia di stimolazione viene raggiunta quando si evidenziano

clinicamente pulsazioni arteriose sincrone con gli impulsi dello

stimolatore e all'ECG appaiono "spikes" seguiti da QRS

di durata superiore ai 0.14 sec. e da un'onda T, in assenza di

altri ritmi. In genere il monitoraggio elettrocardiografico e'

posto sulla fronte e sulle caviglie.

In genere si associa una contrazione del muscolo pettorale

sincrona con gli impulsi elettrici tanto da richiedere talvolta

sedazione antalgica.

In ogni caso la valutazione dell'efficacia della stimolazione si

basa principalmente sul criterio emodinamico; sono possibili casi

in cui si riesce ad ottenere una cattura, senza pero' un

soddisfacente compenso emodinamico.

| Reperimento giugulare esterna e vena femorale |

Talvolta il reperimento di un

accesso venoso in situazioni di emergenza puo' essere veramente

difficoltoso, in particolare quando il paziente va incontro a

situazioni di ipovolemia e/o ipotermia, ovvero in quelle

situazioni in cui questo serve maggiormente. In queste situazioni

una via sicura e adeguata puo' essere ricercata a livello della

vena giugulare esterna, facilmente accessibile e relativamente

superficiale.

E' consigliabile in genere porre il paziente in posizione

declive, con il capo girato dal lato opposto a quello che si

punge. Si ottiene l'inturgidimento della vena con una

compressione del dito indice della mano libera sul tratto di vena

piu' vicino al torace. Il dito che esercita la compressione puo'

effettuare anche la trazione della pelle del collo in basso cosi'

da fissare meglio la vena sui piani sottostanti.

Contemporaneamente, sempre per lo stesso scopo, puo' essere

effettuata una controtrazione col pollice della stessa mano al di

sopra del punto prescelto per l'incannulamento. In genere e'

possibile aggiustare la testa o mobilizzare il catetere per

permettere un buon flusso.

L'accesso femorale permette l'uso di cateteri di grandi

dimensioni, molto utili in caso di riempimento rapido del

circolo. Ben si presta all'incannulamento preospedaliero dato la

bassa incidenza di danno iatrogeno in relazione alla posizione

relativamente superficiale, lontana da organi vitali. In caso di

sospetta lesione emorragica addominale, tale via e' da escludere

in quanto aggraverebbe la patologia emorragica endoaddominale.

La metodica prevede il paziente in decubito supino in leggero

anti-trendelenburg con l'arto inferiore leggermente abdotto ed

extraruotato.

La vena femorale si reperta a circa 1 cm medialmente alle

pulsazioni dell'arteria omonima. L'ago montato su siringa tenuta

in aspirazione viene infisso 1-1.5 cm medialmente all'arteria

femorale e 2 cm circa al di sotto dell'arcata inguinale. Viene

diretto cranialmente al piano cutaneo, in direzione

dell'ombelico. La vena viene raggiunta dopo circa 0.5-3 cm a

seconda della corporatura del paziente.

Una volta ottenuto un reflusso di sangue a pieno lume si

introduce attraverso l'ago la guida metallica e si estrae

successivamente l'ago. Su questa poi si fa scorrere o il catetere

o un introduttore, avendo l'accortezza, in questo ultimo caso, di

praticare una piccola incisione cutanea per favorire

l'inserimento del medesimo. Si toglie poi il mandrino metallico e

si fa avanzare, attraverso il dilatatore il catetere vero e

proprio. E' possibile, come complicanza, la puntura della arteria

femorale che pero' puo' venire facilmente compressa.

| Cricotiroidotomia |

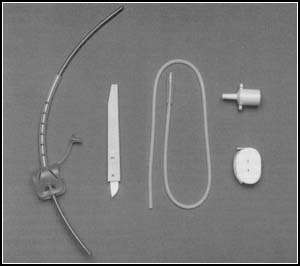

E' una valida alternativa all'intubazione tracheale, quando quest'ultima non e' possibile o non si vuole effettuare. Diversi sono i Kit in uso. Uno dei piu' diffusi, il MINITRAC, e' costituito da : una cannula di 4 mm di diametro interno provvista di un collaretto, un mandrino introduttore, un bisturi con dispositivo di sicurezza per evitare l'affondamento nei piani cutanei; un raccordo standard di 15 mm di diametro, una lunghetta per fissare il collaretto.

| La tecnica prevede il

paziente in decubito dorsale con la testa estesa

all'indietro. Si procede alla disinfezione della zona e

si pratica una anestesia locale. Tenendo la lama del

bisturi orientata perpendicolarmente alla cute si pratica

una incisione mediana a livello della membrana

cricotiroidea. Si inserisce tubo e mandrino.

Successivamente si fa avanzare il tubo, tenendo ferma

l'estremita' del mandrino, fino a che il collaretto non

arriva a contatto con la cute. La manovra di avanzamento

deve essere fatta con le dovute cautele, facendo ben

attenzione a non incontrare ostacoli di sorta.

Successivamente viene ritirato il mandrino e si fissa la

cannula. Si puo' verificare emorragia nella sede di incisione, che peraltro puo' ridursi o cessare con il posizionamento della cannula. False strade, enfisema sottocutaneo, sono dovuti ad errori tecnici durante le diverse fasi della procedura. E' bene accennare che la puntura della membrana cricotiroidea e' possibile effettuarla in condizioni di estrema urgenza, anche senza avere a disposizione un kit specifico, ma soltanto un agocannula di calibro adeguato (superiore a 16 gauge e un raccordo standard per tubo tracheale 3.5 che si adatta bene al cono dell'ago e permette il collegamento con un sistema di erogazione di ossigeno. Questa costituisce una pratica di emergenza ed alternativa, capace di mantenere la sopravvivenza del paziente, senza ristabilire una ventilazione efficace. |

|

| Mancata stabilizzazione |

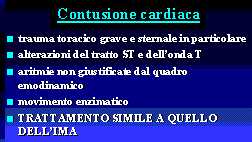

La persistenza dell'eventuale

quadro clinico di shock dopo controllo delle eventuali perdite e

reinfusione appropriata deve fare presupporre altre patologie

d'urgenza : contusione cardiaca, tamponamento cardiaco,

pneumotorace iperteso, shock spinale.

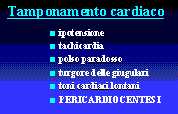

| I decessi per contusione cardiaca fortunatamente sono rari, anche perche' la contusione cardiaca e' una patologia la cui diagnosi si precisa prevalentemente in sede ospedaliera con controlli elettrocardiografici ed enzimatici seriati. Come primo trattamento deve essere tenuto presente quello delle aritmie che possono insorgere precocemente. L'osservazione delle vene del collo e' molto importante, se si presentano dilatate e congeste, polso piccolo, toni cardiaci lontani, effetto paradosso della pressione arteriosa (differenza sisto-diastolica superiore a 15 mmHg) si puo' sospettare una defaillance cardiogena primitiva e piu' precisamente un tamponamento cardiaco. |  |

|

Questo puo' essere sospettato anche in caso di frattura dello sterno o di piu' coste; il turgore giugulare dovrebbe far sospettare la diagnosi anche se in alcune situazioni puo' mancare specie in casi in cui coesiste una marcata ipovolemia. In caso di tamponamento cardiaco la pericardiocentesi puo' permettere l'evacuazione di 10-20 ml di sangue che possono migliorare in modo drammatico la funzione cardiaca. Ripetute pericardiocentesi o l'intervento chirurgico possono dominare un quadro di tamponamento cardiaco. L'aspirazione di un importante quantita' di sangue puo' significare l'entrata dell'ago in ventricolo. |

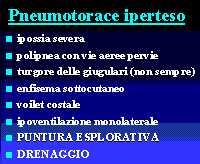

| Instabilita' emodinamica associata a gravi difficolta' respiratorie deve far sorgere il sospetto di uno pneumotorace iperteso. Forse bene precisare che la totale scomparsa del murmure vescicolare non e' elemento sine qua non di pneumotorace poiche' vi puo' essere una falsa trasmissione del murmure attraverso la parete toracica. Esigere poi, in situazione di emergenza una conferma radiologica di pneumotorace, costituisce un errore gravissimo. In pratica e' la valutazione semeologica e clinica che deve guidare il trattamento in urgenza. |  |

|

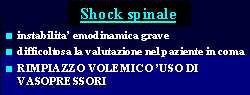

Lo shock spinale e' evenienza che segue una lesione midollare e dipende dall'abolizione del tono simpatico con vasodilatazione periferica. Oltre che il riconoscimento tempestivo, non sempre facile specie nel paziente in stato comatoso , e' necessario instaurare un rimpiazzo volemico rapido per stabilizzare la condizione clinica talvolta in associazione all'uso di vasocostrittori. |

CRITERI

DI INTERVENTO NEL SOCCORSO AL POLITRAUMATIZZATO (3^parte)