ISSN 1080-3521

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE - Italia -

Il giornale Italiano online di anestesia Vol 8 No 12 Dicembre 2003

Vincenzo Lanza, MDServizio di Anestesia e RianimazioneOspedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo, ItalyE-mail: lanza@mbox.unipa.it |

Keith J Ruskin, MDDepartment of Anesthesiology Yale University School of Medicine333 Cedar Street, New Haven, CT 06520 USAE-mail: ruskin@gasnet.med.yale.edu |

Copyright (C) 1997 Educational Synopses in Anesthesiology and Critical Care Medicine. All rights reserved. Questo rivista on-line può essere copiata e distribuita liberamente curando che venga distribuita integralmente, e che siano riportati fedelmente tutti gli autori ed il comitato editoriale. Informazioni sulla rivista sono riportate alla fine |

|

In questo numero:

La redazione di Esia-Italia dedica

questo numero alla pubblicazione della Tesi di Laurea in Infermieristica di

Nicola Torina, Infermiere di Sala Operatoria

presso il Complesso Operatorio dell'Ospedale Buccheri La Ferla F.B.F. di

Palermo. L'infermiere Torina che ha al suo attivo numerosi anni di esperienza in

area critica, ha completato il suo percorso di studio per il Corso di Laurea in

Infermieristica presso l'Università di Pisa - Facoltà di Medicina e Chirurgia

nel Settembre 2003 assistito dal Relatore Prof. Mario Tuoni. La sua tesi che

riguarda le problematiche relative alla donazione e al trapianto d'organi,

affronta non solo l'impegno tecnico infermieristico in un settore così

complesso quale è quello dei trapianti, ma si impegna sul versante

dell'approccio infermieristico, mirato sui bisogni fisici, psicologici e

spirituali del paziente e dei familiari, sostanziando così il ruolo

infermieristico nella sua peculiarità all'interno del team dei trapianti.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA - Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

TESI DI LAUREA di Nicola Torina anno accademico 2002/2003

LA DONAZIONE ED IL TRAPIANTO D’ORGANO: ASPETTI ETICI ED INFERMIERISTICI

(ASSISTENZA AL TRAPIANTO RENALE)

Relatore: Ch.mo Prof. Mario Tuoni

_______________________________________________________

La Donazione ed il Trapianto d'Organo: Aspetti

etici ed infermieristici

(Assistenza al Trapianto Renale)

_______________________________________________________(parte 1 di 2)

|

Nicola Torina, Infermiere di Sala Operatoria, Ospedale Buccheri La Ferla F.B.F. - Palermo / Tesi di Laurea in Infermieristica |

Introduzione

La

donazione di organi è un atto mediante il quale un soggetto presta il proprio

consenso affinché dopo la morte, ovvero con certe limitazioni durante la vita,

altri disponga dei propri organi a scopo di trapianto.

Gli organi che possono essere usati sono in linea teorica tutti tranne

l’encefalo e le gonadi. Attualmente, gli organi che vengono prelevati con

maggior frequenza sono reni, fegato, cuore, polmoni e pancreas, mentre i tessuti

attualmente più utilizzati sono le cornee i segmenti vascolari, le valvole

cardiache e la cute.

Parlare di donazioni significa parlare ineluttabilmente di trapianti poiché i

due elementi sono correlati da una relazione di mezzo a fine.

I trapianti di organo sono da considerarsi una sfida terapeutica di fronte a

patologie altrimenti fatali e vanno intesi come un’attività ad altissima

specializzazione ove confluiscono le competenze più diversificate: chirurgiche,

rianimatorie, infettivologiche, anatomo-patologiche, immunofarmacologiche ed

internistiche in senso lato.

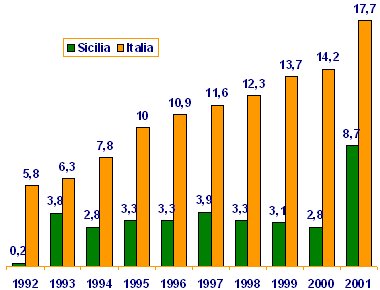

L’attività di trapianto di organi in Italia è ancora lontana dai livelli

quantitativi degli altri paesi dell’Unione Europea e in ogni caso insufficiente

a soddisfare le lunghe liste d’attesa. L’attività di prelievo di organi in

Sicilia nel periodo 1992 – 2000 è stata costantemente inferiore alla media

nazionale e nel periodo 1997 – 2000 ha addirittura mostrato una preoccupante

tendenza a ridursi ulteriormente. Nel corso del 2001 si e’ registrato invece un

deciso incremento dell’attività di prelievo di organi, grazie ad una serie di

interventi adottati dall’assessorato regionale della Sanità su indicazione del

Centro Regionale dei Trapianti.

|

Donazioni in Sicilia e in Italia 92-01 |

|

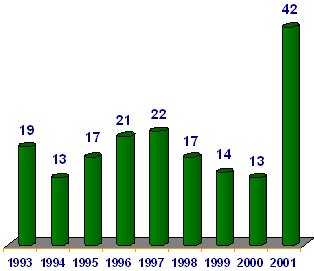

Andamento delle donazioni in Sicilia |

La situazione in

Italia e in particolare in Sicilia è caratterizzata da un limitato numero di

donatori (nonostante il notevole aumento negli ultimi anni), da una diseguale

distribuzione sul territorio dell’attività di prelievo e di trapianto e da un

elevato ricorso a strutture all’estero (anche per quelle tipologie di trapianti

per le quali l’esperienza acquisita dai centri italiani è mediamente comparabile

con il resto dell’Europa). La causa principale dell’insufficiente numero di

trapianti risiede nella non adeguata organizzazione sia delle attività dei

centri ospedalieri, sia dei coordinamenti regionale e nazionale. Inoltre la

cultura della donazione di organi è poco diffusa fra la popolazione, così come

tra gli operatori sanitari.

La diffusione della cultura della donazione è oggi realizzata da associazioni no

profit, tra le quali si può citare l’AIDO, le quali tra l’altro si trovano a

combattere contro la disinformazione di quanti non ne riconoscono il valore

solidaristico ed ignorano che con un semplice consenso si può

dare un senso alla morte e salvare la vita di persone altrimenti destinate a

soffrire e a morire. Un’altro fattore

che ha inciso molto sull’evoluzione delle donazioni è stata la mancanza di una

disciplina legislativa organica; a tale grave lacuna si è cercato di sopperire

con la legge 1 Aprile 1999 n.91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e

di trapianti di organi e di tessuti”.

Storia

dei trapianti

La

possibilità di prolungare la vita o di ridare salute attraverso la sostituzione

di organi o tessuti malati con organi e tessuti sani, prelevati da soggetti

appartenenti alla stessa specie o a specie differenti ha stimolato la fantasia

popolare da sempre.

La nascita dei trapianti viene fissata dalla tradizione nel III secolo d.C.

quando due fratelli romani cercarono di sostituire la gamba cancrenosa di un

vecchio religioso con la gamba sana di un uomo deceduto poco prima.

La storia scientifica dei trapianti d’organo ebbe invece inizio nel 1902, quando

un chirurgo di nome Alexis Carrel mise a punto la tecnica per congiungere due

vasi sanguigni. Utilizzando questa tecnica furono eseguiti i primi trapianti di

cuore e di rene su animali. Il primo ostacolo fu quello di superare il rigetto:

l’organismo ospite rifiutava i tessuti e gli organi estranei. Trent’anni dopo,

Voronoy in Russia tentò il primo trapianto di rene conosciuto sull’uomo, che poi

fallì. Il primo trapianto d’organo valido coronato da un successo avvenne nel

1954 presso il Peter Bent Brigham Hospital a Boston quando Murray e i suoi

collaboratori eseguirono un trapianto di rene da un gemello monocoriale (Murray

ricevette il premio Nobel nel 1990 per i contributi scientifici apportati con lo

studio dei trapianti).

Da allora questi interventi vennero eseguiti in numero sempre maggiore e con

sempre migliori risultati.

Nel 1963 furono eseguiti il primo trapianto di fegato dal professore Starzl e il

primo di polmone dal prof.Hardy. Nel 1966 i prof. Kelly e Lillehei eseguirono il

primo trapianto di pancreas e nel 1967 il prof.Barnard il primo di cuore. Quindi

in un arco di tempo inferiore a quindici anni si è eseguita per la prima volta

la maggior parte di trapianti d’organo nell’uomo.

Forme di

donazioni: la donazione da cadavere e da vivente

Parlando di donazione dopo la morte, si configurano due possibili soggetti

"donatori": il deceduto e la famiglia che, in assenza di tale manifestazione di

volontà, è chiamata ad esprimersi in merito.

Oltre la donazione da cadavere esiste anche, solo per determinati organi, la

donazione da vivente: questo significa che un organo non indispensabile alla

vita, perché presente in doppio (es. il rene), oppure una parte di organo (ad

es. il fegato di un adulto da cui se ne preleva una parte per trapiantarlo), può

essere donato da un familiare o anche da un estraneo, previo accertamento del

giudice che escluda il fine di lucro.

La donazione da vivente ha incontrato un forte avversario nell’art. 5 del Codice

civile che recita che sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo

quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica; in base a

tale principio è ammissibile la donazione del sangue, mentre è vietato il

trapianto di cornea di persona vivente in quanto tale prelievo pregiudicherebbe

irrimediabilmente la funzione della vista.

Le forme di donazione da vivente sono state disciplinate da leggi speciali. La

Legge n. 483/1999 consente il trapianto del rene, in quanto un solo rene è

sufficiente ad assicurare la funzione di depurazione del sangue. Ai sensi della

Legge 483 / 1999, inoltre è ammesso, in deroga all’art. 5 disporre a titolo

gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

Il problema posto dal prelievo da donatori viventi consiste nel fatto che essi

sono suscettibili di pressioni psicologiche di coercizione. La decisione da

parte del donatore deve essere presa con convinzione e deve essere volontaria,

tenendo conto del rischio delle complicazioni, che devono essere spiegate al

donatore. Le persone incapaci, incluso i bambini e tutti coloro che sono

mentalmente ritardati, devono essere escluse a causa della loro incapacità a

dare il consenso informato.

Evoluzione

legislativa della donazione da cadavere

Ci

sono voluti anni, anzi decenni, per arrivare ad una nuova normativa che

regolamentasse la prassi dei trapianti d’organo. Il 31 marzo 1999 il Senato ha

dato la sua approvazione al testo di legge recante il titolo Disposizioni in

materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Prima dell’entrata in

vigore di tale legge, la donazione di organi era regolamentata da una vecchia

legge, la L 644/75. Tale legge non chiedeva in realtà il consenso alla donazione

ai familiari, cosa però invalidata dalla prassi; essa stabiliva che il prelievo

era vietato quando in vita il soggetto avesse esplicitamente negato il proprio

assenso, e aggiungeva che il prelievo era inoltre vietato quando il coniuge, o

il figlio o il genitore (a seconda dei casi) manifestassero opposizione scritta

al prelievo, la legge 644/75 richiedeva non già la raccolta del consenso, quanto

l’obbligo di rispettare un dissenso esplicito alla donazione. [La L. 644/1975 ha

disciplinato finora i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto

terapeutico. All’art. 6 si legge che il prelievo da cadavere non sottoposto a

riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall’autorità

giudiziaria, è vietato quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il

proprio assenso. Il prelievo è altresì vietato quando, non ricorrendo l’ipotesi

di cui al comma precedente, intervenga da parte del coniuge non separato o, in

mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi

ultimi, dei genitori, in seguito a formale proposta del sanitario responsabile

delle operazioni di prelievo, opposizione scritta entro il termine previsto....]

Perciò, in assenza di parere contrario, si sarebbe potuto procedere al prelievo.

Si vede dunque come non per legge i medici abbiano cercato il consenso dei

parenti, bensì in forza di un rispetto nei loro confronti e per l’importanza che

ha la famiglia nella nostra tradizione culturale. In generale, si è ritenuto di

far valere alcuni principi fondamentali: il principio di tutela della vita del

donatore, il principio del rispetto della sua autonomia, ossia della sua libertà

di autodeterminarsi, il principio del rispetto della volontà dei familiari, in

base al fatto che questi dovrebbero essere i migliori testimoni della volontà

del potenziale donatore, il valore della solidarietà, per cui la donazione degli

organi deve essere atto di reale donazione di sé, espressione di vera

disponibilità nei confronti degli altri, al punto da decidere dell’utilizzo dei

propri organi dopo la morte. Ora, dopo varie vicende (alcuni in passato sono

persino giunti a proporre la possibilità del prelievo sempre e comunque, in

assenza o anche contro la volontà dei familiari, per ovviare alla scarsità degli

organi e per aggirare il problema dell’informazione), la nuova legge si

pronuncia per il cosiddetto silenzio assenso. Da ora in poi tutti i cittadini

sono tenuti, entro un certo periodo dall’entrata in vigore della legge, a

dichiarare la propria volontà di donare o non donare gli organi dopo la morte;

qualora non vi sia alcuna dichiarazione, il cittadino sarà considerato donatore

(in ciò consiste il principio del silenzio-assenso). Più precisamente, all’art.

4 si legge che i cittadini sono informati che la mancata dichiarazione di

volontà è considerata quale assenso alla donazione. In tutti i casi i soggetti

cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria

volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti [...] sono considerati

non donatori (art. 4 comma 2). E' chiaro che, dietro a questo nuovo modo di

impostare la raccolta del consenso, peraltro necessario a garanzia

dell’autonomia del singolo, vi sia la presa d’atto di come l’assenza di

donazioni si colleghi evidentemente anche al rifiuto di donare, laddove si teme

che l’individuo da cui si preleva l’organo non sia ancora cadavere bensì persona

in vita, ancorché morente. E ancora una volta grande responsabilità è attribuita

agli enti preposti all’informazione o, come qui si dice, alla notifica; è forse

legittimo temere che non di vera e propria informazione o comunicazione si

parlerà, quanto solo di un avviso che le aziende sanitarie invieranno a tutti i

cittadini perché esprimano il loro parere, non si sa se e fino a che punto

informato e istruito.

Morte cerebrale e ruolo

dell’infermiere

Fino agli anni cinquanta il concetto di morte cardio-respiratoria era dominante

e la cessazione del battito cardiaco e dell’atto respiratorio erano di per sé

criteri validi.

Da allora migliaia di pazienti colpiti da un arresto cardiaco sono stati

rianimati ed hanno manifestato un recupero completo. Quindi lo sviluppo delle

tecniche di rianimazione, la chirurgia a cuore aperto e l’impiego di sussidi

meccanici hanno reso il concetto tradizionale di morte superato. In breve tempo

le équipes dei centri di rianimazione hanno imparato ad usare criteri di “non

rianimazione”, quando le funzioni respiratorie e circolatorie sono assenti per

un tempo sufficientemente lungo da causare la morte cerebrale. Da questo momento

in avanti considerare il cervello e non il cuore il sistema

critico è stato un passo

concettualmente breve.

Quando un apposita commissione medica constata per un periodo di tempo

prestabilito la condizione di morte cerebrale vi sono i presupposti oggettivi

per la donazione di organi. (I presupposti soggettivi sono quelli che ineriscono

alla condizione clinica del soggetto.)

Qualora si ritenga che un soggetto sia idoneo alla donazione, è necessario che

le sue funzioni vitali siano mantenute in modo ottimale affinché sia garantito

il buono stato degli organi da prelevare. In tutte queste fasi assume grande

importanza il ruolo dell’infermiere il quale deve innanzitutto collaborare con i

medici nell’accertamento della morte cerebrale.

Quello che fa riflettere e merita una certa attenzione è la dimensione etica e

morale vissuta dagli operatori nei confronti dell’ideologia del progresso.

L’infermiere con molti anni di esperienza è culturalmente legato alla valenza

simbolica di alcuni organi. La morte cardiaca dà il senso del passaggio del

confine tra la vita e la morte. La respirazione e la circolazione sanguigna

artificiali hanno reso possibile lo spostamento di questa frontiera, fino a

quando avviene la determinazione del momento della morte clinica. Agli

infermieri più giovani il fatto di possedere un’altra cultura, una diversa

formazione, più basata sulle evidenze scientifiche (la morte dell’individuo è

determinata dalla morte cerebrale), non basta a liberarli dal conflitto etico.

Entrano in gioco aspetti personali legati alla religione, alla morale, alle

esperienze, alle emozioni. Quando non c’è un supporto psicologico o una guida,

diventa fondamentale seguire i corsi che la FITO (Fondazione per l'Incremento

dei Trapianti d'Organo www.fito.it) propone.

Le diverse modalità di approccio e reazione ad un evento simile hanno bisogno di

essere coordinate e guidate. La figura del Caposala, il gruppo di lavoro, il

medico, ognuno con le proprie competenze, in un rapporto di collaborazione, di

integrazione, di buona relazione, aiuta ad affrontare i dubbi e i dilemmi etici,

ma comunque un evento di questo genere non lascia certamente indifferenti.

"Leader" della situazione è certamente il medico, il quale contatta i familiari

e chiede il consenso alla donazione. Normalmente la figura dell’infermiere in

questo particolare momento non è prevista. Questa esclusione preclude la

possibilità sia agli infermieri sia al familiare stesso, di instaurare una

relazione efficace, che diventa fondamentale quale aiuto nelle ultime

drammatiche ore in cui il parente sta vicino al suo congiunto che "sembra"

ancora vivere. Inoltre, essere presente nel colloquio con il medico, aiuterebbe

gli infermieri ad integrarsi maggiormente nell’équipe. Per il familiare, anche

solo avere altri due occhi su cui poggiare lo sguardo durante un tale colloquio,

sarebbe di sostegno e conforto. Risulterebbe inoltre più facile affrontare e

dare risposta a tutte le domande e le opinioni che i familiari, inevitabilmente,

chiedono agli infermieri una volta che il medico si è allontanato.

Aspetti medici e

giuridici della morte cerebrale

Il

concetto di morte cerebrale è sorto in Francia nel 1959 insieme alla parola

“Coma depassè” . [Nel 1959 Mollaret e Goulon pubblicarono la loro famosa

descrizione oltre il coma,una condizione che essi differenziarono dal coma

prolungato (coma prolongè);nella letteratura inglese il primo è conosciuto come

morte cerebrale e il secondo come stato vegetativo persistente.]

I pazienti in coma depassè non solo hanno perso ogni capacità di rispondere agli

stimoli esterni, ma non sono neppure in grado di far fronte al loro ambiente

interno. Si tratta sempre di persone che hanno subito un danno irreparabile del

cervello, precisamente di una struttura alla base di esso detta “tronco

cerebrale”.

Attraverso il tronco cerebrale discendono tutte le vie che dal cervello giungono

al resto dell’organismo e passano tutte le informazioni che dalla periferia

raggiungono il cervello.

In tale struttura vi sono inoltre centri delicatissimi che regolano funzioni

vitali come la respirazione, la pressione sanguigna, la temperatura corporea etc…ed

infine sistemi che servono ad attivare la corteccia cerebrale e quindi a

mantenere lo stato di coscienza.

Il danno irreversibile di questa struttura determina la morte dell’individuo, in

quanto si viene a creare una situazione dalla quale non è possibile tornare

indietro.

Si può fare ripartire un cuore fermo da alcuni secondi ed è possibile far

ventilare nuovamente polmoni precedentemente collassati, ma è impossibile

ripristinare la funzione di una struttura composta da neuroni irreversibilmente

danneggiati.

Anche quando si arresta il cuore la morte avviene per la distruzione del tronco

encefalico per anossia-ischemia.

La morte cerebrale o encefalica è di fatto la morte

dell’individuo.

In una minoranza di casi la cessazione dell’attività cerebrale precede l’arresto

cardiaco, mentre la respirazione viene assicurata meccanicamente.

Questa condizione può verificarsi in persone che hanno subito un danno cerebrale

grave (emorragie spontanee o da trauma, lesioni ischemiche, lesioni da arma da

fuoco) e che sono assistite in centri di rianimazione.

L’assistenza rianimatoria è una condizione essenziale in quanto la morte

cerebrale con il conseguente arresto respiratorio determina nel giro di pochi

minuti anche l’arresto cardiaco. Quindi la situazione di un individuo in stato

di morte cerebrale, il cui cuore batte ancora, è una situazione artificiale resa

possibile dagli avanzamenti scientifici e tecnologici e non è possibile

riscontrarla in natura.

Il definire la morte di un soggetto in base al criterio della cessazione

irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, è stato accettato anche dalla

normativa italiana. Infatti la legge del 29 Dicembre 1993 n.578 nell’art. 1

sancisce che “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le

funzioni dell’encefalo”. A confermare ciò è intervenuta anche la Corte

Costituzionale con la sentenza n.414 del 20 /27 Luglio 1995 che ha affermato che

“…estinguendosi irreversibilmente ogni funzionalità del tronco cerebrale si

determina la disgregazione di quella unitarietà organica che distingue la

persona da un insieme di parti anatomiche, ancorché singolarmente vitali”.

L’accertamento della morte

cerebrale

Ai

sensi della legge n.578 del 29 Dicembre 1993, per certificare la morte di un

soggetto un collegio medico composto da un medico legale, un medico

anestesista-rianimatore e un neurologo esperto in elettroencefalografia, dovrà

accertare la presenza delle seguenti condizioni:

Nell’accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo deve essere evidenziata la presenza di silenzio elettrico cerebrale con la registrazione dell’EEG che va:

-dalle sei ore per gli adulti ed i bambini di età superiore ai 5 anni;

-alle dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni;

-alle ventiquattro ore per i bambini di età inferiore ad un anno.

In caso di danno

cerebrale anossico il periodo di osservazione deve iniziare ventiquattro ore

dopo il momento dell’arresto cardiaco. La valutazione delle condizioni

necessarie per l’accertamento della morte deve essere rilevata almeno tre volte:

all’inizio a metà e alla fine del periodo di osservazione. E’ opportuno

sottolineare che il momento della morte coincide con l’inizio delle condizioni

che hanno indotto a mettere in pratica l’accertamento e non la sua conclusione.

In questa fase l’infermiere professionale collabora con il collegio

predisponendo tutto il materiale necessario che consiste in:

- Apparecchio per EEG con la registrazione dell’attività cerebrale della durata di trenta minuti da eseguire all’inizio, a metà ed alla fine dell’osservazione, per stabilire il silenzio elettrico cerebrale. L’infermiere professionale applicherà un cuscinetto di appoggio per sollevare la testa del donatore e rendere possibile l’applicazione degli elettrodi previo lavaggio del capo ed eventuale rasatura;

- Un bastoncino di cotone per verificare l’assenza di riflesso corneale in seguito alla sua stimolazione;

- Una piccola fonte luminosa per verificare l’assenza di reattività pupillare alla luce, tale verifica deve essere effettuata a luci spente;

- Un sondino di aspirazione per verificare l’assenza del riflesso di tosse;

- Una siringa da cinquanta ml con acqua ghiacciata da iniettare in ciascun meato uditivo per verificare l’assenza di riflesso oculo-vestibolare;

- Siringhe per emogasanalisi per eseguire il test di apnea(Pa CO2 >60 mmHg -pH < 7,40) staccando il paziente dal ventilatore automatico per verificare l’assenza di attività respiratoria spontanea.

Alla fine del

periodo di osservazione, persistendo le condizioni previste dalla legge, si

dichiara la morte della persona considerando l’ora del decesso quella in cui è

iniziato il periodo di osservazione medico -legale. Inoltre i sanitari predetti

dovranno avvertire la Direzione Sanitaria della presenza di un probabile

donatore d’organi.

Consenso

Unitamente all’accertamento della morte cerebrale è indispensabile, perché possa

avvenire l’espianto, che il donatore abbia manifestato il consenso, durante la

vita, o la famiglia, post mortem. Come si è già accennato, la materia è stata

disciplinata con l’intervento legislativo del 1 Aprile 1999. Con l’art. 4 della

suddetta legge viene reso noto che i cittadini sono tenuti a dichiarare la

propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo

successivamente alla morte. In termini pratici, dopo aver manifestato la propria

volontà, chi accetta la donazione può subire l’espianto senza altre formalità, e

i congiunti non possono opporsi.

Per coloro che non manifestano tale volontà, la legge prevede il silenzio

assenso, cioè la mancanza della dichiarazione è considerata assenso alla

donazione.

La manifestazione della volontà in ordine alla donazione di organi può essere

effettuata presso le Aziende sanitarie locali, utilizzando i moduli disponibili

per la relativa dichiarazione.

In tali moduli vanno inseriti:

• Dati anagrafici del cittadino dichiarante;

• Asl di appartenenza;

• La firma;

• Gli estremi di un documento personale;

• La firma del dichiarante circa la raccolta e il trattamento dei dati.

Se il cittadino dichiarante non è in grado di consegnare personalmente la

propria dichiarazione, può delegare una terza persona di cui devono essere

riportati :

1. Nome;

2. Cognome;

3. Estremi di un documento;

4. Firma

Fin dagli anni 70 è stato possibile manifestare il consenso ricorrendo ad

un’associazione nata il 14 Novembre 1971, AIDO (Associazione Italiana per la

Donazione di Organi e Tessuti www.aido.it ),

per opera di alcuni cittadini bergamaschi che avevano intuito le grandi

potenzialità del trapianto.

Idoneita’ alla adozione

Dopo l’individuazione di un possibile donatore è necessario effettuare una

valutazione clinica dello stesso per accertare la sua idoneità alla donazione.

E’ importante seguire un processo sistematico.

Valutazione clinica del donatore di organi:

Aspetti

religiosi

Sulla decisione di

donare grande incidenza può essere attribuita al credo religioso poiché è

indubbio che in un momento importante come quello della morte l’uomo si trovi in

contatto più stretto con il proprio Dio. Non sempre le religioni hanno visto e

vedono di buon occhio la donazione di organi (anche se ormai, sebbene vi siano

differenze tra gli specifici punti di vista, le principali religioni del mondo

ammettono, permettono e incoraggiano il trapianto e le donazioni). In genere

l’atteggiamento di rifiuto della donazione avviene in quei casi in cui il culto

del corpo e della sua integrità viene in qualche modo collegato al passaggio tra

i due mondi. Anche la religione cattolica agli inizi non approvava la donazione,

così come ancora oggi rifiuta la cremazione, poiché la resurrezione promessa

veniva in qualche modo correlata all’ “integrità fisica”. Oggi l’atteggiamento

della Chiesa è totalmente cambiato, infatti la donazione è incoraggiata come

atto di carità. Anche Giovanni Paolo II (in Evangelum Vitae) si è espresso in

favore di essa con parole che non lasciano dubbi: “…al di là dei fatti clamorosi

c’è l’eroismo del quotidiano, fatto di piccoli o grandi gesti di condivisone che

alimentano una cultura della vita. Tra questi merita apprezzamento la donazione

degli organi compiuta in forme eticamente accettabili per offrire una

possibilità di salute a malati privi di speranza”.

| Amish | Approva se vi è una chiara indicazione che la salute del trapiantato sarà migliorata,ma è riluttante se il risultato è incerto. |

| Buddista | La donazione è una questione di coscienza individuale. |

| Cattolica | I trapianti sono accettati e la donazione è incoraggiata come atto di carità. |

| Ebraica | Gli ebrei ritengono che se è possibile donare un organo per salvare una vita è obbligatorio farlo. Poichè ridonare la vista è considerato salvare la vita, è incluso anche il trapianto di cornea. |

| Greco ortodossa | Non pone obiezioni alle procedure che contribuiscono a migliorare lo stato di salute, ma la donazione dell’intero corpo per la sperimentazione o la ricerca non ne segue la tradizione. |

| Induista | La donazione di organi è una questione individuale. |

| Islam | I maomettani approvano la donazione da parte di donatori che abbiano dato in anticipo il consenso per iscritto e gli organi non devono essere conservati, ma trapiantati immediatamente. |

| Mormone | La donazione degli organi per i trapianti è una questione personale. |

| Protestante | Incoraggia e sostiene la donazione. |

Aspetti etici

Le decisioni e le

azioni di ogni individuo, come agente morale, dovrebbero, in generale, essere

rispettate a maggior ragione in un processo come quello della donazione di

organi. Nella pratica sanitaria questo rispetto per l’impulso morale di ciascun

individuo viene reso operativo attraverso il consenso informato. Affinché sia

rispettata la volontà e l’autonomia di ciascun individuo è necessario che questi

disponga di informazioni sufficienti per prendere una decisione ed essere

sufficientemente libero da influenze esterne ed interne, in modo che la

partecipazione possa essere considerata una libera partecipazione. Pertanto nel

consenso informato, affinché le esigenze etiche siano soddisfatte, occorrono due

componenti principali: informazione completa e libero consenso.

Informazione completa non significa che il paziente debba avere tutte le

informazioni esistenti, ma che disponga di tutte le informazioni che una persona

ragionevole, in una situazione comparabile, dovrebbe conoscere per prendere una

decisione simile. Queste decisioni vengono a volte definite come lo standard

della persona ragionevole. Tuttavia lo standard a volte non è sufficiente,

perché il paziente, per ragioni varie, può a volte non capire sufficientemente,

allora poiché il consenso sia informato è necessario che alle informazioni

standard si aggiungano quelle richieste dalla particolarità del caso.

Il libero consenso è l’altra parte del consenso informato ed impone che il

donatore sia libero da condizionamenti interni ed esterni. I condizionamenti

interni sono quelli che derivano da tare mentali di cui i pazienti possono

essere affetti.

I fattori esterni che possono condizionare la volontarietà della decisione

possono essere la coercizione, la disonestà, la cooptazione…etc.

Nessuno di questi mezzi per ottenere il consenso è moralmente lecito ma ciò non

vuol dire che l’operatore sanitario possa cercare di persuadere un paziente

esponendo i vantaggi di un gesto estremo per la vita di un altro uomo.

La eticità interessa oltre che la formazione del consenso anche la decisione del

ricevente.

La scelta del ricevente avviene nell’osservanza di alcuni parametri:

La situazione

attuale del sistema trapianti nell’A.I.R.T. (Associazione InterRegionale

Trapianti www.airt.it) garantisce l’osservanza

delle seguenti regole:

-Minima utilizzazione del donatore vivente,limitata a parenti stretti, su

istanza dei medesimi;

-Trattamento terapeutico dei pazienti in rianimazione indipendentemente dalla

posizione personale e familiare relativamente al prelievo di organi;

-Prelievi da cadavere eseguiti in piena armonia con il quadro legislativo e

previo accertamento da parte del collegio della morte cerebrale;

-Accertamento di morte eseguito da équipes indipendenti da quelle che

trapiantano;

-Rispetto della volontà;

-Esecuzione di tutte le indagini diagnostiche per evitare la trasmissione di

malattie;

-Esistenza di liste di attesa pubbliche;

-Scelta dei riceventi sulla base di criteri predeterminati che tengano conto

della compatibilità degli organi, delle condizioni di gravità dei pazienti e del

tempo di attesa;

-Attribuzione degli organi prelevati in una regione a centri di trapianti della

stessa regione, con eccezioni regolamentate per le urgenze, le emergenze, i

prestiti e le restituzioni a livello interregionale, nazionale ed

internazionale;

-Prelievi e trapianti eseguiti solo in strutture pubbliche con autorizzazione

ministeriale;

-Rendicontazione pubblica dell’attività, della provenienza degli organi, dei

trapianti eseguiti e dei loro risultati, immediati ed a distanza.

Rapporto della famiglia del paziente con il personale infermieristico

“L’infermiere

sostiene i familiari dell’assistito in particolare nel momento della perdita e

nella elaborazione del lutto”. (Cod.Deontologico art.4.16)

Offrire alla famiglia tale opzione costituisce parte dell’assistenza alla

famiglia del donatore da parte dell’infermiere, il quale comunque deve

necessariamente agire in concomitanza col medico curante. Il miglior modo per

iniziare consiste nella individuazione dei familiari con i quali parlare e nella

comprensione delle informazioni delle quali sono in possesso circa le condizioni

di salute del familiare. Accade frequentemente che, sebbene il medico abbia

discusso la gravità delle condizioni del paziente, i familiari non abbiano

un’idea chiara della morte cerebrale. L’infermiere dovrebbe chiedere ai

familiari cosa il medico abbia detto loro e spiegarlo lentamente e in termini

semplici.

E’ di estrema importanza che l’infermiere esamini i propri sentimenti

concernenti la morte cerebrale e la donazione di organi prima di avvicinare la

famiglia. Se l’infermiere si sente a disagio o non accetta questi concetti,

difficilmente risulterà convincente con i parenti ad acconsentire al prelievo

degli organi del proprio congiunto. E’ evidente che l’infermiere si trova in un

contesto molto delicato in cui la famiglia può con difficoltà controllare

sentimenti di dolore e talvolta di rabbia anche nei confronti dei sanitari. Ad

una prima fase di shock emotivo seguono il pianto, i singhiozzi, le grida di

disperazione. L’infermiere dovrà mostrare la sua disponibilità e trovare le

parole giuste per accogliere con comprensione e pazienza queste manifestazioni

emotive, perchè le fasi descritte devono essere interamente vissute per giungere

all’elaborazione del lutto.

Monitoraggio, mantenimento e trattamento terapeutico del donatore

Al ruolo “sociale”,

al quale abbiamo appena accennato, per l’infermiere se ne aggiunge un altro di

tipo tecnico, in quanto egli deve, nei confronti del potenziale donatore, mirare

all’ottimale conservazione della funzionalità degli organi, mantenendone la

perfusione, l’ossigenazione, la temperatura, l’equilibrio idro-elettrolitico e

acido-base entro i limiti previsti dal protocollo di idoneità al prelievo. Fra i

requisiti richiesti per una donazione di organo c’e’ anche l’assenza di

infezioni o affezioni trasmissibili. Tale rischio e’ elevato in particolar modo

nei donatori, in quanto si utilizza un sistema di monitoraggio e di terapia

notevolmente aggressivo ed invasivo. Quindi un altro obiettivo del piano

assistenziale infermieristico e’ quello di mettere in atto tutte le misure

necessarie per prevenire l’insorgenza di infezioni mediante:

• Pulizia accurata del donatore;

• Asepsi nella gestione di rubinetti collegati ai vari cateteri arteriosi e

venosi;

• Asepsi nella medicazione di cateteri e ferite;

• Asepsi durante tutte le manovre infermieristiche (es. broncoaspirazioni);

• Asepsi assoluta durante il prelievo dei linfonodi;

• Accurata tricotomia.

Inoltre l’infermiere provvede a:

1. Incannulare almeno due vene periferiche con aghi di grosso calibro;

2. Posizionare una sonda gastrica per valutare eventuali ristagni;

3. Posizionare un catetere vescicale con applicazione di un urometro per il

controllo della diuresi oraria;

4. Posizionare una sonda termometrica esofagea per il controllo della

temperatura corporea;

5. Applicare un saturimetro e un capnografo.

Poiche’ l’insorgere dello stato di morte cerebrale si accompagna a delle

manifestazioni improvvise che tendono ad aggravarsi in modo irreversibile, il

donatore richiede un trattamento intensivo e un monitoraggio continuo per

prevenire il danno dei suoi organi.

Il monitoraggio consiste in:

Una volta

arrivato il momento del prelievo d’organi si procede alla preparazione ed al

trasferimento del donatore in sala operatoria. La preparazione all’intervento

prevede la tricotomia, la pulizia della cute e il posizionamento delle placche e

del cavetto di elettrocardiogramma alle spalle del paziente. Inoltre tra le

spalle e il bacino si sistemerà un telo che successivamente verra’ girato

intorno alle braccia ed ancorato sotto il corpo del paziente per ottenere il

giusto posizionamento degli arti superiori, sia durante il trasporto in sala

operatoria che durante il prelievo d’organi.

Il trasporto in sala operatoria e’ sempre un momento critico in quanto la

qualita’ e la funzionalita’ degli organi può venire compromessa se non vengono,

anche in questa fase, controllate le funzioni vitali ed in particolare la

pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la saturazione.

Dopo essersi accertati che l’équipe infermieristica e chirurgica della sala

operatoria siano pronti a ricevere il donatore si inizierà a smonitorizzare le

apparecchiature non indispensabili (capnografo, sonda termometrica…), a

collegare il monitor portatile per il controllo dei parametri, a garantire la

ventilazione con l’ausilio di un respiratore portatile o di un pallone Ambu e di

una bombola di ossigeno. L’équipe infermieristica in sala deve essere

professionalmente preparata ed in numero sufficiente a continuare tutta quella

serie di prestazioni iniziate in rianimazione che garantiscono il buon esito del

prelievo e soprattutto del trapianto.

segue parte 2 / 2