ISSN 1080-3521

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE - Italia -

|

|

Copyright (C) 1997 Educational Synopses in Anesthesiology and Critical Care Medicine. All rights reserved. Questo rivista on-line può essere copiata e distribuita liberamente curando che venga distribuita integralmente, e che siano riportati fedelmente tutti gli autori ed il comitato editoriale. Informazioni sulla rivista sono riportate alla fine | |

In questo numero:

1 CONSIDERAZIONI FISIOPATOLOGICHE SULL'OSSIGENAZIONE NEI PAZIENTI BPCO: INTERAZIONE CUORE - POLMONE

2 CRITERI PER L'AMMISSIONE DI UN PAZIENTE CHIRURGICO IN T. I.

3 Emofiltrazione continua in rianimazione

4

Manuali di Anestesia:

Anestesia in chirurgia addominale - Pancreasectomia: resezione

sec. Wipple

_______________________________________________________

1 CONSIDERAZIONI FISIOPATOLOGICHE SULL'OSSIGENAZIONE NEI PAZIENTI BPCO: INTERAZIONE CUORE - POLMONE

_______________________________________________________

Elio Virone

Divisione di Pneumologia - Azienda

Ospedaliera "S. Elia" - Caltanissetta

Summary:

The oxygen-therapy corrects hypoxaemia in COPD patients in which

revails a inequality of ventilation/perfusion ratio. But it is

necessary to consider haemodinamic parameters for the improvement

of the oxygen gaseous exchanges, and the transport and use of

oxygen in periphery. The mechanical interactions heart-lung conditions

the performances of the cardiovascular system of the patients

with copd.

Key Words: Haematosys. Haemodimamic Parameters.

Nella composizione dell'aria inspirata

si rileva una frazione di ossigeno (FIO2) del 21% con una relativa

pressione parziale (PIO2) di 150 mmHg; quest'ultimo valore deriva

dal prodotto della frazione di ossigeno inspirato per la pressione

atmosferica ridotta del vapore acqueo: PIO2 = 0,21 x 713. L'ossigenoterapia

è capace di accrescere la FIO2 dal 21% al 35 - 40 % e oltre,

a seconda dei flussi erogati. Tale incremento influirà

sui valori della Pressione Alveolare dell'Ossigeno secondo la

relazione: PAO2 = PIO2 - PaCO2/R. Tale relazione esprime l'equazione

dei gas alveolari e determina il valore della tensione di ossigeno

nell'alveolo e condiziona una delle variabili della PaO2 misurata

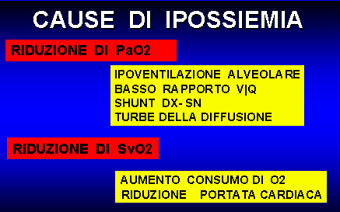

dall'emogasanalisi. Infatti le cause generali che possono determinare

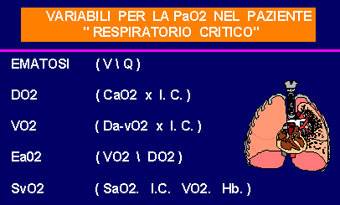

ipossiemia sono schematizzate nella fig. 1.

| fig.1 |

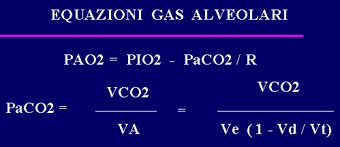

Il valore della PaCO2 misurato all'emogasanalisi

invece è, a metabolismo costante, funzione inversa della

Ventilazione Alveolare (VA): PaCO2 = VCO2 / VA: il termine VA

può essere scritto come Ve (1- Vd/Vt), dove Ve è

il volume minuto e Vd/Vt è lo spazio morto fisiologico.(fig.2)

| fig.2 |

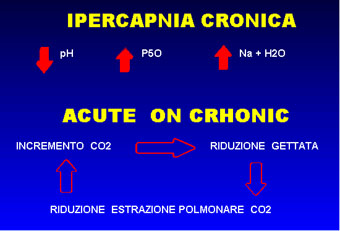

Nel paziente con bpco e limitazione al flusso espiratorio, l'alto carico meccanico (resistenze elastiche, dinamiche, Peep intrinseca) e la riduzione della forza muscolare (alterata geometria diaframmatica) producono un profilo respiratorio tale da determinare accorciamento del tempo inspiratorio, riduzione del volume corrente ed aumento dello spazio morto fisiologico con conseguente diminuzione della Ventilazione Alveolare ed ipercapnia. (1,2)

Lo scopo dell'ossigenoterapia rimane

non tanto quello di accrescere in senso assoluto il valore della

PaO2, ma quello di correggere e\o prevenire l'ipossia tessutale

senza provocare "pericolosi" incrementi della PaCO2.

Un indice molto attendibile di valutazione dell'ossigenazione

tessutale rimane, se pur con qualche limite, la PvO2. Tale parametro

ci informa sugli "scambi periferici" di ossigeno tra

capillare e cellula: il valore normale è di 40 mmHg con

una saturazione venosa mista del 75 %. Valori inferiori indicano

un inadeguato apporto di ossigeno ai tessuti che cominciano a

mostrare segni di sofferenza ipossica per valori di PvO2 minori

di 30 mmHg. Le condizioni in cui tali indici non sono predditivi

di ipossia tessutale sono lo stato di sepsi e il Distress Respiratorio

dove possono anche risultare nella norma, pur permanendo una severa

ipossia cellulare dovuta a turbe metaboliche per alterazioni nell'estrazione

di ossigeno. La PvO2 inoltre, rilevando la pressione di tutto

il sangue venoso refluo, non ci informa sulle eventuali sofferenze

ipossiche distrettuali. (3,4)

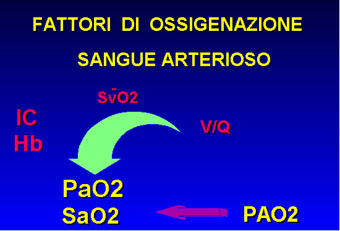

Nella valutazione dell'ossigenazione bisogna considerare altri tre importanti parametri: il contenuto arterioso di ossigeno, l'indice cardiaco (I.C.) e il flusso ematico periferico. Il contenuto arterioso (CaO2) è principalmente legato alla quota di ossigeno trasportata dall'emoglobina, essendo trascurabile, in normobarismo, la quota disciolta nel plasma:

CaO2 = Hb x 1,34 x %Sat. O2. La portata

cardiaca assicura il trasporto di ossigeno verso i tessuti la

cui disponibilità è espressa dalla relazione: DO2

= CaO2 x I.C. . Una buona ossigenazione tessutale dipende allora

dalla interrelazione tra scambio gassoso, emoglobina e indice

cardiaco (4). Gli scambi gassosi avvengono sempre secondo i gradienti

di ventilazione e di perfusione regionali del parenchima polmonare

con il risultato di un rapporto ventilazione\perfusione globale

eguale a 0,8. Ogni condizione patologica che altera questo rapporto

sarà causa di ipossia ipossiemica. In corso di BPCO la

causa fondamentale di ipossiemia risiede appunto nella diseguaglianza

del rapporto V\Q . (Fig.3)

| fig.3 | |

Tale condizione può essere studiata attraverso la relazione PaO2 - PaCO2 espresso dal diagramma di Fenn, oppure seguendo le curve di eliminazione dei gas inerti (5). Secondo il citato diagramma, tutte le condizioni che spostano il punto arterioso di ossigeno verso quello venoso misto sono dovute a commistione venosa (basso V\Q); le condizioni che invece spostano il punto alveolare di ossigeno verso il punto inspiratorio, sono responsabili dell'effetto spazio morto fisiologico (alto V\Q). La distanza tra il punto alveolare e l'arterioso costituisce la differenza alveolo-arteriosa di ossigeno. Nei pazienti BPCO esistono aree polmonari disomogenee per rapporto V\Q: aree con prevalente commistione venosa ed aree con prevalente effetto spazio morto fisiologico. A tale proposito l'analisi delle curve di eliminazione ci rende più esplicito il disegno intraparenchimale: nel paziente enfisematoso la ventilazione assume un andamento bimodale distribuendosi maggiormente verso aree ad alto V\Q, invece poca quota di perfusione raggiunge alveoli con basso V\Q. Tale disposizione rende ragione della relativa scarsa ipossiemia a riposo di questi pazienti. Nel bronchitico cronico di tipo B si assiste per converso ad una distribuzione della perfusione maggiormente diretta a zone con basso V\Q : ciò rende evidente la maggiore ipossiemia a riposo di tali pazienti. (5)

Tutte queste turbe della distribuzione

intrapolmonare dell'aria inspirata possono ancora essere studiate

da altri parametri: come la D(A-a)O2 e i rapporti PaO2/PAO2 e

PaO2/FiO2. La differenza alveolo-arteriosa risulterà alta

in caso di grave diseguaglianza del rapporto V\Q, e viene corretta

o si riduce in ossigenoterapia. Rimane invece molto elevata o

tende a peggiorare in caso di shunt (V\Q = 0) e non si corregge,

o anzi si incrementa, in ossigenoterapia. In corso di ipoventilazione

alveolare invece il valore di tale equazione rimane nella norma.

La differenza alveolo-arteriosa è molto sensibile alle

variazioni della frazione inspirata di ossigeno e di ciò

bisogna sempre tenerne conto nel calcolo. Invece poca variazione

rispetto alla FiO2 ha il rapporto PaO2/PAO2: la sua diminuzione

sotto 0,75 è indice di commistione venosa. La diminuzione

del rapporto PaO2/FiO2 sotto i 200 è indice di grave commistione

venosa. Queste turbe dell'ematosi, e le sue possibili correzioni

in ossigenoterapia, tuttavia non esauriscono le variabili da cui

dipende l'ossigenazione arteriosa e di conseguenza quella tessutale.

Bisogna infatti considerare, con pari dignità, le variazioni

che gli indici emodinamici (6) hanno nel determinare adeguati

livelli di saturazione arteriosa, proprio nei pazienti BPCO. Fig.4

|

fig.4 |

DO2= Trasporto di ossigeno

VO2= Consumo di ossigeno

EO2= Estrazione di ossigeno

SvO2=Saturazione venosa mista

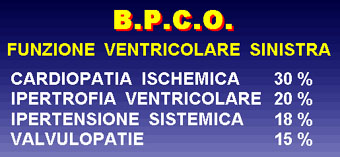

Infatti tali pazienti hanno una compromissione

dell'attività cardiaca di base sia perché già

cardiopatici di base (la broncopatia cronica ostruttiva si accompagna

molto spesso ad alterazioni della funzione ventricolare sinistra

fig.5 (7) ; sia perché

|

fig.5 |

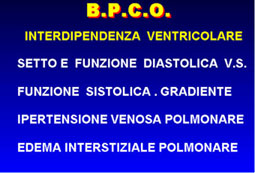

contraggono una cardiopatia polmonare,

sostenuta dall'elevata impedenza arteriolare del ventricolo destro

su base ipossica, o ancora, perché sottoposti a ventilazione

meccanica. In tali condizioni si può determinare una alterazione

della gettata cardiaca con peggioramento della disponibilità

di ossigeno in periferia. La compromissione dell'attività

cardiaca nei pazienti BPCO, più che determinata da un difetto

dell'inotropismo o dalla comparsa di un' insufficienza globale,

è più spesso causata dalla riduzione della funzione

diastolica del ventricolo sinistro, sia per disfunzione nella

fase di rilasciamento attivo isovolumetrico, sia per modificazione

della compliance ventricolare a causa della patologica dislocazione

del setto verso sinistra, a motivo della dilatazione ventricolare

destra, che altera la geometria della camera ventricolare sinistra

(interdipendenza) e la fase di riempimento (8). Inoltre la funzione

sistolica del V.S. condiziona il gradiente ematico di riempimento

dx-sn, ed ogni deficit della curva lavoro-tensione del V.S. si

ripercuoterà nel settore destro provocando ipertensione

venosa ed edema interstiziale polmonare con ulteriore compromissione

degli scambi gassosi.(8,9) (fig.6.7)

|

|

| fig.6 | fig.7 |

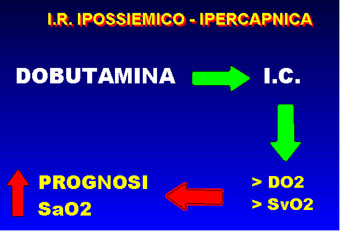

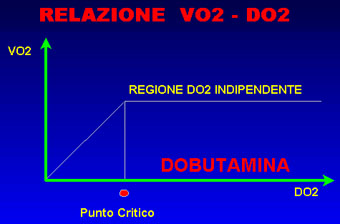

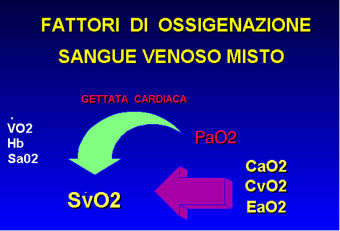

Alla riduzione della portata cardiaca, i tessuti rispondono con una maggiore capacità di estrazione, al fine di mantenere costante il consumo di ossigeno, determinando una relativa desaturazione del sangue venoso misto che ritornerà al polmone con una più bassa tensione di ossigeno: questa riduzione di SvO2 è responsabile di gravi desaturazioni arteriose anche se gli scambi gassosi rimangono stabili. Tale situazione sarà ancora più grave nei pazienti con aree a basso V\Q, dove l'ossigenazione di base è già compromessa dall'ematosi e viene ulteriormente aggravata dalla bassa saturazione venosa: il risultato complessivo sarà quello di una severa ipossiemia. Questa alterazione è difficilmente correggibile con l'aumento della ventilazione spontanea in ossigeno per la nota relazione sigmoidea della curva di dissociazione dell'Hb: la PaO2 delle zone con normale ematosi non riesce a "correggere" la bassa PaO2 delle zone con grave commistione venosa: in questo caso la PaO2 risultante non sarà la media delle PaO2 distrettuali, ma sarà condizionata dai rispettivi contenuti arteriosi con conseguente mantenimento dell' ipossiemia. Tale condizione risente invece favorevolmente dell'incremento della SvO2: aumentando infatti l'indice cardiaco di questi pazienti con un adeguato supporto inotropo, si ripristina il rapporto di estrazione di ossigeno in periferia (EO2= VO2\DO2) e si ristabilisce la normale SvO2, realizzandosi una riduzione dell'effetto ipossiemizzante sul sangue arterioso da parte di zone polmonari a basso V\Q .(10,11)

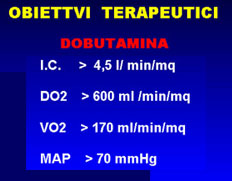

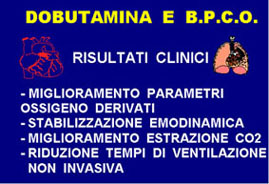

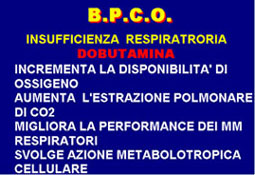

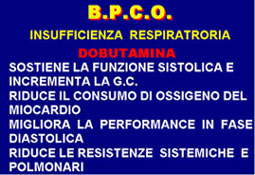

Da queste premesse fisiopatologiche risulta come nel paziente BPCO ipossiemico non conviene attribuire a turbe dell'ematosi quanto invece può essere dovuto a turbe emodinamiche. Per queste ragioni e in questi pazienti, noi sosteniamo sempre la funzione di pompa del cuore, impiegando come supporto inotropo la Dobutamina in infusione venosa a 10 mcg/kg/min., (12) anche senza segni clinici evidenti di scompenso, ottenendo, assieme ad un programma di ossigenoterapia o di ventilazione non invasiva, una migliore e stabile ematosi.

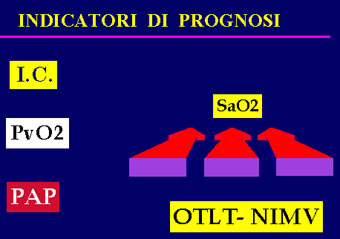

Tale approccio migliora la prognosi

dei pazienti BPCO che, come ormai documentato in letteratura (13,14),

dipende dalla capacità di incrementare la portata cardiaca

e di migliorare PvO2 e SvO2. Fig.8,9,10,11,12

|

fig.8 |

|

fig.9 |

|

fig.10 |

|

fig.11 |

|

fig.12 |

PAP= Pressione Polmonare

OTLT= Ossigenoterapia

NMV= Ventilazione Meccanica Non Invasiva

La SvO2 è direttamente proporzionale

all' I.C. se rimangono costanti metabolismo, consumo di ossigeno

e contenuto di emoglobina. A parità di ipossiemia-ipercapnia

la prognosi dipende dalla stabilità cardio-circolatoria.

Tra l'altro questa condizione è già insita nel compenso

fisiologico all'ipossiemia: i pazienti aumentano spontaneamente

il loro indice cardiaco ( in ciò favoriti dall'effetto

della CO2 sul sistema cardiovascolare). Gli altri meccanismi di

adattamento all'ipossiemia: vasocostrizine ipossica, poliglobulia

e spostamento a destra della curva di dissociazione sono meno

importanti dell'incremento dell'indice cardiaco , che rimane il

meccanismo più efficace e teleologicamente più significativo

in risposta all'ipossiemia. Inoltre, l'incremento della portata

consentirà maggior rifornimento di ossigeno ai mm. respiratori

che aumenteranno la loro resistenza al lavoro respiratorio con

diminuzione progressiva della capnia, che dipende anche dalla

validità dell'indice cardiaco.(12) (fig.13)

|

fig.13 |

L'ossigenoterapia controllata o la ventilazione meccanica non invasiva diventano allora una utile e necessaria pratica clinica in pazienti BPCO selezionati, ma devono essere necessariamente integrati dal raggiungimento di una buona efficienza emodinamica che assicura il trasporto e l'utilizzazione ottimale di ossigeno a livello mitocondriale, che è il vero processo della "respirazione". L'obiettivo terapeutico rimane quello di portare a valori sopramassimali gli indici emodinamici, in ciò favoriti dall'impiego della Dobutamina.(7,12,15,16)

|

|

| fig.14 | fig.15 |

|

|

| fig.16 | fig.17 |

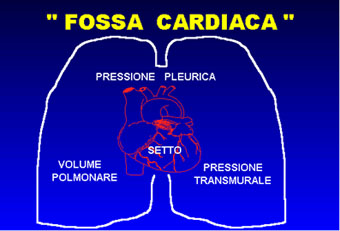

Nel quadro generale della fisiopatologia

dei pazienti con broncopatia cronica bisogna anche valutare le

interazioni cuore-polmone in respiro spontaneo e in ventilazione

meccanica, sotto l'aspetto meccanico e circolatorio. Questi concetti

sono stati di recente studiati e rivisitati nell'approfondimento

dei problemi che riguardano la "fossa cardiaca". In

pratica il cuore può essere considerato come una pompa

che funziona dentro un'altra pompa: quella toraco polmonare (fig.18).

Da ciò risultano interdipendenti le pressioni e i volumi

toracici con l'attività cardiaca e il sistema della circolazione

polmonare e sistemica.(17)

|

fig.18 |

1° EFFETTI MECCANICI

Durante l'inspirazione spontanea i polmoni

aumentano di volume e "stringono" il cuore proporzionalmente

all'inflazione (responsabile dell'iperinflazione polmonare in

corso di bpco è anche la compressione dinamica delle vie

aeree che genera la Peep i) .L'azione costrittiva è minore

in respiro spontaneo che in IPPV (Ventilazione a Pressione Positiva

Intermittente). L'azione meccanica costrittiva dei polmoni influenza

in particolare la funzione diastolica, opponendosi alla distensione

delle cavità cardiache; tale fenomeno comporta riduzione

della portata dovuta a riduzione del precarico. In respiro spontaneo

la discesa inspiratoria del diaframma attenua l'effetto costrittivo

del polmone per abbassamento della loggia cardiaca (18). Nel paziente

in IPPV curarizzato, il diaframma risale sotto la spinta dei visceri

addominali e la sua azione costrittiva si somma a quella operata

dai polmoni insufflati.

2° EFFETTI CIRCOLATORI

Cuore e Polmoni sono collegati in serie

dalla circolazione polmonare. Il circolo polmonare costituisce

il post-carico del ventricolo destro, ma anche la "riserva

ematica" del ventricolo sinistro. Un cuore polmonare cronico

tollera meglio del sano un aumento acuto di pressione polmonare.

I vasi extralveolari si dilatano in inspirazione spontanea e collabiscono

in espirazione in relazione alla risposta alle forze radiali cui

vengono sottoposti attraverso i tralci connettivali perivascolari.

Per i vasi intraalveolari avviene l'opposto: si dilatano in espirazione

e collabiscono in inspirazione a causa della pressione endoalveolare.(8,19)

Aumento o diminuzione di CFR sono responsabili di aumento di resistenza

vascolare polmonare. Questi fenomeni si verificano in respiro

spontaneo che in IPPV. L'inspirazione spontanea provoca aumento

del ritorno venoso al cuore destro, ma contemporaneamente una

dilatazione del letto vascolare polmonare con aumento della capacità

vascolare e riduzione di sangue al cuore sinistro: in fase espiratoria

invece la quota ematica accumulata nel reservoir polmonare viene

"spremuta" al cuore sinistro con aumento della gettata.(18).

La riduzione della pressione pleurica in fase inspiratoria determina

una diminuzione della pressione atriale destra e favorisce il

ritorno venoso. Nel contempo la depressione pleurica provoca un

incremento del lavoro del ventricolo sinistro per aumento della

pressione transmurale con il risultato di una depressione della

frazione di eiezione ventricolare sn.: ciò comporta un

maggiore volume ematico intratoracico. Un aumento della pressione

pleurica (in corso di ventilazione) riduce il ritorno venoso al

cuore destro ed incrementa l'eiezione ventricolare sinistra con

riduzione del volume ematico intratoracico. Anche le variazioni

della pressione transdiaframmatica influiscono sul ritorno venoso

per lo spostamento di massa ematica dal letto splancnico verso

il torace in fase inspiratoria spontanea. Nel caso di paralisi

muscolare durante ventilazione controllata il ritorno ematico

addominale non è favorito dal diaframma che si muove in

modo passivo con scarse variazione di pressione.

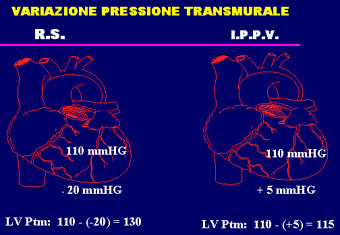

3° PRESSIONE INTRATORACICA

Si è sempre

sostenuto che in corso di

IPPV, la funzione cardiaca avesse una riduzione di volume e di

compliance: il ruolo della Pressione Intratoracica tuttavia è

stato rivisto alla luce di modificazioni emodinamiche sulla pressione

transmurale del ventricolo sinistro insufficiente (PtmVS). In

pratica il post carico del ventricolo sinistro (che nel cuore

scompensato condiziona la gettata cardiaca più del precarico

e della contrattilità ) si modifica favorevolmente in corso

di IPPV. Infatti la pressione transmurale del VS migliora in ventilazione

positiva comportando una riduzione del post carico ventricolare

con miglioramento della gettata cardiaca. La pressione intratoracica

negativa è responsabile di una pressione transmurale del

VS maggiore di quella prodotta da una pressione intratoracica

positiva: ne deriva un aumento dello stess di parete del VS. In

corso di IPPV si modifica infatti favorevolmente lo stress di

parete del VS che, per la legge di Laplace, è dato da:

"Tensione di parete = Pressione x Raggio." La Pressione

in questo caso è la Pressione Transmurale (differenza tra

la pressione intracardiaca e la intratoracica) che appunto diminuisce

con l'impiego di una pressione di ventilazione positiva, comportando

una riduzione della tensione parietale. La riduzione della pressione

transmurale del VS ottenuta in ventilazione meccanica equivale

ad una riduzione del post-carico (fig.19) e quindi al miglioramento

della curva di lavoro del VS nel cuore "insufficiente".

Molti casi di svezzamento dalla pressione positiva falliscono

(20) proprio perché il cuore non è più "sostenuto"

nelle sue funzioni e non tanto per il mancato raggiungimento dei

parametri di ventilazione spontanea (volume corrente, frequenza

respiratoria, capacità vitale, drive centrale) Quest'ultima

considerazione sostiene maggiormente l'intuizione di un approccio

inotropo con Dobutamina anche durante lo svezzamento dal respiratore

dei pazienti con Bpco scompensata. (12)

|

fig.19 |

R.S (Respiro Spontaneo)

IPPV (Ventilazione in Pressione Positiva)

LVPtm (Pressione Transmurale)

| R. S. | I.P.P.V. |

| Pressione Ventricolare = 110 mmHg | Pressione Ventricolare = 110 mmHg |

| Pressione Intratoracica = - 20 mmHg | Pressione Intratoracica = 5 mmHg |

| PtmVS = 110 - (-20) = 130 mmHg | PtmVS = 110 - (+5) = 105 mmHg |

BIBLIOGRAFIA

_______________________________________________________

2 CRITERI PER L'AMMISSIONE DI UN PAZIENTE CHIRURGICO IN T. I.

_______________________________________________________

Francesco Corrado

Email: fcorrado@iol.it

La disponibilità di posti letto per il monitoraggio intensivo di pazienti chirurgici può forse garantire un miglioramento dell'outcome nei pazienti maggiormente a rischio di complicanze postoperatorie a causa di patologie concomitanti (1). Non si dimentichi l'alta incidenza di comparsa di ischemie cardiache intra e postoperatorie (2,3,4,5) anche se la scelta della tecnica di anestesia può modificare in maniera significativa il decorso (6). Il nodo da sciogliere è però costituito dai criteri di selezione dei pazienti da inviare in Terapia Intensiva dopo un intervento. In altri termini è necessario effettuare una valutazione costi-benefici che si rifletterà su decisioni di tipo economico/finanziario.

Sarà quindi opportuno dotarsi di uno strumento di valutazione che consenta, mediante uno score ricavato da una serie di parametri clinico - anamnestici, di decidere l'opportunità o meno di un monitoraggio intensivo.

Si comprende la potenziale rigidità di una tale metodica, ma lo scopo ultimo è quello di ottenere una uniformità oggettiva di comportamento, comunque non disgiunta da margini di discrezionalità .

Un'ultima considerazione, ma non per questo meno importante è quella dell'aspetto medico - legale. Non dobbiamo infatti dimenticare le implicazioni che possono scaturire sia da un mancato monitoraggio di un paziente, specie in situazioni border line, sia da un monitoraggio ritenuto superfluo per le conseguenze economiche che comporta e per eventuali complicanze (flebiti da CVC, arteriti da misurazione cruenta della PA ecc.).

La classificazione ASA (7) può essere vantaggiosamente impiegata per la valutazione clinico-anamnestica, assegnando a ciascuna classe un punteggio:

Le classi 1 e 2 ASA (semplice valutazione preoperatoria) non necessiteranno sicuramente di un monitoraggio postoperatorio a meno che non intervengano fattori di previsione che esporremo di seguito.

La chirurgia maggiore, intesa come coinvolgimento diretto di organi o apparati che svolgano essenziali funzioni metaboliche, o che comporti estese demolizioni con perdite ematiche consistenti, contribuisce senz'altro ad accrescere il punteggio. La durata del'intervento, con la imponente perdita di calore che ne consegue è un altro fattore che suggerisce un periodo di monitoraggio e di ripristino dei parametri biologici (8,9).

| punti | |

| Età > 70 | 2 |

| Intervento di chirurgia maggiore | 3 |

| VALUTAZIONE INTRAOPERATORIA | |

| 3 |

| |

| se < 90' | 0 |

| se > 90' ma < 3 ore | 2 |

| se compresa tra 3 e 6 ore | 3 |

| se > 6 ore | 5 |

| 5 |

| |

| < 36° C | 2 |

| < 35° C | 3 |

| < 34° C | 6 |

| 10 |

VALUTAZIONE DELLO SCORE

CLASSIFICAZIONE A S A (American Society of Anesthesiologists)

| Nessuna alterazione organica, biochimica o psichiatrica | |

| Modesto disturbo sistemico che può o no essere correlato alla causa dell'intervento | |

| Grave malattia sistemica correlata o no alla regione dell'intervento | |

| Grave malattia che pregiudica la sopravvivenza indipendentemente dall'intervento chirurgico | |

| Paziente moribondo con scarse possibilità di sopravvivenza e che viene sottoposto all'intervento come ultima possibilità | |

| Ogni intervento non dilazionabile e che pertanto non consente una completa valutazione del paziente e la correzione di ogni squilibrio. La lettera E viena aggiunta alla corrispettiva classe ASA |

DIMISSIONE DI PAZIENTI CHIRURGICI DALLA TERAPIA INTENSIVA

Per la dimissione dei pazienti in monitoraggio intensivo sarà opportuno adottare criteri di valutazione quanto più oggettivi possibile come si è cercato di fare per l'ammissione. Lo scopo è evidentemente quello di ridurre al minimo indispensabile la permanenza in una struttura che impegna risorse umane e tecniche del tutto particolari. Escludendo le classi III, IV, V ASA che obbligano comunque al monitoraggio intensivo ma sovente anche alla vera e propria rianimazione, si può notare come lo score finale sia prevalentemente dovuto ad eventi intra-operatori: perdite ematiche con o senza instabilità emodinamica, durata dell'intervento ed eventuale ipotermia.

E' pertanto evidente che il ristabilimento

di parametri biologici compatibili con quelli pre-operatori sarà

un valido criterio per restituire il paziente al reparto di provenienza

dove potrà essergli assicurata una degenza senza dubbio

più confortevole.

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIONE DI UN PAZIENTE CHIRURGICO IN TERAPIA INTENSIVA

| ASA (I II III IV V) + età | |

| Intervento di chirurgia maggiore | |

| Perdita ematica > 150 ml/ora | |

| Durata intervento | |

| Instabilità emodinamica o alter. ritmo cardiaco | |

| Temperatura corporea | |

| Insufficienza ventil. Postoperatoria | |

| Invio in terapia Intensiva | no | si |

| Durante il ricovero in UTI si sono verificate complicanze pericolose per la vita | no | si |

| Complicanze postoperatorie (in reparto di degenza) | no | si |

| respiratorie.................................................... | ||

| cardiocircol................................................... | ||

| renali............................................................ | ||

| epatiche........................................................ | ||

| legate all'intervento................................... | ||

| settiche......................................................... | ||

| Le complicanze in reparto di degenza hanno richiesto il ricovero in UTI | no | si |

| Le complicanze hanno prolungato il tempo di degenza oltre i valori medi per il tipo di interbento effettuato | no | si |

Bibliografia

1 Hatton F., et al. - INSERM. Epidemiological survey of anesthesia. Initial results. Ann. Fr. Ann. Fr. Anesth. Réanim. 2(5) : 331-86, 1983

2 London M.J., et al. - Intraoperative myocardial ischemia: localization by continuous 12 - lead electrocardiography. Anesthesiology. 1988 Aug; 69(2) : 232-41

3 Hollenberg M., et al. Therapeutic approaches to postoperative ischemia. The Study of Perioperative Ischemia Research Group. Am. J. Cardiol. 1994 Mar 10; 73(6) : 30B-33B

4 Mangano D.T.,et al. Perioperative myocardial ischemia in patients undergoing noncardiac surgery--I: Incidence and severity during the 4 day perioperative period. The Study of Perioperative Ischemia (SPI) Research Group. J. Am. Coll. Cardiol. 1991 Mar 15; 17(4):843-50

5 Mangano D.T., et al. Perioperative myocardial ischemia in patients undergoing non-cardiac surgery--II: Incidence and severity during the 1st week after surgery. The Study of Perioperative Ischemia (SPI) Research Group. J. Am. Coll. Cardiol. 1991 Mar 15;17(4) : 851-7

6 Christopherson R., et al. Perioperative morbidity in patients randomized to epidural or general anesthesia for lower extremity vascular surgery. Perioperative Ischemia Randomized Anesthesia Trial Study Group. Anesthesiology. 1993 Sep; 79(3) : 422-34

7 Recommendations for intensive care unit admission and discharge criteria. Task force on guidelines - Society of Critical Care Medicine. Critical Care Med. Vol. 16, No 8: 807-808.

8 American Society of Anesthesiologists. New classification of physical status. Anesthesiology 1963; 24 : 111

9 Frank S.M., et al. Unintentional hypothermia is associated with postoperative myocardial ischemia. The Perioperative Ischemia Randomized Anesthesia Trial Study Group. Anesthesiology. 1992 Aug; 77(2) : 252-7

10 Frank S.M., et al.; Epidural versus general anesthesia, ambient operating room temperature, and patient age as predictors of inadvertent hypothermia. Anesthesiology. 1992 Aug; 77(2) : 252-7