ISSN 1080-3521

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE - Italia -

Il giornale Italiano online di anestesia Vol 7 No 12 Dicembre 2002

Vincenzo Lanza, MDServizio di Anestesia e RianimazioneOspedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo, ItalyE-mail: lanza@mbox.unipa.it |

Keith J Ruskin, MDDepartment of Anesthesiology Yale University School of Medicine333 Cedar Street, New Haven, CT 06520 USAE-mail: ruskin@gasnet.med.yale.edu |

Copyright (C) 1997 Educational Synopses in Anesthesiology and Critical Care Medicine. All rights reserved. Questo rivista on-line può essere copiata e distribuita liberamente curando che venga distribuita integralmente, e che siano riportati fedelmente tutti gli autori ed il comitato editoriale. Informazioni sulla rivista sono riportate alla fine |

|

In questo numero:

ATTI CONGRESSUALI ONLINE XVII Congresso

Nazionale della Società Italiana di Terapia Intensiva S.I.T.I

dal corso "Tecniche di depurazione extra-renale continua in Terapia Intensiva"

2 Farmacocinetica della terapia di rimozione renale continua

_______________________________________________________

ATTI CONGRESSUALI ONLINE

XVII Congresso

Nazionale della Società Italiana di Terapia Intensiva S.I.T.I.

La redazione di Esia-Italia dedica

alcuni suoi numeri alla

presentazione online di una selezione degli atti del XVII Congresso Nazionale

SITI (Società Italiana di Terapia Intensiva), tenutosi nel Settembre 2003 a

Palermo.

Attraverso ESIA, i

presidenti, il comitato organizzatore e il comitato scientifico del congresso SITI hanno

deciso di offrire il materiale scientifico congressuale per la libera

consultazione online, certi di incontrare il bisogno di formazione e di

aggiornamento dei lettori: anestesisti-rianimatori, infermieri, chirurghi e altri

addetti ai lavori dell'area critica. La selezione degli articoli spazia tra le

diverse aree di interesse, valorizzando le competenze mediche e

infermieristiche delle tematiche trattate, a sottolineare che solo una crescita

culturale di tutto il gruppo di lavoro può garantire i migliori risultati di

cura sui pazienti critici.

Pertanto Esia-Italia, perseguendo le proprie finalità costitutive di strumento

elettronico di formazione scientifica e tecnica, si offre come canale di pubblicazione dei lavori

congressuali; in

ogni caso la redazione di Esia-Italia non si riterrà responsabile di errori o

di omissioni ravvisabili nei testi prodotti nè dell'eventuale impropria

utilizzazione delle tecniche descritte.

_______________________________________________________

Emodialisi ed Emofiltrazione

_______________________________________________________

Emodialisi - Emofiltrazione

N. Kaeffer, G. Oksendendler

Réanimation

Chirurgicale et Anesthésie; CHU de Rouen Cedex

L’insufficienza

renale acuta da danno tubulare è una complicazione frequente nei servizi di

terapia intensiva e di rianimazione. Essa può essere isolata o iscriversi nel

quadro di un danno multiviscerale. Un supporto per mezzo d’una epurazione

extrarenale deve essere assicurata per 2-3 settimane, nell’attesa di un

recupero soddisfacente della funzione renale. L’emodialisi intermittente è il

trattamento di riferimento in questo tipo d’affezione. Il suo uso, tuttavia, è

spesso difficile nei pazienti critici che presentano un’instabilità

emodinamica. Questi ultimi dieci anni hanno visto la nascita di nuove tecniche

di depurazione continua artero-venosa o veno-venosa fondate sul principio

dell’emofiltrazione associate o meno all’emodialisi. Per la loro facilità

d’impiego e la loro grande efficacia tendono a soppiantare l’emodialisi

intermittente in rianimazione chirurgica o polivalente.

1.1 Trasferimento per

diffusione

La

diffusione corrisponde al trasferimento di molecole per gradiente di

concentrazione attraverso una membrana semi-permeabile. Le molecole, come

l'urea, migrano dal compartimento ove la concentrazione è maggiore verso il

compartimento dove la concentrazione è meno elevata. La quantità del soluto

trasferita (Qd) dipende dal gradiente di concentrazione ma anche dalla

superficie della membrana e dal suo coefficiente di permeabilità (K).

L'equazione generale che descrive questo modo di trasferimento è la seguente:

Qd = K x S x Ci -

Co/Cuf

ove:

Ci

= concentrazione del soluto all'entrata dell'emodializzatore

Co

= concentrazione del soluto all'uscita dell'emodializzatore

Cuf

= concentrazione del soluto nel dialisato

Al

gradiente di concentrazione che regola tale modo di trasferimento s'oppongono

le resistenze riscontrate dal soluto durante il passaggio dal sangue verso il

dialisato. Queste resistenze dipendono essenzialmente dalle resistenze allo

scorrimento del sangue e del dialisato da una parte e dall'altra della membrana

e dalla resistenza della stessa membrana, determinata dallo spessore e dalle

sue proprietà fisico-chimiche. Le molecole, per le loro dimensioni si oppongono

ugualmente alla diffusione. Le piccole molecole (elettroliti, urea,

creatinina), quindi, diffondono più facilmente.

Questo

principio di diffusione è utilizzato nel corso dell'emodialisi e della dialisi

peritoneale.

1.2 Trasferimento per

convezione

La

convezione o ultrafiltrazione corrisponde al trasporto per gradiente di

pressione idrostatica. Le molecole sono trasferite dal settore in cui la

pressione è più elevata verso il settore ove la pressione è minore. Le molecole

trasferite per convezione sono accompagnate dal trasferimento del solvente

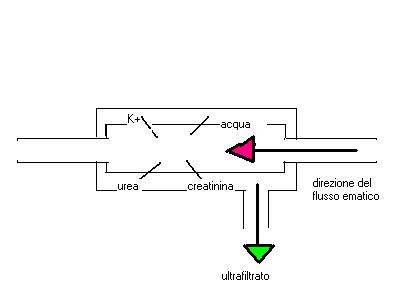

importante (fig. 1).

L'equazione generale che descrive questo modo di trasferimento è la

seguente:

Quf = CH2O x S x PTM

in

cui:

Quf

= quantità del soluto trasferita

CH2O

= coefficiente di permeabilità idraulica della membrana

S

= superficie della membrana

PTM

= pressione transmembrana

Il

gradiente di pressione transmembrana è un'elemento determinante del flusso

dell'ultrafiltrato. Dipende dalla pressione idrostatica dei compartimenti

ematici e di quello dell'ultrafiltrato oltre che della pressione oncotica del

sangue. E' il solo parametro che può essere modificato durante l'emofiltrazione per aumentare la

produzione dell'ultrafiltrato. Un aumento della pressione transmembranaria può

essere realizzata aumentando il flusso sanguigno con un aumento del gradiente

di pressione tra l'entrata e l'uscita del filtro e dunque un aumento della

pressione idrostatica. La riduzione della pressione oncotica plasmatica per

apporto di liquidi a monte del filtro (prediluizione) permette ugualmente di

aumentare il flusso dell'ultrafiltrato. Infine la diminuzione di pressione a

livello della camera di raccolta dell'ultrafiltrato aumenta il gradiente di

pressione idrostatica e facilita la produzione d'ultrafiltrato.

La

convezione è molto più efficace che la diffusione per l'epurazione di grosse

molecole (peptidi, mioglobina...). La proprietà delle membrane non permette

però né il passaggio di molecole di elevato peso molecolare come le proteine ne

quello degli elementi figurati del sangue.

2.1 I circuiti di emofiltrazione

o di emodialisi (fig.1)

Il

trattamento di riferimento dell'insufficienza renale acuta è rappresentato

dall'emodialisi intermittente. Da una dozzina d'anni questa tecnica tende ad

essere rimpiazzata nei servizi di rianimazione da tecniche di depurazione

extrarenale in continuo. Oltre la semplicità della messa in opera, queste nuove

tecniche assicurano un eccellente controllo del catabolismo azotato e

dell'equilibrio idroelettrolitico, con una grande stabilità emodinamica, anche

nelle situazioni precarie. Sono stati descritti diversi tipi di circuiti.

Differiscono per il modo di depurazione, convezione o diffusione, e per il

circuito sanguigno utilizzato, veno-venoso o artero-venoso.

L'emofiltrazione

artero-venosa continua (Continuous Arterio-Venous Hemofiltration: CAVH) è il

metodo d'emofiltrazione puro. Essa necessita di materiale ridotto. La pressione

arteriosa del paziente assicura la circolazione di sangue nell'emofiltro. Il

sangue proviene da un catetere inserito in un'arteria di grosso calibro che

assicura un flusso di 50-90 ml/min. Il sangue ritorna al malato attraverso un

catetere venoso. In queste condizioni, l'ultrafiltrato ottenuto è dell'ordine

di 400 ml/h e può assicurare una sostituzione del sistema renale totale. Il flusso

sanguigno del circuito in pratica, non è misurato. Solamente il flusso

dell'ultrafiltrato viene misurato. Una riduzione dell'ultrafiltrato può

corrispondere ad un abbassamento della pressione arteriosa del malato o ad una

trombosi parziale del circuito. L'ultrafiltrato raccolto in quantità importante

deve essere regolarmente compensato da un liquido di sostituzione.

La

"Slow Continuous Ultrafiltration" (SCUF) è un'emofilrazione pura

realizzata con un accesso artero-venoso. Il flusso d'ultrafiltrato è ridotto e

non necessita di compenso. Questa tecnica semplice nella realizzazione è

particolarmente interessante per combattere un'insufficienza cardiaca

congestizia resistente al trattamento usuale. Per contro, questa metodica non è

molto efficace in caso d'insufficienza renale severa.

L'emodialisi

artero-venosa continua (Continuous arterio-venous hemodialisys: CAVHD) è

derivata dalle tecniche precedenti per aggiunta di un liquido di dialisi

circolante nel compartimento di raccolta dell'ultrafiltrato. Il flusso del

dialisato è basso (0.5-4 l/h) e la circolazione del dialisato s'effettua per

controcorrente rispetto al compartimento sanguigno. Questo metodo associa

convezione e diffusione. La dialisi complementare è utile nei pazienti aventi un catabolismo intenso, e permette di

aumentare la depurazione di piccole molecole come l'urea.

Nell'uso,

le tecniche di emodialisi o di emofiltrazione artero-venose continue pongono il

problema dell'accesso vascolare arterioso di grosso calibro. Queste tecniche

hanno ugualmente l'inconveniente di non permettere il controllo del flusso

ematico e dunque del flusso dell'ultrafiltrato che ne deriva. L'introduzione

delle pompe vascolari nel circuito ha permesso di rimpiazzare i circuiti

artero-venosi con quelli veno-venosi. Così l'equivalente della CAVH è

l'emofiltrazione veno-venosa continua (Continuous vano-venous hemofiltration:

CVVH) e la CAVHD è comparabile alla "Continuous veno-venous

hemodialisys" (CVVHD).

2.2 I filtri

Esistono

due principali tipi di fibre, i filtri capillari e quelli a placche. I filtri

capillari sono composti da fibre cave all'interno delle quali circola il

sangue. L'ultrafiltrato è prodotto nei capillari e circola tra le fibre. Nei

filtri a placche, il sangue circola a contatto d'una membrana piatta semipermeabile. In rapporto agli

emofiltri tradizionali, questi nuovi filtri hanno proprietà reologiche

superiori e un volume sanguigno interno minore (40-75 ml). Le membrane possono

essere d'origine naturale (cellulosa) o sintetiche (polisulfone, pliamide, poliacrilonitrile).

Se le fibre sintetiche hanno l'inconveniente di essere più fragili, esse hanno

il vantaggio d'avere un coefficiente di permeabilità elevato e una migliore

biocompatibilità.

2.3 Gli accessi vascolari

Le

differenti tecniche d'emodialisi o d'emofiltrazione necessitano di due vie

vascolari. I cateteri utilizzati sono di grosso calibro (da 7 a 9 F). Quando il

circuito è di tipo veno-venoso, può essere utilizzato un catetere unico a due

vie. Questo deve essere inserito in una vena di grosso calibro perchè la pompa

possa aspirare il sangue secondo il

flusso fissato, senza difficoltà. Per limitare il rischio di ricircolazione tra

la via arteriosa e la via venosa, gli orifizi interni delle due vie del catetere

devono essere distanti da 8 a 10 cm. Inoltre, la via arteriosa deve avere molti

fori per evitare che la vena si collabisca durante il funzionamento della

pompa. I grossi tronchi venosi, femorale, succlavia e giugulare interno

permettono il posizionamento di tali cateteri.

Quando

la tecnica scelta è di tipo artero-venosa, l'arteria scelta deve essere di buon

calibro per assicurare un flusso sanguigno nel circuito. L'arteria abitualmente

utilizzata è l'arteria femorale. E' un'accesso facile ma esiste un rischio di

trombosi non trascurabile, imponendo la prudenza in un paziente ateromatoso.

Gli accessi arteriosi espongono ugualmente a un rischio emorragico in

particolar modo alla rimozione del catetere. La rimozione del catetere impone

dunque una compressione prolungata e questo in assenza di anticoagulazione.

2.4 Anticoagulazione del circuito

La

circolazione extra-corporea, mettendo in contatto il sangue e dei materiali

esogeni determina l'attivazione della coagulazione, favorendo la trombosi

dell'emofiltro e del circuito. Questa trombosi riduce l'efficacia

dell'emofiltro e può condurre ad una perdita sanguigna in caso di trombosi

brutale dell'insieme del circuito impedendo la restituzione del sangue. Un

trattamento anticoagulante è dunque necessario per garantire l'efficacia

dell'epurazione e prolungare la durata d'utilizzazione del filtro. Questo

impone una stretta sorveglianza dell'anticoagulazione tenuto conto dell'elevato

rischio emorragico nel malato a rischio, politraumatizzato o operato di

recente. L'eparina è l'agente più comunemente utilizzato. Dopo somministrazione

d'una dose di carico, l'eparina viene somministrata in continuo tramite una

siringa elettrica a monte del circuito d'emofiltrazione. L'eliminazione

dell'eparina per emofiltrazione è modesta e la maggior parte della dose somministrata

si ritrova a livello della linea venosa.

Per

migliorare l'efficacia antitrombotica dell'eparina, è importante realizzare

l'impregnazione iniziale del circuito con una grande quantità d'eparina per

ottenere una saturazione della membrana dell'emofiltro prima dell'inizio

dell'emofiltrazione. Il principale inconveniente dell'eparina è la comparsa di

complicazioni emorragiche valutate al 30%. Esistono anche altre tecniche

d'anticoagulazione. Le eparine di basso peso molecolare, l'eparinizzazione regionale

con antagonismo ad opera della protamina, la prostaciclina, il citrato di

sodio, il gabexata mesilato (inibitore degli enzimi della coagulazione sono

alternative utilizzabili. Può anche essere attuabile l'assenza di

anticoagulazione, con pulizia regolare del circuito con soluzione fisiologica.

I protocolli d'uso sono riassunti nella tavola seguente. Gli schemi

d'anticoagulazione sono identici sia che si tratti d'emofiltrazione che di

dialisi.

La

coagulazione a livello del circuito è dipendente anche dalla tecnica

d'emofiltrazione. Così, una pressione transmembranaria elevata con una

produzione importante d'ultrafiltrato determina un'emoconcentrazione nel filtro

e favorisce la trombosi. Bassi flussi

sanguigni, senza eccessi di pressione transmembranaria, favoriscono alla stesso

modo trombosi localizzate che si

possono estendere rapidamente a tutto il filtro.

La

prediluizione, con somministrazione del liquido di sostituzione a monte del

filtro, riduce il bisogno di anticoagulazione. La diluizione così indotta

migliora le condizioni reologiche nel filtro e riduce la concentrazione dei

fattori di coagulazione a livello del filtro.

Il

controllo dell'anticoagulazione è clinico e biologico. Il rischio trombotico

viene valutato con l'osservazione del circuito alla ricerca della

sedimentazione delle cellule sanguigne. Una riduzione dell'ultrafiltrato è un

buon criterio di diminuizione di permeabilità della membrana. Il rischio

emorragico viene sorvegliato con la realizzazione pluriquotidiana del tempo di

cefalina attivato e dalla misura giornaliera del tasso piastrinico e

dell'attività anti-Xa se vengono utilizzate eparine a basso peso molecolare.

2.5 Sostituzione dei liquidi ultrafiltrati

Esistono

numerose soluzioni di restituzione la cui composizione ionica è simile a quella

del plasma. Queste soluzioni sono leggermente arricchite in sodio, mentre le

concentrazioni di potassio, calcio, fosforo e magnesio sono lievemente

inferiori a quelle del plasma. L'elettroneutralità della soluzione è assicurata

dall'aggiunta di lattato, bicarbonato o di acetato.

La

restituzione del liquido può avvenire a qualunque sito del circuito. Può essere

interessante realizzare una prediluizione somministrando il liquido di

restituzione a monte del filtro. La prediluizione, oltre al vantaggio in

termini di anticoagulazione, tende ad aumentare il flusso d'ultrafiltrazione

riducendo la pressione oncotica legata principalmente alle proteine

plasmatiche, principale fattore che si oppone all'ultrafiltrazione. Questa

tecnica è interessante soprattutto in emofiltrazione pura. Una dialisi

associata, in effetti, sarebbe meno efficace per la diluizione del plasma. La

restituzione a valle del circuito o post-diluizione riduce l'emoconcentrazione

e partecipa alla prevenzione della trombosi del circuito venoso.

L'emofiltrazione

o l'emodiafiltrazione determina la mobilizzazione di volumi idrici importanti

nelle 24 ore. La restituzione effettuata in continuo deve essere aggiustata

ogni ora. Nelle prime ore d'emofiltrazione, una compensazione anticipata è

utile tenuto conto dell'entità dei volumi scambiati.

I

volumi di restituzione sono determinati in funzione dello stato d'idratazione

del paziente e di altri apporti liquidi giornalieri: nutrizione, farmaci o

riempimento vascolare.

2.6 Liquido di dialisi

Quando

si associa un'emodialisi ad un'emofiltrazione, si somministra un liquido di

dialisi controcorrente nel compartimento di raccolta dell'ultrafiltrato. La

composizione può essere determinata in funzione degli obiettivi terapeutici. In

pratica, si tratta degli stessi soluti usati per la restituzione. E'

indispensabile che il liquido di dialisi sia sterile poichè circola a contatto

della membrana d'emofiltrazione semi-permeabile.

3.

Risultati

3.1 Clearance

Le

clearance delle piccole molecole sono maggiori in dialisi intermittente

convenzionale che in emofiltrazione continua. La drastica riduzione della

creatinina osservata in emodialisi intermittente si verifica soprattutto a

spese del settore vascolare. Un aumento rapido della creatininemia si osserva

nelle ore che seguono per riequilibrio delle concentrazioni con il settore

intracellulare. L'emo(dia)filtrazione continua, malgrado delle clearance

inferiori, permette scambi continui con i differenti compartimenti

dell'organismo. In totale, se le tecniche d'epurazione intermittente e continua

sono confrontate per la durata di una settimana, l'emo(dia)filtrazione si

rivela la più efficace per la rimozione delle piccole molecole. Tuttavia,

quando la messa in opera dell'emofiltrazione è tardiva in rapporto

all'evoluzione dell'insufficienza renale (uremia = 40-50 mmol/l),

l'utilizzazione dell'emofiltrazione continua da sola è insufficiente imponendo

il ricorso all'emodiafiltrazione.

3.2 Scambi acido-base e idroelettrolitici

Nei

pazienti in insufficienza renale acuta si osserva frequentemente un

sovraccarico idrosodico. Questa è tanto più evidente nei malati di

rianimazione, oligo-anurici, che hanno spesso apporti idrici inadatti e troppo

importanti ma inevitabili per via dei trattamenti medicamentosi. Durante una

dialisi convenzionale si può realizzare una sottrazione d'ultrafiltrato. Questa

si rivela difficile in pratica per la scarsa tolleranza emodinamica di questi

malati. Grandi volumi di liquidi vengono sottratti in un breve periodo nel settore vascolare mentre i trasferimenti

tra il settore interstiziale e quello vascolare s'effettuano meno rapidamente,

creando un'ipovolemia relativa. In emofiltrazione continua, l'ultrafiltrato

viene eliminato più lentamente permettendo l'equilibrio idrico tra i diversi

settori contemporaneamente.

I

disordini elettrolitici sono controllati efficacemente dalla sola

emofiltrazione. L'iperkaliemia è tuttavia corretta meno velocemente in

emofiltrazione che in emodialisi, giustificando il ricorso

all'emodiafiltrazione.

L'ultrafiltrazione

s'accompagna a perdite obbligatorie di calcio, magnesio e fosforo che devono

essere compensate. L'emodiafiltrazione continua corregge efficacemente

l'acidosi metabolica. Benché l'ultrafiltrato conduce alla perdita di ioni H+

e HCO3-, l'apporto di ioni bicarbonato è assicurato dal

tampone utilizzato. Questa tecnica ha il vantaggio di correggere

progressivamente l'acidosi metabolica evitando un apporto brutale di

bicarbonati di cui è stato descritto l'effetto negativo. E' preferibile che il

tampone del liquido di sostituzione sia il bicarbonato, mentre l'acetato o il

lattato rischiano di provocare un'iperlattatemia tanto più grave in quanto

esiste uno stato di shock o un'insufficienza epatocellulare.

3.3 Farmacocinetica dei

medicamenti

Numerosi

farmaci utilizzati in rianimazione hanno un'eliminazione renale. In caso

d'insufficienza renale acuta e di emodialisi intermittente, la loro posologia è

adattata in funzione dell'impatto dell'emodialisi sulla loro eliminazione

secondo regole ben definite. Questi adattamenti di posologia sono difficilmente

applicabili all'emodiafiltrazione continua,

essendo le clearance dei farmaci diverse a seconda delle tecniche depurative

utilizzate. Gli adattamenti del trattamento s'effettuano in funzione

dell'effetto ricercato stimato clinicamente, o, se possibile, con il dosaggio

sierico. Sembra opportuno utilizzare filtri per i quali la filtrazione dei

farmaci è meglio conosciuta.

3.4 Tolleranza emodinamica

E'

attualmente ammesso che la tolleranza emodinamica dell'emodiafiltrazione

continua è superiore a quella dell'emodialisi intermittente. Gli effetti

emodinamici dell'emodialisi intermittente sono il risultato di diversi

meccanismi. Esiste una riduzione della volemia efficace legata

all'ultrafiltrazione rapida, un'attivazione del complemento sulle membrane, con

liberazione d'interleuchina-1 responsabile d'una ipertensione arteriosa

polmonare e d'una ipotensione sistemica. Una correzione troppo rapida

dell'acidosi metabolica può essere responsabile d'una venodilatazione per

l'ipercapnia indotta. La migliore tolleranza dell'emofiltrazione continua riposa

sulle meno brusche variazioni osmotiche e idriche con una maggiore efficacia

nell'epurazione delle molecole vasoattive di peso molecolare elevate.

3.5 Assistenza nutrizionale

L'insufficienza

renale acuta quando è associata ad una defaillance multiviscerale s'accompagna

ad un ipercatabolismo intenso. La tendenza attuale consiste nel compensare le

perdite caloriche-azotate, secondo le regole applicate ai malati in

rianimazione non dialisati, controllando l'equilibrio idroelettrolitico e i

cataboliti azotati con l'emodiafiltrazione.

Il

ricorso alla nutrizione parenterale deve tenere conto di qualche particolarità

propria dell'emofiltrazione. L'eliminazione di glucosio è costante e

proporzionale al flusso dell'ultrafiltrato. L'impiego di soluti di dialisi arricchiti

in glucosio s'accompagna ad un'estrazione di glucosio dell'ordine del 60% che

si dovrà conteggiare negli apporti nutritivi. I lipidi non sono ultrafiltrati.

Le emulsioni lipidiche sono accusate di ridurre l'ultrafiltrazione e di

favorire la trombosi del filtro. Gli aminoacidi sono parzialmente eliminati

dall'emo(dia)filtrazione. Le perdite rappresentano circa il 10% degli apporti

ma variano da un aminoacido ad un altro.

4.1 Controllo termico

Come

tutte le tecniche di circolazione extra-corporea, l'epurazione extrarenale

qualunque sia la tecnica utilizzata è responsabile di un'importante dispersione

termica con abbassamento importante della temperatura del paziente. Il

controllo dell'ipotermia può essere difficile e necessita l'uso di diverse

tecniche di riscaldamento (materassi riscaldanti, riscaldamento del dialisato e

dei liquidi di sostituzione, isolamento del circuito) al fine di mantenere la

temperatura superiore a 35.5°C.

4.2 Rischio infettivi

Esso

è importante e legato, nelle tecniche di circolazione extra-corporee continue

all'incannulamento vascolare prolungato e alle numerose manipolazioni

necessarie dei liquidi di dialisi e di sostituzione. Tutti gli interventi sul

circuito devono dunque essere realizzati con una grande attenzione all'asepsi.

Il rischio infettivo giustifica la realizzazione quotidiana d'una emocoltura

sulla linea venosa del circuito.

L'emofiltrazione

continua viene attualmente studiata nel trattamento dello shock settico. Si è osservato

un effetto emodinamico positivo, ma il beneficio in termini d mortalità non è

stata provata. La sua efficacia potrebbe essere legata alla filtrazione delle

citochine circolanti o all'adsorbimento del LPS sulle membrane filtranti.

Conclusioni

Il

trattamento dell'insufficienza renale acuta in rianimazione con

l'emofiltrazione o l'emodiafiltrazione continua ben s'adatta alle esigenze

terapeutiche del malato di rianimazione, così come dimostra l'affermazione di

queste tecniche a danno dell'emodialisi intermittente convenzionale.

L'emofiltrazione permette un controllo efficace delle turbe idroelettrolitiche

e acido-base oltre che una rimozione efficace delle scorie azotate. La sua

buona tolleranza emodinamica permette di proporre questa metodica di depurazione

a pazienti fragili con defaillance multiviscerale. Essa presenta tuttavia degli

inconvenienti non trascurabili rappresentati dal rischio infettivo ed

emorragico legato all'anticoagulazione. La messa in opera di questa tecnica

implica un costo superiore all'emodialisi convenzionale in ragione del carico

d'assistenza supplementare. Il miglioramento della prognosi renale e vitale dei

pazienti che sembra profilarsi attualmente giustifica il suo impiego. Se

l'insufficienza renale acuta è l'indicazione preferenziale di questa tecnica,

nuove indicazioni tra le quali lo shock

settico e la defaillance multiviscerale sono in corso di valutazione.

1. Bellomo R. Recent

advances in acute renal replacement therapy. In: Vincent JL, ed. Yearbook of

intensive care and emergency medecine. Berlin: Springer Verlag, 1993:311 -19.

2. Grootendorst AF, van

Bommel EFH. Continuous hemofiltration as adjunctive therapy in septic shock and

MOF: fact or fiction?. In: Vincent JL, ed. Yearbook of intensive care and emergency medecine.

Berlin: Springer Verlag, 1993:320-26.

3. Jumbo P, Ichai C,

Grimaud D. L’hemofiltration continue: une methode adaptee au treatment de

l’insuffisance renale aigue en reanimation. In:

Dartayet B ed. Communications

scientifiques MAPAR 1993. Paris: MAPAR Editions, 1993: 677-710.

4. Journeys D.

Hemofiltration continue. Paris: Elsevier,1993:227.

5. Lazarus JM, Hakim RM. Medical aspects of hemodialysis. In: Brenner BM, Rector FC, eds. The kidney, volume ll. Philadelphia: WB Saunders Company, 1991 :2223-98.