________________________________________________________________

__________________________________________________________________

In questa sezione di ESIA-

Italia curata dal dott. A.PIGNATARO

sarà ospitata la descrizione ed il relativo commento di

un caso di intossicazione acuta.

INTOSSICAZIONE

ACUTA DA CLORALOSIO: IMPIEGO DELL'EMOFILTRAZIONE ARTERO-VENOSA

CONTINUA (CAVH) NELLA RIMOZIONE DEL TOSSICO

Lanza V., Pignataro A., De Michele P., Baldi M.L.*, Locatelli C.°

Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Buccheri La Ferla, Fatebenefratelli, Palermo, Italy

* Servizio di Medicina Legale e Tossicologia, Policlinico S. Matteo I.R.C.S.S., Pavia, Italy

° Centro Nazionale di Informazione

Tossicologica, Fondazione Clinica del Lavoro I.R.C.S.S. Pavia,

Italy

Introduzione

Il cloralosio, sostanza ottenuta

dalla combinazione di una molecola di cloralio e di una di glucosio,

viene impiegato come rodendicida organico di sintesi, ed è

commercializzato in Italia in apposite esche ed in polvere. Un

altro derivato del cloralio, l'idrato di cloralio, viene impiegato

diffusamente nei paesi anglosassoni come sedativo-ipnotico non-barbiturico

per l'induzione dell'anestesia gemerale. L'assunzione di grosse

quantità di derivati del cloralio, per lo più volontaria,

è causa di gravi intossicazioni con effetti depressivi

sul SNC (corteccia e sostanza reticolare), sull'apparato respiratorio

e su quello cardiovascolare. In massive overdoses l'idrato di

cloralio presenta un' emivita prolungata da 8 a 35 ore e la depurazione

extra-corporea mediante emodialisi può essere efficace

nel rimuovere fino al 34% dei depositi corporei (1). Nel caso

clinico qui descritto, un'intossicazione acuta di cloralosio è

stata trattata con l'emofiltrazione artero-venosa continua (CAVH)

della durata di 2 giorni.

Caso clinico

Nel giugno 1994, una giovane donna di 23 anni veniva accompagnata dai familiari al Pronto Soccorso dell'Ospedale priva di coscienza, in preda a crisi convulsive e difficoltà respiratoria. All'esame neurologico, la donna presentava un Glasgow Coma Score pari a 7, non rispondeva allo stimolo verbale, e manifestava mioclonie e crisi convulsive alla minima stimolazione. La paziente era cianotica, con fasi d'apnea consecutive agli episodi convulsivi; scialorrea e broncorrea complicavano il quadro respiratorio. La determinazione dei gas del sangue rivelava una grave ipossiemia (pO2 48 mmHg), ipercapnia (pCO2 50 mmHg) ed acidosi respiratoria. La pressione arteriosa era di 90/50 mmHg e l'ECG mostrava una tachicardia sinusale (130 battiti/min) interrotta da frequenti extrasistoli sopraventicolari. Lo stato neurologico e le condizioni ventilatorie motivavano l'intubazione endotracheale e la ventilazione meccanica a pressione positiva ad elevata FiO2. Le mioclonie e le crisi convulsive imponevano boli ripetuti di diazepam e di propofol. Il racconto dei familiari della donna svelava l'assunzione volontaria, in epoca imprecisata, del contenuto di una bustina (3,3 g) di un ratticida (Murex), a base di polvere di cloralosio al 62,5%. La donna, in preda ad una grave sindrome depressiva per la morte recente del marito, era al terzo tentativo di suicidio. La pz. veniva quindi sottoposta al lavaggio gastrico, con sospensione di carbone attivato, e alla catarsi salina. La persistenza del quadro neurologico, emodinamico e respiratorio motivavano il trasferimento della pz. in terapia intensiva dove veniva proseguita la ventilazione meccanica a pressione positiva ed instaurata una terapia infusionale con cristalloidi previo incannulamento di una vena centrale. Il susseguirsi degli episodi convulsivi imponeva dosi subentranti di diazepam , ma soltanto l'impiego di propofol in infusione continua (200 mg/h) permetteva il controllo dello stato convulsivo. Il perpetuarsi dello stato ipotensivo (PAO 90/60 mmHg) richiedeva il riempimento vascolare con gelatina (Emagel 1000 ml) e l'uso di un inotropo (dobutamina 5 mcg/kg/min). Il grave quadro clinico, la quantità di cloralosio ingerita superiore alla dose minima letale per un adulto (2), e le caratteristiche farmaco e tossicocinetiche del tossico, motivavano il ricorso alle tecniche di depurazione extra-renale. La scelta dell'emofiltrazione artero-venosa continua (CAVH) era motivata dalle precarie condizioni emodinamiche della pz. che non avrebbero consentito l'impiego delle tecniche depurative tradizionali (emodialisi) e dalla relativa semplicità d'uso della tecnica che ne permetteva l'applicazione immediata al letto della pz. Il Kit di emofiltrazione utilzzato, (GAMBRO AV 66), consisteva di un filtro a fibre cave, di una cannula arteriosa, di una venosa di un circuito arterioso e di uno venoso.

| Fig.1. Kit per emofiltrazione continua arterovenosa (CAVH). Click sulla figura per avere una spiegazione dettagliata.(poi click sul pulsante BACK per tornare al testo) |

Il sistema veniva assemblato previo incannulamento dei vasi femorali. Il liquido di emofiltrazione a composizione elettrolitica nota, regolato da una pompa volumetrica peristaltica (Abbott), era infuso con il metodo pre-diluzionale (pre-filtro). Una seconda pompa garantiva la produzione oraria d'ultrafiltrato voluta. L'anticoagulazione del sistema era ottenuta con l'infusione di eparina (500 UI/h all'inizio, poi secondo i valori del PTT) tramite pompa-siringa. La quantità di ultrafiltrato nelle 24 ore (500 ml/h) è stata di 12 litri. La sospensione della sedazione continua dopo circa 30 ore dall'inizio della CAVH ha permesso la ripresa della coscienza con completa risoluzione dello stato convulsivo, mentre l'interruzione dell'emofiltrazione avveniva dopo circa 48 ore. Il recupero dell'attività respiratoria spontanea della pz. ne permetteva l'estubazione , mentre la dimissione avveniva dopo 5 giorni dal ricovero senza reliquati neurologici in ottime condizioni generali.

Campioni di sangue e di ultrafiltrato,

basali, dopo 2, 8, 14 e 21 ore dall'inizio dell'emofiltrazione,

sono stati prelevati per la determinazione dei livelli di cloralosio.

Non è stato effettuato alcun prelievo dell'urina prodotta.

Non è stato possibile, inoltre, collezionare il materiale

raccolto dalla gastrolusi.

Risultati

I livelli di cloralosio nel plasma e nel filtrato sono riportati in tabella 1 :

| Tab.1.Livelli di cloralosio | ||

| plasma (mcg/ml) | filtrato (mcg/ml) | |

| 0 | 12 | 0 |

| 2 | 8 | 2,5 |

| 8 | 1 | 0,5 |

| 14 | 0,1 | 0,1 |

| 21 | 0 | 0 |

Il tricloroetanolo e l'acido tricloroacetico,

metaboliti del cloralosio e ritenuti responsabili degli effetti

tossici del cloralio e dei suoi derivati, non sono stati riscontrati

nei liquidi in esame.

Discussione

Le tecniche di rimozione extracorporea differiscono grandemente nella capacità di allontanamento di una sostanza. Il principio fisico dell'emofiltrazione, la convezione, determina lo spostamento di un fluido e dei soluti in esso contenuti attraverso una membrana semi-permeabile, secondo un gradiente di concentrazione (processo simile alla filtrazione glomerulare). Il trasporto per convezione è in grado di rimuovere molecole di dimensioni maggiori di quanto non sia possibile con la diffusione sfruttata durante emodialisi, e questo potrebbe giustificare l'impiego clinico dell'emofiltrazione nell'allontanamento delle sostanze tossiche. Le metodiche emofiltrative continue artero-venose (CAVH) e veno-venose (CVVH), così come l'emodiafiltrazione artero-venosa continua (CAVD-H), impiegate già in rianimazione nei pazienti critici per correggere alterazioni idroelettrolitiche, insufficienze cardiache congestizie e sindromi d'insufficienza multipla d'organo, possono presentare alcuni vantaggi nel trattamento delle intossicazioni acute. La rimozione continua giornaliera di 15-20 e più litri di filtrato permette la clearance di grandi quantità di soluti. Inoltre, la continuità della metodica può controbilanciare gli effetti rebound che si verificano comunemente con le tecniche intermittenti di emodialisi o di emoperfusione. Le indicazioni alle tecniche continue potrebbero essere estese a quelle sostanze ritenute dializzabili ma dotate di alto volume di distribuzione e pertanto non aggredibili con le metodiche extra-renali intermittenti.

Nel caso qui riportato la scomparsa

del cloralosio dal sangue ha seguito una retta di decadimento

con un slope di -0.55 ed una costante di tempo di -1,83. La completa

scomparsa dal siero si è ottenuta dopo 20 ore dall'inizio

della CAVH. I valori di cloralosio nell'ultrafiltrato hanno mostrato,

che con una velocità di estrazione di 500ml/hr è

stato possibile estrarre 1.25 mg/hr quando la concentrazione sierica

era di 8 mcg/ml, 0.25 mg/hr con una concentrazione sierica di

1mcg/ml e di 0.05mg/hr con una concentrazione sierica di 0.1 mcg/ml.

Questo testimonia una capacità depurativa interessante

della CAVH nei confronti del cloralosio. I "classici"

metaboliti del cloralosio, il tricloroetanolo e l'acido tricloroacetico,

ritenuti responsabili degli effetti tossici del cloralio e dei

suoi derivati, non sono risultati presenti nei liquidi in esame:

questo mancato ritrovamento potrebbe aprire un nuovo aspetto della

tossicocinetica di queste sostanze.

Conclusione

Sebbene i presupposti teorici siano interessanti nel prospettare le tecniche di emofiltrazione continua come strumenti depurativi efficaci nell'allontanamento di un tossico, le applicazioni cliniche delle depurazioni continue sono pochissime e richiedono chiare dimostrazioni di validità nelle intossicazioni acute. Tutti gli studi sinora condotti sulla rimozione di sostanze con le tecniche extracorporee continue riguardano agenti terapeutici (4).

La nostra esperienza con la CAVH sembra

offrire una valida alternativa alle tecniche "tradizionali"

sia in termini di efficacia che in termini di costo/beneficio

e potrebbe contribuire, pertanto, ad un maggiore interesse nei

confronti di tali metodiche in ambito tossicologico.

Bibliografia

1. Hoffman R.S, Goldfrank L.R. Critical Care Toxicology. Churchill Livingstone, 1991 pag. 79

2. Bozza Marrubini M., Ghezzi Laurenzi R., Uccelli P. Intossicazioni Acute. OEMF 2a Edizione, 1989 pag. 308-310

3. Stalker N.E., Gambertoglio J.G., Fukumitsu C.J., Naughton J.L., Benet L.Z. Acute massive Chloral hydrate intoxication treated with hemodialysis: a clinical pharmacokinetic analysis. The Journal of Clinical Pharmacology 136-142, February-March, 1978

4. Golper T.A., Bennet W.M. Drug removal

by continuous arterovenous haemofiltration. Medical Toxicology

3: 341-349 (1988)

____________________________________________________________

4 MANUALI DI ANESTESIA:Anestesia

in Ortopedia (2a parte)

___________________________________________________________________________

Questa rubrica, curata dal dott. Lelio Guglielmo, presenta i protocolli anestesiologici adottati ,nelle varie specialità chirurgiche , dal Servizio di Anestesia e Rianimazione dell' Ospedale Buccheri La Ferla. Questi manuali che sono il frutto di studi e dell'esperienza di oltre 15 anni di attività anestesiologica non pretendono ovviamente di avere un carattere "universale" . E' evidente altresì che l'applicazione delle procedure descritte va valutata criticamente in relazione al proprio ambiente di lavoro. La parte riguardante le considerazioni chirurgiche è stata realizzata in collaborazione con i chirurghi delle varie specialità, operanti nel nostro ospedale.

Qualsiasi commento o critica è

bene accetta e deve essere inviata a leliobuc@mbox.vol.it. oppure

alla redazione LANZA@mbox.unipa.it

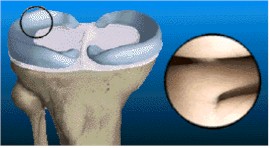

| PROTESI DI GINOCCHIO | |

|

Le osteoartriti sono le indicazioni più comuni per questo intervento. Nel caso di pazienti affetti da artrite reumatoide valgono le stesse considerazioni già viste nei pazienti sottoposti a protesi di anca. (Esia-ottobre 96.) | |

Considerazioni chirurgiche

In questa procedura, attraverso l'artrotomia del ginocchio, viene inserita una protesi di parti metalliche e plastiche al posto delle superfici articolari del ginocchio che vengono resecate. Attraverso una incisione verticale vengono esposte il femore, la patella e la tibia. Le estreme parti distale del femore e prossimale della tibia vengono resecate con una sega. Dopo preparazione e appropriato allineamento dei segmenti ossei le parti della protesi vengono inserite nella estremità distale del femore e prossimale della tibia. Esse possono essere cementate o meno. La patella viene riallineata. Alla fine vengono posizionati i drenaggi e suturati i tessuti sottocutanei e cutanei.

Usuale diagnosi preop.: Artrite e artrosi del ginocchio;

SOMMARIO DELLE PROCEDURE

Posizione supina

Incisione anteriore, verticale

Consideraz.speciali Tourniquet (viene posizionato ma non utilizzato). Alla fine dell'intervento viene collegato ai drenaggi il dispositivo SOLCOTRANS per il recupero del sangue drenato

Antibiotici Ceftriaxone 2gr.

T.chirurgico 2-3 h.

Perdite ematiche 300-750ml

Mortalità minima

Morbidità Trombosi venosa profonda:

-senza profilassi: 50-75%

-con eparina :10-20%

Sublussazione di patella: 30%

Infezione della ferita: 5%

Embolia polmonare: 1-7%

Revisione dell'intervento (dopo 10a.:5%)

Lesione N.peroneale: 1-5%

Ematoma: 1%

Scala dolore 8-9

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DEI PAZIENTI

Età: >60a.

Incidenza 10.000/a. in Italia

Eziologia Artrosi

Artrite con varismo o valgismo

Artropatia emofilica

Considerazioni anestesiologiche

PREOPERATORIO

Per quanto riguarda la valutazione preoperatoria dei sistemi respiratorio, cardiovascolare, renale etc. consultare la sezione riguardante il preoperatorio dei pazienti sottoposti ad endoprotesi d'anca (Esia-ottobre 96.)

Premedicazione della veglia: trattandosi spesso di pazienti non molto anziani (50-60a.) può essere utile somministrare 1-2 mg di Lorazepam la sera e la mattina dell'intervento.

INTRAOPERATORIO

Premedicazione: Standard

Emodiluizione : Secondo protocollo. Molti pazienti effettuano una donazione prima

dell'intervento

Dobutamina : Iniziare l'infusione continua, nei pz più a rischio, dopo la

premedicazione

Anestesia : AP o AS a seconda delle condizioni anatomiche del rachide.

Normalmente si utilizza una dose di 12-15mg di Marcaina 1%iperbarica

associata a 0.3 ml di adrenalina (vol.tot.di 1.5-1.8ml).

E' adeguata una estensione dell'anestesia tra T12 e S5.

Cateteri venosi : 1 venflon grigio 16g , 1 venflon rosa 20g (per la dobutamina).

Perdite ematiche: Verifcare l'Hb durante l'intervento e nel post-operatorio

Monitoraggio : ECG, SaO2, tcPO2-PCO2, pa cruenta, diuresi oraria

Sedazione : Diprivan 7-15 ml/hr

Complicanze: Trauma dell' a.tibiale posteriore

Paralisi postoperatoria del territorio del N.peroneale

POSTOPERATORIO

Complicanze: Emorragia dall'a.tibiale posteriore

Paralisi n.peroneale

Analgesia postop: Infusione peridurale continua con Marc.0.3% a 6-9ml/hr oppure

Infusione femorale continua (se AS) con Marc.0.3% a 6ml/hr

+ Diclofenac 75mg.x 2 IM. Il blocco femorale viene praticato subito dopo

l'arrivo del paziente in Sala Risveglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni sulla rivista

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE-Italia-

Educational Synopses in Anesthesia and Critical Care Medicine-Italia costituisce la parte Italiana della versione Americana, pubblicata su Internet da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia alla Università di Yale. I lavori saranno accettati sia in lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua Italiana un corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione,qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo.A cura della redazione sarà inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti inviati in lingua Inglese.La rivista sarà inviata gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta

inviando il seguente messaggio "Desidero ricevere ESIA versione italiana" indirizzato a LANZA@MBOX.UNIPA.IT

La rivista pubblica rewiews e lavori originali compiuti nei campi dell'anestesia e della medicina critica. I lavori originali riguardano ricerche cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici. Le reviews includono argomenti per l' Educazione Medica Continua (EMC), articoli di revisione generale o riguardanti le attrezzature tecniche. ESIA pubblica le lettere all'Editore contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed anche brevi comunicazioni.La guida per gli autori può essere consultata collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo:

http://mbox.unipa.it/~lanza

utilizzando la sezione riservata ad ESIA-Italia

Oppure può essere richiesta inviando un messaggio a

lanza@mbox.unipa.it

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY

and

CRITICAL CARE MEDICINE Sezione Italiana

E' anche ottenibile attraverso World-Wide Web WWW: L' URL per questo numero di ESIA è:

http://mbox.unipa.it/~lanza/esiait/esit9611.txt

Il nome della rivista è

esitaamm, dove aa è l'anno ed mm il mese

(per esempio questo numero è esit9611.txt)

LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA

DIRETTORE

Vincenzo LANZA

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

Palermo LANZA@MBOX.UNIPA.IT

Terapia Intensiva

Antonio Braschi

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1

Policlinico S. Matteo - IRCCS Pavia

Anestesia Cadiovascolare

Riccardo Campodonico

Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiochirurgica

Azienda Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it

Anestesia e malattie epatiche

Andrea De Gasperi

Gruppo trapianti epatici / CCM

Ospedale Niguarda - Milano

Medicina critica e dell'emergenza

Antonio Gullo

Professore di Terapia Intensiva

Direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva-Università di Trieste

Anestesia ed informatica

Vincenzo Lanza

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

Palermo

Tosssicologia

Carlo Locatelli

Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro antiveleni di Pavia

Fondazione Scientifica

"Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione"

Pavia

Terapia Antalgica e Cure Palliative

Sebastiano Mercadante

Aiuto del Servizio d'Anestesia e Rianimazione

Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

Palermo