|

_______________________________________________________

MONITORAGGIO

CLINICO E BIOLOGICO DEL SANGUINAMENTO

_______________________________________________________

C. M. Samama - L'importanza del monitoraggio clinico dell'emostasi in sala operatoria è supportato

da un'anamnesi e da un esame clinico dettagliati

- L'identificazione di sanguinamento a nappo, microvascolare, deve essere completata

dalla ricerca di segni clinici pre-trattamento, come il sanguinamento del sito di venipuntura o

intorno alla sonda d'intubazione

- L'ipopiastrinemia è il solo test rapidamente disponibile - Il tempo di sanguinamento non è predittivo di rischio emorragico. Deve essere riservato ad

un più preciso orientamento diagnostico (M. di Willebrand)

- La coagulolisi su tubo di vetro, da molto tempo abbandonata, permette di mettere in

evidenza una fibrinolisi acuta, che sarà confermata dai dati di laboratorio

- Il TCA monitorizza unicamente l'eparinoterapia e la possibilità di antagonizzarla con

la Protamina; la correlazione con il tasso sierico di Eparina è tanto più imprecisa quanto più è

alta la dose di Eparina

-

Il rinnovato interesse per il Tromboelastogramma

(TEG) si spiega per il suo carattere

globale, il suo approccio per l'ipercoagulabilità come per la fibrinolisi, la sua grande

maneggevolezza. Utilizzato in Sala operatoria, fornisce utili informazioni in corso di sanguinamento

- Il costo del TEG è elevato; deve essere eseguito da un tecnico esperto, comporta un

certo numero di falsi positivi e falsi negativi.

- Le nuove apparecchiature permettono di eseguire TQ e TCA a partire da una sola goccia

di sangue, forniscono dati sicuri e riproducibili. I risultati ottenuti con puntura capillare sono

ben correlati ai tests classici di laboratorio

- Il monitoraggio clinico deve essere associato ad un monitoraggio biologico che comprenda,

per esempio, una conta piastrinica, un TCA ed un TQ realizzati istantaneamente con l'ausilio

di un'apparecchio portatile, ed infine una lisi su tubo di vetro.

PUNTI ESSENZIALI

La clinica e la biologia dell'emostasi perioperatoria viene ancora troppo di sovente confusa con l'impressione clinica del chirurgo circa la qualità macroscopica dell'emostasi e la prescrizione di esami di laboratorio, il cui risultato, spesso tardivo, diviene inutile [2]. Una buona conoscenza della semeiologia elementare dell'emostasi, con il supporto di qualche test, elementare o sofisticato ma immediatamente disponibile, deve permettere all'anestesista di precisare la diagnosi e guidare la strategia terapeutica.

CLINICA

Il monitoraggio clinico dell'emostasi in sala operatoria rappresenta un completamento dei

dati raccolti con l'anamnesi. Questa deve essere il più dettagliata possibile, rivelando

precedenti ospedalizzazione o trasfusioni, e l'assunzione di farmaci che possono interferire con

l'emostasi (AVK, aspirina, eparina, ticlopidina). Le domande devono essere ripetute sotto differenti

forme, evitando le domande troppo generiche che non danno luogo a risposte realmente informative

ed esaustive [16].

| Per esempio se un paziente, a cui chiediamo se ha avuto sanguinamenti in occasione di un'avulsione dentaria, ci da una risposta affermativa, bisognerà insistere nell'interrogatorio chiedendo: |

| " - Il sanguinamento è durato più di 24 ore? - E' stato importante? - Lei è dovuto tornare dal dentista a causa del sanguinamento? - Ha dovuto eseguire trasfusioni?" |

E' in genere più facile prescrivere un bilancio di laboratorio, piuttosto che perdere un quarto

d'ora per eseguire un buon interrogatorio. L'approccio perioperatorio sarà molto semplificato

da un'anamnesi coagulativa approfondita, per evitare di sommare un rischio emorragico

supplementare ad un quadro ematologico già perturbato a causa dell'intervento. Cionondimeno la

visita preoperatoria non risolve tutti i problemi.

Il sopravvenire di turbe dell'emostasi in sala operatoria è spesso il primo sintomo in pazienti

con anamnesi discoagulativa muta. Si tratta allora di riconoscere la causa del

sanguinamento.

La sezione accidentale di un vaso non ha certamente nulla a che vedere con un sanguinamento diffuso, senza una precisa origine. La condotta da tenere è radicalmente opposta. Nel caso della recisione di un vaso, sarà sufficiente l'emostasi chirurgica, mentre per un sanguinamento a nappo può essere necessario un trattamento con farmaci o trasfusionale. Cote et coll. [1] hanno tentato una definizione di tale tipo di sanguinamento a nappo: sanguinamento diffuso, microvascolare, che non risponde alla compressione, all'elettrocoagulazione, al bendaggio compressivo, in assenza di fattori favorenti, come l'acidosi, l'ipovolemia o l'ipossia.

Prima che sopravvenga questo tipo di sanguinamento, l'attenzione dell'anestesista deve essere attirata da segni che possono annunciare il sopravvenire di complicazioni emorragiche gravi. Il sanguinamento del sito di venipuntura o l'ematuria sono generalmente segni tardivi, ma non è raro veder sviluppare un'epistassi attorno al tubo nasotracheale o alla sonda nasogastrica, prima che la turba si generalizzi. Il formarsi troppo rapidamente di un ematoma, al momento del posizionamento di un catetere, la comparsa di ecchimosi dopo una compressione o un cambiamento di posizione, sono dei segni di richiamo.

Una classificazione arbitraria citata da White e coll. [21], permette di distinguere le emorragie

in base al loro rapporto con precise turbe dell'emostasi (piastrine, fase vascolare, fattore

di Willebrand) o con alterazione dei fattori della coagulazione (della via intrinseca o

estrinseca). Questa distinzione teorica ha in effetti solo un'importanza pratica modesta. Si ricordi,

per esempio, il carattere ritardato del sopravvenire di un sanguinamento in presenza di un

trauma, in soggetti portatori di turbe della coagulazione [17] (Tab.1)

| Tab.1 - Diagnostica clinica dell'origine di un sanguinamento | ||

| EMOSTASI PRIMARIA COAGULAZIONE | ||

| Petecchie | SI | NO |

| Emartro | SI | NO |

| Ecchimosi | SI | NO |

| Ematoma | SI | NO |

|

Sanguinamento dopo trauma o chirurgia |

IMMEDIATO | RITARDATO |

| Emorragie cutaneo-mucose | SPONTANEE | TRAUMA/CHIRURGIA |

BIOLOGIA

L'inadeguatezza della maggior parte degli esami coagulativi di laboratorio rispetto alla clinica non è più da ricordare. E' difficile ottenere un risultato che permetta l'adattamento della terapia al contesto emorragico, a fronte di una sempre maggiore automatizzazione e dello sviluppo di molti specifici esami di laboratorio.

Conta piastrinica

Questo dato, da solo, è ottenuto rapidamente, grazie ai contatori cellulari automatici. Esso

è riproducibile da un apparecchio ad un altro, con un margine di errore inferiore al 5%, per i

valori normali, e del 10% per i valori bassi. I falsi ipopiastrinemici sono dovuti alla presenza di aggregati, che sono riconosciuti come

una sola piastrina dal contatore automatico. La raccolta in EDTA (tubo da numerazione) deve

allora essere sostituita da una raccolta in tubo citrato (tubo da emostasi), che permette

una numerazione corretta.

E' ugualmente possibile contare le piastrine in cellule di Malassez. La conta piastrinica

permette di quantificare l'importanza del consumo o della diluizione. E' impossibile fissare un valore

limite al di sotto del quale il rischio emorragico è latente, e quindi il numero di 50.000 deve

essere considerato caso per caso come limite. Un sanguinamento diffuso, associato ad una

trombopenia, qualunque sia il valore, deve dare indicazione ad un apporto di piastrine. Per contro, in

assenza di un sanguinamento diffuso, anche se ci si trova in presenza di una

trombopenia, secondo

le raccomandazioni della conferenza di Consenso Nord-americana sono chiare: la

somministrazione profilattica di piastrine deve essere proscritta [9]. La conta piastrinica deve essere

ripetuta ad intervalli ravvicinati, che permettano di seguire l'evoluzione del caso clinico e la sua

risposta eventuale alle terapie. La conta piastrinica è il solo esame informativo

immediatamente disponibile, e quindi deve far parte integrante del monitoraggio perioperatorio

dell'emostasi.

Tempo di sanguinamento (TS)

Esso esplora l'emostasi primaria (fase vascolare, piastrine, F.Willebrand). La sua correlazione con la conta piastrinica, quando questa è inferiore a 100.000, è stata dimostrata da Harker e Slichter nel 1972 [3]. Il TS può essere realizzato in due modi differenti :

- metodo di Duke: semplice incisione del lobo dell'orecchio e asciugamento della goccia di sangue ogni 30 sec. (normale da 2 a 4 min.): questo metodo è poco sensibile, poco riproducibile e poco specifico.

- metodo d'Ivy-incisione: orizzontale standardizzata sull'avambraccio con l'aiuto di un dispositivo monouso (Simplate II, Surgicat) ed asciugamento della goccia ogni 30 sec. (normale da 4 ad 8 min.): questo metodo è più sensibile, ma difficilmente riproducibile.

Questo esame deve essere realizzato in condizioni di rigore assoluto. Correttamente

eseguito è il solo esame in vivo. Esso è ancora molto utilizzato, ma molti studi si interrogano sul suo

reale interesse pratico.

In effetti un TS normale può escludere il sopraggiungere di complicanza emorragica in

un paziente portatore di una turba dell'emostasi primaria costituzionale o acquisita? Qual'è il

valore di un TS allungato?

Per tentare di rispondere a queste domande Rorgers e Levin [15] utilizzano la tecnica

statistica ROC ed analizzano 862 pubblicazioni che valutano il significato del TS. Le conclusioni di

questo studio sono univoche:

In pratica, questo lavoro, non ritiene esaustivo il TS per predire un rischio emorragico, soprattutto in chirurgia e/o nel paziente trattato con aspirina. Le conclusioni dell'analisi di Rodgers e Levin esprimono tutto il loro significato nel contesto perioperatorio, e soprattutto nell'urgenza, dove sarà estremamente difficile accordare il valore di TS con l'emodiluizione (i risultati non sono attendibili se l'ematocrito è <25%), con l'ipotermia o l'utilizzazione degli anestetici volatili. La sua realizzazione pratica sarà estremamente difficile. In conclusione, il TS non possiede alcun interesse predittivo del rischio emorragico in chirurgia, ma è comunque insostituibile per la precisazione diagnostica, nella malattia di Von Willebrand, come riconoscono gli stessi autori.

Sangue totale su tubo di vetro

E' probabilmente il test più rudimentale, ma forse uno dei più utili. Si raccolgono 2 ml di sangue intero nell'apposita provetta di vetro, poi il tubo viene posto a bagno maria ed osservato [18]. Il tempo normale di costituzione di un coagulo è circa di 10 min., senza che il tubo venga agitato. La retrazione del coagulo permette di avere un'idea dell'aspetto del siero (notare soprattutto la presenza di emolisi). Il volume del coagulo può anche essere interpretato. Nella norma, la lisi del coagulo avviene in circa 72 ore. In presenza di una fibrinolisi acuta, questo tempo può essere considerevolmente ridotto, anche di circa 1 ora o 1/2 ora. Al massimo, la formazione del coagulo è impossibile. Questo test può essere reso più sensibile con l'aggiunta di due gocce di Trombina (TROMBASE) nella provetta. Il coagulo si forma in presenza di Fibrinogeno. In caso di defibrinogenazione grave, non esiste coagulo nella provetta. L'eccessiva semplicità di questo test fa sì che sia considerato ingiustamente, nella pratica clinica, inattendibile. In realtà, se vi è un incremento dei fenomedi di fibrinolisi, questo è il test che fornirà più rapidamente una risposta significativa, consentendo la messa in opera di una tempestiva terapia.

Tempo di coagulazione attivato (ACT)

Questo test viene usato soprattutto in cardiochirurgia. E' indispensabile per il monitoraggio

della terapia con eparina. Questo test esplora la via intrinseca della coagulazione. Il principio su

cui si basa è semplice: si raccolgono 2 ml di sangue in una provetta di vetro, insieme ad un

attivatore (la terra di Celite). Al fondo della provetta si trova un piccolo rotore, il cui movimento si

arresta quando il sangue è coagulato. L'apparecchio (Hemocrone) segna il momento

dell'interruzione della rotazione ed esprime un tempo in secondi. Il tempo normale è di 90-120

sec. Dopo un

bolo di Eparina, il valore limite proposto è di 180-250 sec. In cardiochirurgia, il valore ammesso

dai più è di 400 sec., anche se uno studio recente indica un valore soglia più basso (300

sec.) [7].

|

I vantaggi dell' ACT sono molteplici:

|

Di contro, l'ACT ha alcuni inconvenienti:

|

Riassumendo, l'ACT permette, nella maggior parte dei pazienti, il monitoraggio dell'eparinoterapia, e la possiblità di antagonizzarla con la Protamina. Questo test deve essere, però, limitato a questo uso.

2.5 Tromboelastogramma (TEG)

Ideato da Hartet nel 1947 (4), il TEG non è attualmente più utilizzato in Francia. Eccezion

fatta per la prova su tubo di vetro, esso è il solo metodo di misura della coagulazione globale.

Permette di ottenere la registrazione grafica delle diverse fasi della coagulazione e della trombolisi. Il

TEG è effettuato su sangue fresco, se l'apparecchio è

in prossimità del sito di prelievo (blocco operatorio,

per esempio). La coagulazione è registrata dai

movimenti di un piccolo cilindro legato a un filo di torsione, la

cui estremità superiore è fissa. I movimenti del cilindro

sono trasmessi a un sistema ottico che pesca in una

provetta monouso, mantenuta a 37°C e contenente

250 microlitri di sangue intero da testare. Il sangue è necessariamente anticoagulato con citrato e

lo sviluppo della reazione necessita l'aggiunta di cloruro di calcio. Una piccola goccia d'olio

ricopre la provetta per evitarne l'essiccamento. L'insieme dei movimenti del cilindro può

essere trasmesso a un sistema di registrazione su carta, che si svolge alla velocità di 2mm al

minuto, o ad un sistema informatico esperto che darà una proiezione rapida della curva

attesa, accompagnata da un'analisi dei risultati. L'aspetto generale della curva è quello di un

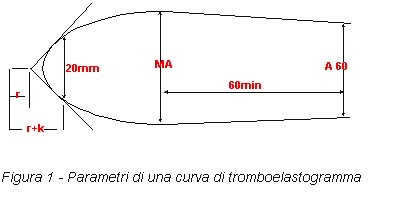

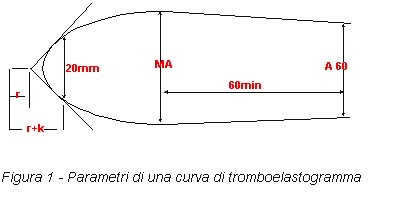

diapason. Si possono individuare diversi parametri (fig.1):

|

- r: segmento rettilineo tra il tempo 0 e l'inizio dello scartamento di 1mm delle due branche; tempo di latenza prima dell'innesco della coagulazione, prima della comparsa dei primi filamenti di fibrina; valore normale = 13-20mm;

- k: distanza compresa tra la fine di "r" e il tratto o lo scartamento delle due branche fino a 20mm; valore normale = 4-8mm;

- AM: ampiezza massima tra le due branche; valore normale 53-64mm;

- alfa : angolo compreso tra la tangente della curva e la base

- A 60 : ampiezza delle due branche ad un'ora

L'osservazione delle modificazioni di questi parametri porta all'analisi che segue :

- allungamento del tempo di reazione (r + k): ipocoagulabilità (deficit congenito o acquisito in fattori, trattamento anticoagulante con AVK o Eparina, anticoagulanti circolanti)

- accorciamento: ipercoagulabilità

- aumento dell'ampiezza massima: dipende dal numero e dalla funzionalità delle piastrine, dal tasso e dalla funzionalità del Fibrinogeno, o dalla presenza di FDP e di F XIII (fattore stabilizzante la Fibrina)

- accorciamento delle branche: è indicativo di fibrinolisi.

Il TEG può essere reso più sensibile con l'uso di sangue totale attivato, raccolto in Terra di Celite. Lo scarto delle branche è maggiore grazie a questo attivatore, come se la funzionalità piastrinica fosse alterata. Esso sottintende una comparazione con i tests di laboratorio. Zuckerman e coll. [23] mostrano una correlazione diretta del TEG con 6 tests abitualmente utilizzati: ematocrito, conta piastrinica, tasso di Fg. plasmatico, T di Quick, TCA, tasso di PDF. Secondo gli autori, il TEG sarebbe più sensibile dei test classici per evidenziare un'anomalia. Il TEG è inoltre certamente correlato allo studio della funzionalità piastrinica [20] (comparando TEG/test di aggregazione all'ADP ed al Collagene), e sarebbe più sensibile, e dunque più informativo rispetto ai D-dimeri [22].Questo test sta avendo un ritorno d'interesse oltre oceano. Un lavoro di Tuman e coll. mostra l'interesse del TEG per seguire un sanguinamento. Una perdita dell'80% della massa ematica si traduce, per esempio, in una traccia normale, in caso di ipercoagulazione, quando tutti i test classici sono perturbati. Questo paziente non svilupperà peraltro un sanguinamento microvascolare. Il TEG permette, secondo gli autori, un'utilizzazione mirata dei prodotti del sangue (PLT, plasma). Viene anche usato nei grandi centri dove si effettuano trapianti epatici [5] o cardiaci, dove permette di ridurre il consumo in prodotti del sangue superiore al 30%. La realizzazione del TEG è affidata all'anestesista o al medico di laboratorio, che trasmette la traccia in tempo reale, tramite un monitor, all'equipe in sala operatoria. Infine, Mallet e Platt [6] propongono di utilizzare il TEG come test predittivo di rischio emorragico (ematoma epidurale) prima di un'anestesia rachidea in pazienti trattati con Eparina o Aspirina.

In particolare, il rischio di ematoma in una paziente preeclamptica trattata con Aspirina, potrà essere vantaggiosamente monitorizzato con il TEG e permetterà, sotto controllo, eventualmente di eseguire un'anestesia rachidea, di cui la paziente beneficerà. La funzionalità piastrinica dipende inizialmente dal loro numero, ed un tratto "am" (ampiezza massima) diminuito, condurrà alla prudenza, anche se la conta piastrinica è accettabile.

In pratica, cosa bisogna attendersi dal rinnovato interesse per questo esame ?

Nonostante la miniaturizzazione, l'uso di cuvette monouso, dell'informatizzazione, rimangono un certo numero di problematiche:

E' auspicabile dunque che tale tecnica si sviluppi, e sia rivalutata, e solamente una sua pratica regolare potrà permettere di rendere il suo uso veramente utile in corso di evento emorragico. Il TEG occuperà allora un posto speciale nel monitoraggio del sanguinamento.

2.6 Tempo di Cefalina attivata (TCA), Tempo di Quick (TQ), ed altri tests ottenuti in tempo reale.

Il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un prelievo per TQ o per TCA, dipende dal

tempo necessaria a centrifugare il sangue per ottenere il plasma povero di piastrine (PPP), tempo

che non può essere ridotto al di sotto dei 10 min. L'esecuzione materiale del test necessita, poi,

di 1-2 minuti, da cui deriva un tempo di realizzazione del test, trasporto compreso di circa 20

min. Questo tempo, in realtà si dilata a 40-60 min. D'altra parte, poiché esiste una grande

variabilità di risultati in ragione del reattivo usato, è consigliabile utilizzare sempre il medesimo

laboratorio, per poter comparare tra loro i risultati [8-12]. Appare dunque chiaro come sia importante la messa a punto di un apparecchio che dia TQ

e TCA in tempo reale, a partire da una goccia di sangue. Il principio dell'apparecchio è

semplice (Coagulation Monitor 512, Ciba Corning Biotrack, Mountain View, USA): una goccia di

sangue intero viene posta, dopo puntura capillare o venosa, in una cartuccia monouso

destinata all'apparecchio per TCA e TQ. Questa cartuccia era stata preventivamente inserita

nell'apparecchio portatile a batteria, per essere riscaldata alla temperatura di 37 °C. Nell'apparecchio,

il sangue si mescola con la Tromboplastina o la Cefalina, lungo un percorso sinuoso.

Questo percorso è seguito da un raggio laser che interrompe il cronometraggio quando il sangue

è coagulato. Questo test, viene dunque eseguito su sangue totale, mentre quelli classici

si eseguono su PPP. Nondimeno, i tempi ottenuti sono prossimi ai tempi classici, e sono in

ciascun momento comparabili con essi, tenendo conto dei tempi di latenza di riferimento

propri dell'apparecchio (12 sec. per il TQ e 31 sec. per il TCA). L'apparecchio si calibra

automaticamente dopo ogni misura. In molti lavori si confrontano i valori dell'apparecchio Ciba con i test classici. Se Reich [14]

trova una grande dispersione per i valori misurati di TCA, escludendo di fatto questo apparecchio

per il monitoraggio del TCA, altri autori [10,11] evidenziano invece una buona correlazione tra i

valori di laboratorio e quelli dell'apparecchio Ciba, sia per il TCA che per il TQ. Il confronto

tra l'apparecchio Ciba e differenti macchine di laboratorio, considerando quindi i differenti

reattivi, permette a Normohamed di concludere che l'apparecchio da luogo a valori riproducibili

nello stesso soggetto, e sembra essere sufficientemente sensibile per consentire il monitoraggio

di un trattamento eparinico. Noi abbiamo condotto uno studio prospettico [13], includendo 75

paz., e comparando, per dei valori normali, il TCA ed il TQ ottenuti con 4 metodiche

differenti: laboratorio A, sangue venoso, metodo classico; laboratorio B, sangue venoso, metodo

Ciba; oltre ad una minore precisione per il TCA realizzato con l'apparecchio Ciba, in confronto

al metodo classico, le differenze tra l'apparecchio e ciascun laboratorio è dello stesso ordine

di grandezza che tra i due laboratori. Non esiste alcuna differenza tra l'apparecchio Ciba ed i

test classici per il TQ. In pratica, ed in attesa di una conferma dell'attendibilità dei dati

forniti dall'apparecchio Ciba in presenza di valori allungati, sembra che questo nuovo modo

di approcciarsi al TCA ed al TQ sia produttivo.

Si possono ravvisare molti occasioni in cui utilizzare questo apparecchio :

Sono allo studio altre utilizzazioni di questo apparecchio, che potranno permettere di estendere questo tipo di analisi rapida ad altri test coagulativi.

CONCLUSIONI

Il monitoraggio dell'emostasi nel complesso operatorio difficilmente trova sufficienti i test classici, soprattutto in una situazione emorragica acuta, poiché i risultati tardano troppo ad arrivare, rispetto al momento del prelievo. L'anestesista dispone pertanto di una molteplicità di test che, sulla scorta di un controllo di routine effettuato sempre dal laboratorio, apportano una risposta chiara alla domanda di monitoraggio dell'emostasi in tempo reale. Dalla lisi su tubo di vetro, ingiustamente declassata a favore di altri test classici, passando per la conta piastrinica, il TCA e il TQ istantanei, è perfettamente possibile correlare una situazione clinica a dei parametri biologici. Il TEG costituisce una entità a parte, e deve ancora essere meglio valutato, prima di poter appartenere definitivamente al bagaglio dell'anestesista.

Bibliografia

1. COLE CD,LIU LMP,SZYEELBEIN GOUDSOUZIAN NG, DANIELS AL, Changes in serial platelet counts following massive blood transfusion in pediatric patients, Anesthesiology,62:197-201,1985

2. GODET G.,SAMAMA ChM, ANKRI A, BARRE E, SOUGHIR S,KEIFFER E VIARS P. Mecanisme et prediction des complications hemorragique au cours de la chirurgie des anevrysmes de l'aorte thoraco-abdominale. Ann.Fr.Anesth.Reanim,9:415-422,1990

3. HARKER LA,SLICHTER SJ, The bleending time as a screening test for evaluation of platelet function. N.Engl.J.Med.,287:155-159,1972

4. HARTERT H Blutgerinnungstudien mit der Thromboelastographic. Eine neuen Untersuchungsvergahren. Klin Worchenschr,16:257,1948

5. KANG YG,MARTIN DJ,MARQUEZ J,LEWIS JH,BENTEMPO FA,SHAW BW,STARZL TE,WINTER PM. Intraoperative changes in blood coagulation and thromboelastographic monitoring in liver transplantation. Anesth.Analg.64:888-896,1985

6. MALLET SV,PLATT M. Role of thromboelastograpfy in bleending diatheses and regional anaesthesia.Lancet,338::765-766,1991

7. METZ S.KFATSAS.Low activated coagulation time during cardiopulmonary bypass does not increas postoperative bleeding. Ann.Thorac.Surg.,49:440-444,1990

8. NAGHIBI F.YANGSOOK H. DODDS J.LAWRENCE CE.Effects of reagent and instrument on prothrombin time,activated partial thromboplastin time and patient/control. Thomb.Haemost,59:455-463,1988

9. CONSENSUS CONFERENCE.Platelet transfusion therapy.JAMA, 257: 1177-1180,1987

10. NORMOHAMED MT,BULLER HR,BERENDS F,TEN CATE JW,SCHAAP MCL,STURK A.Heparin measurement with the Ciba-Corning 512 coagulometer,a new bedside monitor.Tromb Haemost,65:A842,1991

11. NUTTALI GA,OLIVER WC,BEYNEN FM,NICHOLS WL. The sensitivity and specificity of APTT and PT by portable laser photometer in predicting bleending in CPB patients. Anesthesiology,75:A431,1991

12. PEDERSEN JT,PINCUS M,RAPIEJKO JA. Comparison of activated partial thomboplastin reagents.Lab Med 19:421-424,1988

13. QUEZADA R,SAMAMA ChM,RIOU B,AROCK M,ANKRI A,VIARS P. Intraoperative measurement of activated partial thomboplastin time (APTT) and prothombin time (PT) with a new compact monitor (in press)

14. REICH DL.Monitoring hemostasis in the perioperative period : anticoagulation control. J Cardiothor Vac Anesth,5:4-7,1991

15. RODGERS RPC,LEVIN J. A critical reappraisal of the bleeding time. Semin Thomb Hemostas,16:1-20,1990

16. SAMAMA ChM,MOUREN S. Explorations preoperatoire de l'hemostase. Rev Prat,38:421-426,1988

17. SAMAMA CHM. Syndromes hémorragiques (pp 1004—1012). In Urgences médico-chirurgicales de l'adulte. B. RIOU P CARL eds. Arnette Paris 1992

18. SAMAMA MM. Lyse sur sang total (pp 248-249) In: l'hemostase J CAEN, MJ LARRIEU, M. SAMAMA eds. Expansion Scientifique, Paris 1975

19. TUMAN KJ, et al.: Effects of progressive blood loss on coagulation as misured by thromboelastography. Anesth. Analg.63 : 856-863, 1987

20. TUMAN HJ, ET AL.: Comparision of thromboelastography and platet aggregometry. Anesthesiology 75: a433, 1991

21. WHITE GC et Al.: Approach to the bleeding patient (pp. 1048-1060) In: Hemostasis and thrombosis: basic principles and clinical practice. RW COLMAN, J HIRSH, UJ MARDER EW SALZMAN eds. JB. Lippincott, Philadelphia, 1988.

22. WHITTEN CW, Et Al. Thromboelastographic fibrinolysis does not correlate with levels of D-Dimers after cardiopulmonary bypass. Anesthesiology, 75: A432, 1991.

23. ZUCKERMAN L. et Al.: Comprison of thromboelastography with common coagulation test. Thromb Haemost, 46: 752-756, 1981.

Informazioni sulla rivista

ESIA-Italia

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY and CRITICAL CARE MEDICINE - Italia

costituisce la parte Italiana della versione Americana, pubblicata su Internet

da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia alla Università di Yale. I lavori

saranno accettati sia in lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua

Italiana un corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione,

qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo. A cura della redazione sarà

inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti inviati in lingua Inglese. La

rivista sarà inviata gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta,

inviando il seguente messaggio "Desidero ricevere ESIA versione

italiana" indirizzato a LANZA@UNIPA.IT

La rivista pubblica rewiews e lavori originali

compiuti nei campi dell'anestesia e della medicina critica. I lavori originali

riguardano ricerche cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici.

Le reviews includono argomenti per l'Educazione Medica Continua (EMC), articoli

di revisione generale o riguardanti le attrezzature tecniche. ESIA pubblica le

lettere all'Editore contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed

anche brevi comunicazioni. La guida per gli autori può essere consultata

collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo: http://anestit.unipa.it/

utilizzando la sezione riservata ad ESIA-Italia; oppure

può essere richiesta inviando un messaggio a lanza@unipa.it

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY and

CRITICAL CARE MEDICINE Sezione Italiana

Il numero della rivista è anche ottenibile

attraverso World-WideWeb WWW: l'URL per questo numero di ESIA è:

http://anestit.unipa.it/esiait/esit200407.txt

Il nome della rivista è esitaaaamm, dove aaaa è l'anno

ed mm il mese (per esempio questo numero è esit200407.txt)

LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA

DIRETTORE: Vincenzo LANZA

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla

Fatebenefratelli Palermo LANZA@UNIPA.IT

Terapia Intensiva

Antonio Braschi

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1 - Policlinico S. Matteo -

IRCCS Pavia

Anestesia Cardiovascolare

Riccardo Campodonico

Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiochirurgica - Azienda

Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it

Anestesia e malattie epatiche

Andrea De Gasperi

Gruppo trapianti epatici / CCM - Ospedale Niguarda - Milano

Medicina critica e dell'emergenza

Antonio Gullo

Professore di Terapia Intensiva - Direttore del Dipartimento di Anestesia e

Terapia Intensiva -Università di Trieste

Anestesia ed informatica

Vincenzo Lanza

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione - Ospedale Buccheri La

Ferla Fatebenefratelli - Palermo

Tossicologia

Carlo Locatelli

Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro antiveleni di

Pavia - Fondazione Scientifica "Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e

della Riabilitazione"- Pavia

Terapia Antalgica e Cure Palliative

Sebastiano Mercadante

Responsabile dell' Unità d'Anestesia e di Terapia del Dolore e Cure

Palliative - Dipartimento Oncologico La Maddalena - Palermo terapiadeldolore@la-maddalena.it