|

|

Figura 1 - Effetto dell'aumento della frequenza cardiaca sulla gittata cardiaca in cani normali (curva inferiore) e con fistola artero-venosa (curva superiore). |

_______________________________________________________

FATTORI DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA

CARDIACA

_______________________________________________________

C. Martin (Marsiglia)

INTRODUZIONE

La finalità della regolazione della gittata cardiaca (GC) è quella di fornire ai tessuti dell'organismo un flusso sanguigno sufficiente ad assicurare il trasporto di sostanze nutritive e ad eliminare i prodotti di degradazione provenienti dagli stessi tessuti. La GC è regolata ad un valore sufficiente a coprire i bisogni senza il sovraccarico di lavoro inutile dovuto ad una GC elevata.

Fra i numerosi fattori che possono modificare la GC solamente alcuni di essi

intervengono nella sua regolazione. Per esempio la frequenza cardiaca (FC) non è un elemento

regolatore della GC; quando questa aumenta per stimolazione elettrica la GC rimane stabile (fig. 1).

|

|

Figura 1 - Effetto dell'aumento della frequenza cardiaca sulla gittata cardiaca in cani normali (curva inferiore) e con fistola artero-venosa (curva superiore). |

Nei preparati cuore-polmone e nelle fistole a-v sperimentali, il cuore dispone di una

grossa riserva di sangue (fig. 2a) che i ventricoli possono utilizzare quando aumentano la

loro contrazione. Ciò non si verifica nell'organismo. Il ritorno venoso dipende dalla

circolazione periferica il cui tono è rappresentato da un tubo flessibile (fig. 2b). Se il cuore tenta di

pompare una quantità di sangue superiore a quella proveniente dal ritorno venoso, la pressione

atriale diventa negativa. All'ingresso della cassa toracica i vasi venosi collabiscono e

questo impedisce ogni ulteriore aumento del ritorno venoso (fenomeno d'aspirazione di un

liquido attraverso un tubo le cui pareti sono sottili e flosce - v. cava superiore ed inferiore)

(vedi Appendice II: regolazione del ritorno venoso).

|

|

Figura 2 - Due diverse teorie sulla regolazione della gittata cardiaca: a) teoria cardiaca: la gittata dipende unicamente dall'attività cardiaca di pompa b) teoria periferica: la gittata cardiaca dipende essenzialmente dalla circolazione periferica

|

1. Regolazione intrinseca isotonica della GC

Gli elementi qui discussi sono stati dimostrati su frammenti del muscolo cardiaco isolato (m. papillare del ventricolo dx di gatto - fibre disposte longitudinalmente), ma sono validi per l'intero ventricolo. Queste proprietà si ritrovano sul cuore intero isolato: si tratta, dunque, di una proprietà intrinseca.

1.1 Preparato sperimentale

Per studiare le proprietà del m. cardiaco, sono stati utilizzati preparati isolati. Il m.

papillare ventricolare dx. di gatto è ideale allo scopo perchè fornisce un piccolo segmento del ventricolo

destro in cui le fibre sono disposte linearmente e che può essere studiato in condizioni

rigorosamente controllate. In fig. 3 è rappresentato un esempio schematico di un sistema di leve. Il muscolo

è connesso ad una estremità con un trasduttore di forza, e con l'altra ad un braccio di un sistema di

leve isotoniche. All'altro braccio della leva è sospeso un piccolo peso (precarico): esso definisce

la lunghezza iniziale del muscolo in funzione della relazione tensione-lunghezza passiva. Il precarico è

in qualche modo analogo alla pressione o al volume telediastolico del ventricolo intero. Un fermo

viene allora sistemato sull'estremità del sistema di leve in maniera tale che ogni carico

supplementare (postcarico) aggiunto al precarico non modifichi la lunghezza del muscolo a riposo. Per quel

che riguarda la corrispondenza di questi studi con il cuore normale, il postcarico è equivalente

alla pressione aortica.

|

|

Figura 3

- In alto: disposizione della leva isotonica utilizzata per lo studio del muscolo isolato. - In basso: curva caratteristica dell'accorciamento e della tensione di una contrazione isotonica con post-carico. P = post-carico; dl/dt rappresenta la velocità iniziale del muscolo. |

1.2 Relazione forza-velocità del muscolo cardiaco

Quando il muscolo si contrae si sviluppa una forza fino al raggiungimento del postcarico. In

questa fase il muscolo si contrae in maniera isotonica con una velocità caratteristica per quel carico e per

lo stato contrattile. Quando il postcarico viene portato da zero al valore della forza isometrica, la

velocità iniziale di contrazione per ogni carico diminuisce, descrivendo la relazione forza-velocità del

muscolo (figura 4). Per estrapolazione della curva forza-velocità fino a carico zero, si ottiene la velocità

massima di contrazione (Vmax).

Nel cuore intero, per un dato tempo (sistole ventricolare), maggiore è la velocità di

contrazione, maggiore è il volume di eiezione (volume sistolico) e la GC. La velocità di contrazione

rappresenta, dunque, una stima indiretta del volume sistolico.

|

|

Figura 4 A: all'inizio della contrazione la tensione aumenta (in basso); quando la tensione raggiunge il livello di carico, il muscolo si accorcia (in alto). Le linee tratteggiate nel diagramma superiore indicano la velocità iniziale di accorciamento. Quando il post-carico aumenta, la velocità e l'entità dell'accorciamento diminuiscono. B: relazione inversa tra la velocità iniziale di accorciamento isotonico ed il precarico: relazione forza-velocità nel muscolo papillare di gatto. C: la potenza, che è il prodotto del carico P e la velocità di accorciamento (dl/dt) in funzione del carico D: lavoro prodotto dal carico P ed entità di accorciamento (I) in funzione del carico. |

1.3 La relazione forza-velocità può essere modificata variando la lunghezza iniziale del muscolo (precarico).

Quando il precarico aumenta, la velocità che si sviluppa per un dato postcarico cresce. Per

un postcarico di 2.5 g (figura 5) la velocità di contrazione aumenta spostandosi dalla I alla IV curva

forza-velocità (il postcarico è rappresentato dal tratto verticale in

figura 5). Il cuore possiede, dunque,

la possibilità di contrarsi con una forza ed una velocità maggiore in caso di stiramento delle sue

pareti. Questa proprietà è dovuta ad un migliore arrangiamento delle fibre di actina e di miosina

(allungamento ottimale del sarcolemma di 2.2 microns che pone in contatto il massimo numero di fibre di actina

e miosina). Tale proprietà descritta da Frank nella rana e da Starling nel preparato cuore-polmone

di cane, è definita legge del cuore.

"Un aumento del volume o della pressione ventricolare telediastolica tende le

fibre miocardiche determinando una contrazione muscolare più energica e

contemporaneamente un aumento acuto della gittata cardiaca".

Questa legge descrive un'autoregolazione isometrica poichè implica la variazione della lunghezza

delle fibre miocardiche. Nella pratica clinica si utilizza un grafico che mette in relazione la gittata

sistolica (in ordinata) con la pressione o il volume ventricolare telediastolico (in ascissa). Si tratta

della rappresentazione grafica della legge del cuore direttamente derivata dalla curva forza-velocità in

cui il precarico (forza iniziale) è costituito da un elemento facilmente misurabile in clinica (volume

ma soprattutto pressione telediastolica), e la velocità è rappresentata dal volume sistolico

(GC = VS x F)

"La relazione di Frank-Starling non è (o lo è in scarsa misura) un meccanismo regolatore della GC in condizioni fisiologiche nelle quali gli effetti sono mascherati da quelli del sistema simpatico. Il suo ruolo diventa invece fondamentale in condizioni patologiche nelle quali gli effetti compensatori del sistema simpatico diventano insufficienti (shock, insufficienza cardiaca, ipertensione acuta)".

Bisogna notare che quando aumenta il precarico la velocità, per un determinato valore di

postcarico, si eleva, mentre la velocità di contrazione a carico nullo (Vmax) non viene modificata (fig. 5). La

Vmax di contrazione rappresenta una costante fondamentale della funzionalità del miocardio.

|

|

Figura 5

- Influenza dell'aumento della lunghezza iniziale (per un aumento del precarico), sulla relazione forza-velocità nel m. papillare di gatto. L'aumento del precarico determina un aumento della forza attiva sviluppata, ma non modifica la velocità massima di accorciamento a carico nullo (Vmax). Il riquadro mostra la curva tensione-lunghezza corrispondente al precarico. |

1.4 Modificazioni del pre- e post-carico

Questa situazione è la più frequente, poichè le condizioni di carico variano spesso

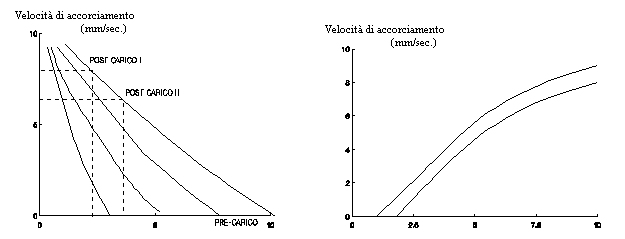

contemporaneamente. In figura 6a sono rappresentate le curve forza-velocità per 4 valori crescenti di precarico e

2 di postcarico (tratti verticali). Per una stessa relazione, la velocità si riduce quando aumenta

il postcarico. A partire dal postcarico di sinistra, si ottengono 4 velocità crescenti dal basso in alto

in funzione delle 4 relazioni forza-velocità. Se si riportano su un diagramma, in ascissa i valori

del precarico ed in ordinata i valori della velocità, è possibile, per un postcarico dato, tracciare la

curva superiore sinistra della figura 6b. Allo stesso modo, a partire dal postcarico di destra

(fig. 6a), si

può costruire la curva inferiore (fig. 6b) (vedi Appendice).

Le curve della figura 6b sono delle tipiche relazioni di Frank-Strarling ; è sufficiente sostituire la

velocità di contrazione con il volume sistolico ed il carico per i diversi valori del precarico (pressione o

volume telediastolico). La relazione forza-velocità è, dunque, la base per la determinazione della curva

di Frank-Starling. Per un postcarico costante e con un precarico crescente, la performance

cardiaca (velocità di contrazione delle fibre cardiache o volume sistolico) migliora. Sono chiari, infine, gli

effetti di un aumento improvviso del postcarico con la riduzione della performance cardiaca che ne risulta.

Soltanto l'aumento del precarico permette di mantenere, in condizioni di postcarico elevato, una

GC equivalente a quella ottenuta con un postcarico minore.

|

|

figura 6a figura6b |

2. Regolazione intrinseca isometrica della GC

Vi sono altri fattori intrinseci che modificano la forza del muscolo cardiaco senza modificare

la lunghezza iniziale del sarcomero (Tab. I: effetto Anorep ed effetto Bowdictch). L'importanza di

questi fenomeni nel cuore intero ed il loro ruolo nella regolazione della GC non sono stati interamente studiati.

3. Regolazione estrinseca della GC

3.1 Modificazioni dello stato contrattile o dell'inotropismo cardiaco

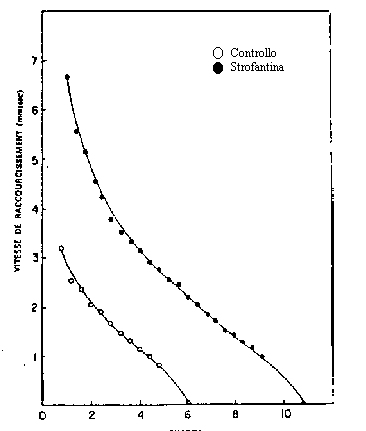

Le modificazioni della relazione forza-velocità per aumento del precarico hanno permesso di mostrare che i valori della velocità di contrazione sono aumentati senza variazioni della Vmax. I fattori inotropi positivi (noradrenalina, calcio, glucagone), al contrario, aumentano la velocità per un dato carico e la Vmax. Gli elementi che agiscono con meccanismo inotropo negativo (beta-bloccanti, ischemia) mostrano un effetto inverso.

In caso di stimolazione inotropa positiva si determina uno spostamento verso l'alto e a destra

della curva forza-velocità tale che la velocità è maggiore per ogni carico ed il muscolo esprime una

maggiore forza nella contrazione isometrica. Così la Vmax è un buon parametro dello stato contrattile

poichè non varia in rapporto alle modificazioni della lunghezza iniziale del muscolo, ma soltanto in

rapporto all'aumento della contrattilità (fig. 7).

|

Fig. 7 - Azione della strofantina sulla relazione forza-velocità. Si è

provocato uno spostamento parallelo di questa curva aumentando

contemporaneamente la Vmax e la forza max di contrazione. |

3.2 Significato teorico della relazione forza-velocità di contrazione

La figura 8 illustra il significato della relazione forza-velocità (curve I, II). A ciascuna fibra

cardiaca corrisponde un determinato numero di siti in cui le reazioni chimiche tra le proteine

contrattili determinano la forza di contrazione. Questo numero aumenta quando la fibra si allunga, perchè

si modifica l'interazione delle proteine. Ogni sito può essere assimilato ad un cavallo di una data

potenza. Ciascuna fibra è rappresentata da un gruppo di cavalli, tutti della stessa potenza, tanto più

numerosi quanto maggiore è la lunghezza della fibra (il gruppo 1 corrisponde ad una fibra di ridotta

lunghezza iniziale, il gruppo 2 ad una di maggiore lunghezza). Se si attacca ogni gruppo di cavalli ad un palo

(C) e si impone loro di tirare, il gruppo 2 eserciterà una tensione

(C2) maggiore di quella del gruppo 1

(C1) perchè i cavalli sono più numerosi.

Questa situazione rende conto dello spostamento del punto

P0, vale a dire dell'aumento della

forza isometrica per accrescimento della lunghezza. Se, invece, i due gruppi trainano un carico di

valore uguale (B), la velocità raggiunta dal secondo gruppo

(B2) sarà, per le stesse ragioni, maggiore di

quella ottenuta dal primo (B1), qualunque sia il valore del carico. Questa analogia corrisponde, nelle

relazioni forza-velocità delle fibre cardiache, ad uno spostamento della curva verso l'alto e a destra (da

B1 a B2) quando aumenta la loro lunghezza. Per una medesima forza di contrazione e tensione, la

velocità di contrazione si eleva. In riferimento al ventricolo, un aumento del riempimento senza variazioni

delle resistenze arteriose accresce la velocità di eiezione ed il volume sistolico. Si giunge, così, ad una

nuova rappresentazione delle legge di Starling.

Quando tutti i cavalli corrono senza carro (per analogia, se si induce la contrazione delle fibre

senza imporre loro un carico) poichè hanno la stessa potenza, ogni gruppo (A1 e A2) raggiungerà la

stessa velocità massima (A). L'aggiunta di un cavallo al gruppo non modificherà la Vmax. Questa

definisce, dunque, la contrattilità, indipendentemente dal numero delle unità motrici muscolari. Quando

la contrattilità aumenta (cioè cresce la potenza di ciascun cavallo), la Vmax si innalza. La relazione

si modifica nella curva II: per una stessa forza di contrazione, le velocità di accorciamento

aumenta, anche per fibre della stessa lunghezza (che sono rappresentate dallo stesso numero di cavalli, ma

di potenza differente). A livello ventricolare, per un riempimento e resistenze arteriose identiche,

la velocità di eiezione ed il volume sistolico aumentano.

|

|

Figura 8 - Le fibre cardiache sono assimilate a dei cavalli. In alto: effetto dell'allungamento delle fibre. In basso: aumento della contrattilità.

|

3.3 Modificazioni dello stato contrattile

Fattori umorali ed extracardiaci possono influenzare la contrattilità cardiaca (ossigeno,

anidride carbonica, pH, temperatura, elettroliti, catecolamine circolanti). I fattori più importanti della

regolazione della GC sono i nervi cardiaci, costituiti da fibre orto e parasimpatiche.

I barocettori (fig. 9) inviano continuamente input inibitori ai centri bulbari. Un rialzo tensivo

determina un aumento della scarica inibitoria ed una stimolazione del n. vago. Una riduzione della frequenza

di scarica (riduzione della pressione arteriosa rilevata dai barocettori) provoca l'attivazione

del simpatico e della midollare del surrene. I centri bulbari ricevono informazioni di altra origine che possono partecipare alla regolazione

della GC (fig. 10).

|

|

|

|

Figura 9 |

Figura 10 |

3.4 Ritorno venoso e GC

Se, in vivo, si cerca di aumentare in modo isolato la performance cardiaca, si rischia di far

pompare al cuore una quantità di sangue superiore al ritorno venoso. Ne consegue un collasso delle

vene intratoraciche a pareti sottili ed elastiche senza modificazioni della GC (fenomeno del

collasso venoso). Questo è quello che si verifica per aumento della frequenza cardiaca

(vedi fig. 1). Quanto detto mette in evidenza il ruolo preponderante del ritorno venoso nell'adattamento della

GC ai fabbisogni dell'organismo (Appendice II). Il ritorno venoso dipende dalla pressione che

regna nell'atrio destro (AD) e da quella vigente nel sistema di riempimento del cuore. Tale pressione

è dipendente dal volume circolante e dalla resistenza al ritorno venoso. La differenza tra la

pressione sistemica di riempimento (PSR) e la pressione dell'atrio dx rappresenta il gradiente pressorio per

il ritorno venoso. Variando questi parametri è possibile costruire le curve del ritorno venoso. La figura 11a mostra

gli effetti di un aumento della pressione dell'AD sul ritorno venoso per differenti valori di pressione

di riempimento. In un cuore normale (PSR = 7 mmHg) il ritorno venoso si riduce del 50% con

una variazione di una pressione da 0 a 4 mmHg dell' AD. La figura 11b mostra gli effetti di una

variazione delle resistenze al ritorno venoso (per esempio, riduzione del ritorno venoso per aumento

delle resistenze determinato da un incremento del gradiente tra la pressione intratoracica o

intrapericardica e la pressione transmurale atriale destra [PAD]. Le curve del ritorno venoso e quelle della GC

devono essere messe in relazione perchè la regolazione della GC implica sia la partecipazione del cuore

che della circolazione periferica. Il ritorno venoso deve essere necessariamente uguale alla GC.

|

|

|

Figura 11 |

La

figura 12 illustra l'importanza del ritorno venoso nella regolazione della GC. La curva sigmoide nel

tratto orizzontale rappresenta una curva di Frank-Starling normale in cui il ventricolo dispone del

sangue necessario per aumentare la sua GC, in seguito ad un aumento del precarico. La curva in basso,

a destra, rappresenta il ritorno venoso normale. Il punto A unisce le due curve e corrisponde

alla situazione fisiologica considerata. La curva sigmoide tratteggiata illustra la curva di

Frank-Starling dello stesso ventricolo in corso di stimolazione inotropa positiva (sforzo fisico). Se non aumenta

il ritorno venoso la GC non si eleva che di poco (punto C). Soltanto l'aumento significativo del

ritorno venoso (> PSR per compressione dei vasi da parte dei muscoli e riduzione della resistenza al

ritorno venoso per vasodilatazione generalizzata) permette di raggiungere il punto B con una GC quintuplicata.

|

|

Figura 12 - Analisi della regolazione della gittata cardiaca: curve di gittata cardiaca e di ritorno venoso in condizioni di riposo (curva continua) e dopo esercizio fisico intenso (curva punteggiata). |

|

TABELLA I - FATTORI CHE INTERVENGONO SULLA GC |

||||

|

Frequenza cardiaca

|

Distensione delle fibre miocardiche ventricolari

|

Ritorno venoso

|

Stato contrattile del miocardio

|

Integrità dell'endocardio, del pericardio e del miocardio

|

|

* Il precarico rappresenta un elemento più importante del postcarico. In caso di precarico elevato, la cavità ventricolare è voluminosa. Una parte dell'energia contrattile viene utilizzata per mobilizzare ed accorciare le fibre ventricolari e si aggiunge all'energia necessaria a vincere le resistenze all'eiezione. Le due quote costituiscono il postcarico. ** Effetti discussi e probabilmente poco influenti nell'uomo. |

||||

CONCLUSIONI

Il cuore fornisce l'energia motrice che immette il sangue in circolo, ma vi sono altri fattori che intervengono nella regolazione della GC. Il cuore, infatti, non può pompare più sangue di quanto non ne riceva con il ritorno venoso ed ogni tentativo in tal senso determina un collasso acuto delle vene cave al loro ingresso nel torace. I fattori periferici che regolano il ritorno venoso giocano un ruolo fondamentale fornendo ai ventricoli il volume circolante necessario alla produzione di una GC il più possibile adatta ai bisogni metabolici dell'organismo.

APPENDICE I

COSTRUZIONE PRATICA DELLA CURVA DI FRANK-STARLING SULLA BASE DELLA RELAZIONE FORZA-VELOCITA'

La relazione di Frank-Starling mette in relazione il valore del precarico con la performance

realizzata da frammenti di miocardio (muscolo papillare) o dal cuore intero. Questa performance

rappresenta la velocità di contrazione delle fibre. La figura 13a mostra 4 curve forza-velocità ottenute con 4

valori di precarico differenti: 2.5, 5, 7.5, 10 g. Per un postcarico dato di 2 g (linea verticale), la

velocità ottenuta aumentando il precarico è di 2, 6, 8, 9 mm/sec (punti A,B,C,D).

La figura 13b illustra la relazione tra la performance (velocità di contrazione) ed il precarico

(ascissa). Per un valore di postcarico fisso (2 g) si possono individuare i punti che mettono in relazione

il precarico alla velocità di contrazione, dedotti dalla figura

13a. Fissati i punti I, II, III, IV che uniti

tra loro danno la curva di tipo Frank-Starling (si potrebbe tracciare una moltitudine di punti se

si disponesse di più valori), si osserva che maggiore è il precarico migliore è la performance.

Variando il postcarico e conservando gli stessi valori di precarico si può tracciare un insieme di curve. Se

il postcarico aumenta, le curve si spostano in basso ed a destra. Quando il postcarico diminuisce

le curve si dislocano in alto a sinistra.

Nella pratica clinica, il precarico è rappresentato dalla pressione o dal volume

telediastolico ventricolare e la performance dalla GC o dal lavoro sistolico ventricolare.

La curva Frank-Starling tradizionale è, dunque, derivata direttamente dalla relazione forza-velocità.

|

|

|

figura 13a figura 13b |

APPENDICE II

REGOLAZIONE DEL RITORNO VENOSO

Il ritorno venoso al cuore è uno dei fattori fondamentali nella regolazione della GC. L'attività cardiaca non può generare un flusso nel sistema circolatorio fintantocchè una certa quantità di sangue non raggiunge i ventricoli. Vi sono tre fattori che influenzano il ritorno venoso:

1) Pressione nell'atrio destro

(PAD)

Quando la PAD è positiva limita il ritorno venoso. Durante le sue contrazioni il cuore mantiene

una PAD di circa 0 mmHg. Se la pressione si eleva fino a 3-4 mmHg, in assenza di

meccanismi compensatori, il ritorno venoso si riduce del 50% (vedi figura 1). Uno dei meccanismi

compensatori consiste in un aumento della pressione sistemica di riempimento.

2) Pressione sistemica di riempimento

(PSR)

E' la pressione che assicura il ritorno venoso al cuore destro; aumenta nel caso di una infusione

rapida o di una brusca riduzione della capacitanza venosa (stimolazione simpatica, compressione

muscolare). La differenza tra la PAD e la PSR costituisce il gradiente di pressione che assicura il

ritorno venoso. In condizioni fisiologiche la PSR è di circa 7 mmHg.

3) Resistenza al ritorno venoso

Si tratta di una resistenza globale che interessa le resistenze (arteriose e venose) che si

oppongono al ritorno venoso. Tali resistenze sono mitigate dalla capacitanza arteriosa e venosa.

|

|

RV x CV + (RV + RA)CA |

|

|

RRV = |

----------------------------------- |

|

|

|

CV + CA |

RRV = resistenza al ritorno venoso

RV, RA = resistenza arteriosa e venosa

CA, CV = capacitanza arteriosa e venosa

Il ritorno venoso può, dunque, essere influenzato da variazioni del gradiente di pressione o della RRV

|

|

PSR - PAD |

|

RV = |

------------ |

|

|

RRV |

La figura 11 mostra le relazioni tra la RV e la PAD per differenti valori di PSR o di RRV.

_______________________________________________________

ALTERAZIONI DELLA GITTATA

CARDIACA INDOTTE DALL'ANESTESIA: PREVENZIONE E TRATTAMENTO CON L'USO DI INOTROPI

______________________________________________________

V. Lanza

Diversi fattori contribuiscono alla diminuzione della gittata cardiaca (GC) durante anestesia. Nella disamina che segue verranno prese in considerazione le determinanti della gittata cardiaca, ed i fattori che possono influenzarla durante l'esecuzione di un intervento chirurgico in anestesia.

1. DETERMINANTI DELLA GITTATA CARDIACA

L'attività cardiaca è regolata da fattori meccanici e biochimici che fanno assimilare la funzione cardiaca ad una pompa controllata da sofisticati servomeccanismi. E' infatti molto differente il comportamento di un cuore isolato da quello presente nell'organismo intero. Va quindi premesso che descrivere l'attività meccanica cardiaca senza tener conto dell'influenze biochimiche, non è sufficiente a comprendere le variazioni riscontrabili in vivo. Verranno quindi considerati entrambi gli aspetti meccanici-biochimici.

1.1 FATTORI MECCANICI DELLA GITTATA CARDIACA

Il cuore come altri muscoli presenta una capacità di contrarsi che è proporzionale

alla lunghezza delle sue fibre.Questa relazione, chiamata legge di Starling fa sì, che se

viene aumentata la lunghezza delle fibre cardiache,

la contrazione aumenterà proporzionalmente.

1.1.1 Il precarico

Alla lunghezza che il muscolo presenta prima

della sua contrazione viene dato il nome di

precarico. Concettualmente il precarico esprime una forza,

che si oppone alla contrazione prima che questa avvenga,in contrapposizione al postcarico, che

esprime una forza , che si oppone dopo che la

contrazione è avvenuta.Un esempio può essere rappresentato

da una ruspa: tutti i pesi presenti anche a veicolo

fermo, rappresentano il precarico,la terra da sollevare

rappresenta il carico, la resistenza offerta dall' aria

per spostare il carico rappresenta il postcarico. Al di

fuori di una fibra cardiaca isolata (assimilabile ad un

muscolo volontario), la cui lunghezza è aumentabile utilizzando un peso (fig.1), nel caso del cuore il precarico è

costituito dalla quantità di sangue, che è

in esso presente al momento della contrazione (sistole) o più esattamente

alla fine del ciclo di riempimento (telediastole). Se vengono riportati

in ascissa i volumi di riempimento ed in ordinata le pressioni che il cuore

sviluppa, è possibile vedere (fig. 2) come in

un cuore di cane, aumentando il volume diastolico (distendendo cioè le fibre

cardiache) ,si ottiene una contrazione proporzionalmente più vigorosa fino ad

un valore massimo, al quale ogni ulteriore aumento di volume comporterà una diminuzione della contrazione. Quest'ultimo

evento accade nei cuori che per alterata funzionalità o per un ostacolo al deflusso sistolico

(malattie valvolari, aumento eccessivo delle resistenze vascolari), presentano una resistenza

alla fuoriuscita del sangue dal ventricolo troppo elevata.

|

|

|

Figura 1 |

|

|

|

Figura 2 |

1.1.2 Il postcarico

La resistenza offerta al deflusso del sangue dal ventricolo durante la sistole è chiamata postcarico. Il postcarico è quindi correlato allo stato di elasticità dell'albero arterioso. La regolazione del postcarico, risentendo molto dell'attività adrenergica, è da ritenersi più una componente biochimica che meccanica del sistema cardiaco. Tuttavia anche l'aumento del postcarico, in prima istanza, determina una riduzione dello svuotamento ventricolare, un maggiore residuo di sangue e quindi una dilatazione ventricolare. A quest'ultima consegue un aumento della contrazione successiva, poichè, in ultima analisi, viene ottentuto un aumento del precarico.

1.1.3 La contrattilità cardiaca

Precarico e postcarico assumono un ruolo significativo in condizioni patologiche (shock,ipertensione etc), mentre fisiologicamente variazioni considerevoli della GC sono ottenute, per aumento della forza contrattile cardiaca (inotropismo), attraverso variazioni biochimiche (catecolamine). Tuttavia l'attività meccanica condiziona anche fisiologicamente l'inotropismo.Infatti, poichè durante la sistole i vasi che portano sangue alle fibre cardiache sono schiacciati dalla pressione generata all'interno del ventricolo, l'irrorazione cardiaca è possibile solo durante la diastole.Un incremento delle pressioni diastoliche comporta ,quindi, una riduzione dell'irrorazione cardiaca. Lo stesso fenomeno è riscontrabile, se la pressione diastolica dell'aorta è inferiore al normale, come in caso di insufficienza aortica.(fig.3 )

|

|

|

Figura 3 |

1.2 FATTORI BIOCHIMICI DELLA GITTATA CARDIACA

Nell'organismo intero, come già accennato in precedenza ,l'attività biochimica rappresenta la più importante determinante della gittata cardiaca. L'accoppiamento tra azione dei neurotrasmettitori del sistema adrenergico e sistema vagale è in grado di produrre variazioni della GC, indipendentemente dalle proprietà meccaniche intrinseche del cuore.

1.2.1 Eventi biochimici della contrazione cardiaca

In figura 4 sono riassunti i fenomeni biochimici che attivano la contrazione miocardica.

Ruolo essenziale è svolto dall'AMP ciclico (AMPc) attraverso il sistema adrenergico. La

sua produzione a partire dall'ATP è condizionata dalla presenza di un'attività

metabolica cardiaca per la produzione dei fosfati attivi con la reazione complessiva:

AMP+2P(attivi dalla glicolisi)—>ATP+adenilciclasi—>AMPc

I recettori adrenergici ,sotto lo stimolo del neurotrasmettitore, attivano l'adenilciclasi,

che producendo AMPc facilita l'afflusso di ioni calcio, con conseguente potenziamento

della contrazione miocardica.Sui recettori adrenergici sarebbe presente un intermediario

rappresentato dalla guanina (G), presente in forma attivata Gs, mentre sui recettori

colinergici vagali la guanina si troverebbe in forma inattiva Gi. La Gs avvierebbe la produzione di

AMPc la Gi l'inibirebbe. Questo spiegherebbe l'effetto contrapposto del sistema adrenergico

e vagale a livello cardiaco. L'AMPc viene disattivato dalla fosfodiesterasi con produzione

di AMP che quindi rientra nel ciclo. I farmaci agonisti adrenergici (adrenalina,

dopamina, noradrenalina etc.) potenziano la contrazione con la produzione di AMPc, mentre i più

recenti inotropi (amrinone etc) agiscono inibendo l'enzima fosfodiesterasi e

prolungando così l'emivita dell'AMPc. In ultima analisi sia gli agonisti, che gli inibitori della

fosfodiasterasi aumentano la quantità disponibile di AMPc. I recettori individuati a livello cardiaco comprendono sia alfa-beta recettori quanto i

recettori D2 dopaminergici. Tutti sono presenti in varia misura anche nel letto vascolare

coronarico. L'azione inotropa e di vasodilatazione coronarica, sembra imputabile ai beta

recettori, sebbene anche ai recettori alfa e dopaminergici viene ascritta un'attività inotropa.

|

|

|

FIGURA 4 |

1.2.2 Il cuore ibernato

E’ stato osservato, che molti

pazienti con malattia coronarica mostrano una diminuzione dell’attività

contrattile miocardia, superiore a quella correlabile alla riduzione del flusso

coronarico. In questi pazienti interi segmenti cardiaci non rispondono in

maniera corretta alla stimolazione catecolaminica endogena. Sottoponendo a

stress, quale un intervento chirurgico, i pazienti affetti da cuore ibernato,

può verificarsi facilmente uno scompenso, poiché la struttura contrattile non

risponde all’increzione endogena di catecolamine e non è in grado di

aumentare la gittata cardiaca per far fronte all’aumentata richiesta d’ossigeno.

E’ anche stato osservato [3] con studi ecocardiografici, che il cuore ibernato

risponde prontamente alla dobutamina, con un ripristino della normale

contrattilità delle zone ibernate e quindi con un recupero della capacità di

incremento della gittata di fronte allo stress. Il fenomeno del cuore ibernato,

noto da diversi anni, non ha trovato una spiegazione anatomica definita,

nonostante studi con biopsie cardiache abbiano evidenziato diminuzione del

contenuto di fibronectina nei cuori ibernati [4]. La sindrome era stata

correlata ad una riduzione del flusso coronarico a riposo, postulando così che

i pazienti con flusso coronarico normale non potessero presentare questa

patologia. Recenti studi [5], tuttavia, hanno dimostrato che anche pazienti con

flusso coronarico normale a riposo possono presentare una sindrome da cuore

ibernato con insufficiente risposta allo stress. In questi pazienti la

somministrazione di dobutamina, ad un dosaggio compreso tra 5 e 10 µg/kg,

ripristina la capacità contrattile cardiaca permettendo di contrastare

efficacemente questa sindrome.

2. LA GC ED ANESTESIA

In corso di intervento chirurgico in anestesia sia le tecniche anestesiologiche, quanto

le procedure chirurgiche contribuiscono ad alterare la GC.

2.1 FATTORI LEGATI ALLE TECNICHE ANESTESIOLOGICHE

2.1.1 Farmaci anestetici

Tutti gli anestetici esercitano un effetto inotropo negativo, che riconosce in un'azione di

tipo calcio-antagonista, il meccanismo più accreditato (fig.5).

Per alcuni come i morfinomimetici ed il propofol la contemporanea bradicardia

aumenta l'effetto inotropo negativo. La somministrazione di atropina diminuisce in questi casi

la riduzione della GC, che resta comunque nell'ordine del 5-10%. Per il tiopentone sodico e gli anestetici alogenati viene invocata anche un'azione

vasodilatoria venosa con riduzione del precarico.

|

|

|

FIGURA 5 |

Nel caso delle anestesie regionali (spinale, epidurale) la riduzione della GC sembra essere legata principalmente ad una riduzione del precarico, a causa del diminuito ritorno venoso. Infatti la vasoparalisi, che si determina nei territori in anestesia, crea un aumento del letto vascolare e quindi una stasi venosa. Altro meccanismo nel caso di anestesie regionali, il cui livello raggiunge la linea mammillare, è il blocco dell'attività surrenalica e, di conseguenza, una riduzione dell'attività adrenergica. Solo per dosaggi estremamente elevati di anestetico locale si nota una diminuzione della GC per effetto cardiaco diretto. Infine per l'etomidate è stata osservata una diminuzione della cortisolemia.

2.1.2 Ventilazione controllata (VC)

La ventilazione ha un'influenza notevole sull'attività cardiaca. Durante l'inspirazione lo stiramento dei polmoni determina all'interno del mediastino un pressione più bassa di quella atmosferica, mentre l'espirazione, restituendo l'energia elastica accumulata dai polmoni, produce una pressione mediastinica superiore a quella atmosferica. Le grosse vene (cava superiore ed inferiore) sono sottoposte, quindi, ad un ciclo di compressioni (espirazione) e decompressioni (inspirazione), che fanno oscillare la pressione intratoracica tra valori di -3 a +3 cm H2O durante la ventilazione tranquilla. Lo stesso effetto viene determinato sulle camere cardiache. Si tratta, quindi, di una pompa che aiuta il lavoro cardiaco soprattutto favorendo il precarico. Durante anestesia generale il controllo del rilasciamento dei muscoli impone una paralisi di quest'ultimi e la necessità di ventilare artificialmente il paziente. La VC viene condotta con l'uso di apparecchi, che inviano ritmicamente i gas in trachea, chiamati ventilatori. Con questa tecnica viene invertita la dinamica respiratoria e le pressioni generate. Infatti durante l'inspirazione, l'aria viene pompata sotto pressione nel torace, generando un aumento delle pressioni endotaraciche sino a 20 cmH2O e durante l'espirazione, l'aria fuoriesce passivamente, causando una caduta della pressione sino a 0-3 cm H2O. Manca quindi, durante VC l'effetto di pompa della ventilazione, che associato alla persistente positivizzazione dello spazio intratoracico,determina una riduzione del precarico. Inoltre l'uso dei miorilassanti, necessari per controllare la ventilazione, provoca una paralisi della muscolatura volontaria, determinando la scomparsa dell'effetto di pompa, esercitato nel soggetto sveglio dal tono muscolare sui vasi venosi. La VC agisce, quindi, direttamente sulle determinanti meccaniche della GC. Inoltre, l'effetto pressorio a livello atriale determina anche una riduzione della secrezione dell'ormone natriuretico atriale (ormone con azione diuretica e saluretica), che contribuisce assieme all'aldosterone a ritenzione di liquidi ed aumento del postcarico.

2.1.3 Fattori legati alle procedure chirurgiche

Le perdite intraoperatorie ed alcune posizioni sul letto operatorio (laterale, litotomica etc.) determinano riduzione della GC, attraverso diminuzione del precarico e della contrattilità. In particolare, interventi condotti con addome aperto per lungo tempo, espongono ad un abbassamento della temperatura corporea con diminuzione della GC per diminuzione della contrattilità.

3. RISPOSTE FISIOLOGICHE ALLA DIMINUZIONE DELLA GC DURANTE ANESTESIA

Gli aggiustamenti, in risposta alla diminuzione della CG durante anestesia, sono per la

gran parte mediati dal sistema barocettoriale ed adrenergico. Ad una riduzione della GC

si osserva una caduta di pressione nei barocettori aortici e carotidei, cui segue una risposta

del sistema nervoso ,che attraverso il centro cardioacceleratore ed il sistema

simpatico-surrenale , produce una stimolazione dei recettori adrenergici alfa-beta cardiaci e

vascolari. Contemporanemente, sia la stessa stimolazione dei barocettori, che quella dei

pressocettori dell'arteria renale, induce la produzione di renina-angiotensina e quindi di

aldosterone. All'effetto di quest'ultimo va aggiunto la diminuzione del peptide atriale. Il risultato

complessivo è un aumento delle resistenze vascolari periferiche ed una ritenzione idrosalina.

La ridotta contrattilità viene compensata con un aumento sia del precarico quanto

del postcarico. Questo meccanismo è di solito, nei soggetti ASA (classificazione del

rischio anestesiologico americano da 1 a 7) 1-2, sufficiente a mantenere nella norma il

flusso coronarico e la presione arteriosa omerale (PAO),sebbene venga notata una riduzione

della diuresi, dovuta probabilmente all'azione dell'aldosterone. Tuttavia, se l'intervento si

prolunga oltre le due ore , a prescindere dal subentrare di altre cause quali un'emorragia,

il meccanismo di compenso suddescritto non è più in grado di mantenere un adeguata GC,

soprattutto per un esaurimento dell'attività adrenergica. I flussi distrettuali si riducono

e, seguendo i valori di tensione critica di ossigeno dei vari organi (fig.7), si verifica:

- un decremento, sino all'interruzione, della produzione di filtrato glomerulare

- una caduta della GC con conseguente riduzione del flusso coronarico

- nei casi estremi, una dissociazione elettromeccanica cardiaca. Anche l'attività

cerebrale viene evidentemente ridotta, ma lo stato d'anestesia non permette una valutazione

clinica di questa riduzione. Questi eventi si possono presentare più precocemente, se il

paziente è portatore di una patologia cardiaca.In ogni caso ciò che risulta evidente, è che la

riduzione della GC intraoperatoria, insorgente al di fuori di eventi chirurgici inattesi, può essere

oggi sia trattata, quanto prevenuta.

|

|

|

FIGURA 6 |

4. MONITORAGGIO DELLA GC DURANTE ANESTESIA

Il trattamento di un deficit della GC durante anestesia, viene ritenuta di difficile

attuazione, a causa dell'impossibilità di

monitorizzare la CG senza ricorrere a tecniche

invasive. (Catetere in arteria polmonare e termodiluizione). Va tuttavia sottolineato, che non è

necessario misurare in continuo la GC per iniziare

una terapia con un inotropo (basti pensare ai pazienti cardiologici trattati in unità coronarica),

e che i più recenti inotropi non sono potenziati dagli anestetici,per ciò che

concerne l'isorgenza di aritmie.

Inoltre la capnografia può essere utilizzata per valutare una riduzione della GC

intraoperatoria e, quindi, sfruttata per pilotare l'uso di un inotropo. Durante anestesia la produzione di

CO2 come il consumo di O2 sono ridotti. Raggiunto un piano di anestesia stabile,

l'espirato presenta un picco di CO2 abbastanza ripetitivo, tanto che il trend della

CO2max espirata, assume un aspetto rettilineo (fig.7). Analogamente ad un colorante od ad una

sostanza fredda usata per misurare la GC ,la

CO2 presente nell'espirato

(FETCO2) è in rapporto alla quantità di sangue, che raggiunge l'albero polmonare. Variazioni della

FETCO2, in soggetti in ventilazione controllata, saranno direttamente proporzionali alla GC. E' quindi

possibile utilizzare la FETCO2 come monitoraggio della GC.La

FETCO2 ,assieme ai tradizionali monitoraggi della frequenza e della PAO, è sufficiente a pilotare l'infusione di un inotropo

a breve emivita. La capnografia è inoltre utilizzabile,anche in soggetti non intubati,

utilizzando un piccolo sondino naso-faringeo.

|

|

|

FIGURA 7 |

5. L'INFUSIONE DI UN INOTROPO DURANTE ANESTESIA

La possibilità di controllare con un farmaco la GC durante un intervento (al di fuori della chirurgia cardiaca), non viene presa in considerazione dall'anestesista,che considera una simile terapia azzardata. E' sorprendente tuttavia come invece una tecnica complessa, quale la ventilazione meccanica venga considerata routinaria. Durante un'anestesia generale viene paralizzato l'apparato respiratorio, l'ossigenazione dell'intero organismo viene assunta dall'anestesista, senza che questo comporti un problema particolare. Inoltre solo poche anestesie, vengono condotte con un controllo dei valori di PaO2 e PCO2, quindi con un minimo monitoraggio. La situazione più frequentemente riscontrabile è quella di ventilazioni condotte, senza alcun apparecchio per il monitoraggio dei gas inspirati ed ematici. Nonostante ciò, l'anestesista considera la VC una tecnica sicura, da usare ,anzi, a scopo profilattico. Infatti, anche in corso di interventi, che di per sè non richiederebbero la ventilazione, ma durante i quali la caduta della lingua (per lo stato di narcosi) o manovre chirurgiche potrebbero compromettere le condizioni di ossigenazione, viene utilizzata la VC. Per analogia l'uso di un farmaco, che sia in grado di correggere una riduzione della GC, che potrebbe alla lunga risultare dannosa, dovrebbe entrare nel bagaglio anestesiologico. In particolare la dobutamina potrebbe essere adatta a questo scopo.

6. L'INFUSIONE DI DOBUTAMINA DURANTE ANESTESIA

Tra gli inotropi utilizzabili durante anestesia la dobutamina è quello che presenta le caratteristiche più favorevoli (figura 8). La dobutamina ha una potente azione alfa-beta agonista cardiaca, che associata a quella beta-vasale, comporta un aumento significativo della GC, senza aumento delle resistenze vasali periferiche. L'effetto inotropo della dobutamina non comporta un incremento eccessivo delle pressioni di riempimento cardiache e si associa a vasodilatazione coronarica, ed ad un modesto effetto tachicardizzante [9]. Il risultato complessivo è rappresentato da un aumento della GC, con un aumento della PO2 del seno coronarico, che dimostra come la dobutamina non incrementi il consumo d'ossigeno miocardico.

|

|

|

FIGURA 8 |

Quest'ultimo dato è particolarmente

importante. Infatti altri potenti inotropi, quali l'isoproterenolo, risultano

svantaggiosi nell'uso prolungato a causa dell'aumento del consumo d'ossigeno

miocardico, che ne limita gli effetti favorevoli. Infine, la dobutamina ha una

rapida emivita, che permette la scomparsa dell'azione già qualche minuto dopo

la sospensione dell'infusione. In figg. 7 e 9 sono illustrati gli effetti

favorevoli ottenuti con la somministrazione intraoperatoria della dobutamina su

due pazienti. Studi recenti [10] mostrano inoltre che la dobutamina può essere

associata all’esmololo, betabloccante ad azione ultrabreve al fine di moderare

l’effetto tachicardizzante dell’amina senza diminuirne l’effetto inotropo

(tab.1). L’associazione di dobutamina

ed esmololo potrebbe risultare particolarmente interessante in anestesia,

poiché consentirebbe l’uso di dosaggi più elevati dell’amina e una

riduzione del consumo d’ossigeno miocardico. L'infusione può essere continuata con tranquillità nel periodo postoperatorio.

Come già detto l'utilizzazione della dobutamina può essere pilotata con le variazione di

PAO e di frequenza cardiaca (questa è la regola in unità coronarica). In anestesia il

capnogramma permette un ulteriore controllo, dando un idea molto precisa delle variazione della

GC.E' infatti possibile osservare (fig. 9) un aumento della

FETCO2 dopo la somministrazione di dobutamina (v. freccia in

fig.9).

E' quindi attuabile con quest’amina una vera profilassi dell'insufficienza

cardiaca, utilizzando un'infusione già in fase preoperatoria e modulandola

durante l'intervento. I parametri emodinamici non invasivi comunemente usati in

anestesia sono influenzati in maniera statisticamente significativa dall’uso

della dobutamina. In un lavoro su 186 pazienti di cui 93 trattati con dobutamina

e 93 non trattati si sono osservate differenze statisticamente significative nei

valori di pressione arteriosa media, frazione espirata di CO2 e FC evidenziando

la possibilità di pilotare la somministrazione dell’inotropo con l’uso di

parametri non invasivi.Soprattutto il capnogramma permette un efficace

controllo, dando un’idea molto precisa delle variazione della GC è infatti

possibile osservare un aumento della FETCO2 dopo la somministrazione

di dobutamina

|

TABELLA 1 |

|||||

|

Parametro Emodinamico |

All’ ingresso |

Dopo Inotropo |

Dopo Esmololo |

Esmololo +30 min |

Esmololo +4 ore |

|

Frequenza (Battiti/min) |

128 +/- 17 |

134 +/-22 |

115 +/-20 |

114 +/-19 |

111 +/-18 |

|

Pressione media (mmHg) |

51.8 +/- 10.6 |

62.8 +/-11.5 |

64.8 +/- 12.4 |

69.3 +/-13.8 |

66.6 +/- 9.2 |

|

Indice Cardiaco (l/min/m² ) |

1.66 +/-0.4 |

2.5 +/-0.6 |

2.3 +/-0.4 |

2.15 +/-0.5 |

2.0 +/-0.4 |

|

Stroke V Index (ml/battito/m²) |

13.7 +/-3.9 |

20 +/-4.6 |

19 +/-4.9 |

21 +/-5.2 |

18 +/-4.4 |

|

PCWP mm Hg |

23.8 +/-4.8 |

22 +/-4.4 |

19 +/-3.9 |

20 +/-5.1 |

21 +/-3.9 |

|

SVRI (dynes sec/cm³/m²) /m ) |

2480 +/-452 |

2362 +/-439 |

2148 +/-389 |

2238 +/-452 |

2098 +/-362 |

|

SVO 2 |

48 +/-11 |

56 +/-13 |

61 +/-15 |

63 +/-16 |

64 +/-12 |

|

Dobutamina Dose mcg/kg/min |

-------- |

14.8 |

15 |

17.2 |

18.6 |

|

Dopamina Dose (mcg/kg/min) |

-------- |

7.8 |

8 |

8.6 |

7 |

|

Esmololo Dose (mcg/kg/min) |

-------- |

-------- |

25 |

25 |

62.5 |

|

|

|

Figura 9 - Il trend mostra un episodio di ipotensione e bradicardia trattato con la somministrazione di dobutamina: PAO non invasiva (barrette chiare),frequenza(linea chiara) ,SaO2 (linea scura) .Il paziente iperteso trattato con calcio antagonisti dopo un'anestesia spinale mostra una diminuzione della SaO2 che dal 99% scende a 93-94% (linea che da rossa diviene blue) senza variazioni della PAO e della FC.45 min dopo improvvisa bradicardia (sino a 33 b/m) ed ipotensione (60mmHg) .L'infusione di dobutamina(5ug/Kg/min) fa risalire la SaO2 e la PAO. |

6.1 USO PRATICO DELL'INFUSIONE DI DOBUTAMINA DURANTE ANESTESIA

Un'infusione di dobutamina, iniziata in fase di premedicazione, viene da noi utilizzata di routine, in pazienti che presentano una delle seguenti condizioni od entrambe:

1) Malattie cardiovascolari di tipo ischemico

2) Previsione di un intervento di durata superiore alle due ore e/o con alte

perdite intraoperatorie.

La metodica usata prevede un' infusione di dobutamina alla dose di 5

mcg.Kg-1. min-1, che viene iniziata subito prima dell'induzione dell'anestesia ed aggiustata durante il

mantenimento, sulla base di un monitoraggio della PAO ed ECG. Sono soprattutto valutati i valori della frequenza cardiaca, che si ha cura non superi i

100b/min. L'infusione viene aumentata, (in alcuni casi sino 30-40

mcg.Kg-1. min-1) con

incrementi di 2 mcg ogni due minuti, qualora insorga una diminuzione della PAO del paziente di

20 mmHg rispetto a quella basale.In questi casi ,ancora prima della caduta della PAO, se

il capnogramma mostra una diminuzione superiore all'0,4% di

FETCO2 ,ciò viene di per se ritenuto sufficiente per aumentare l'infusione, qualora la caduta di

CO2 non possa essere spiegata con cause ventilatorie.Evidentemente una somministrazione di liquidi va fatta

se si sospetta uno stato di ipovolemia.In quest'ultimo caso l'infusione di dobutamina

serve anche ad evitare un eccessivo aumento del precarico ed un edema polmonare.

L'infusione viene mantenuta per tutta la durata dell'intervento e continuata, se

necessario, per le 24 ore postoperatorie.

Informazioni sulla rivista

ESIA-Italia

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY and CRITICAL CARE MEDICINE - Italia

costituisce la parte Italiana della versione Americana, pubblicata su Internet

da Keith J Ruskin, Professore di Anestesia alla Università di Yale. I lavori

saranno accettati sia in lingua Italiana che Inglese. In quelli di lingua

Italiana un corposo riassunto in Inglese verrà preparato dalla redazione,

qualora l'autore non fosse in grado di fornirlo. A cura della redazione sarà

inoltre la traduzione in Italiano dei manoscritti inviati in lingua Inglese. La

rivista sarà inviata gratuitamente a tutti quelli che ne faranno richiesta,

inviando il seguente messaggio "Desidero ricevere ESIA versione

italiana" indirizzato a LANZA@UNIPA.IT

La rivista pubblica rewiews e lavori originali

compiuti nei campi dell'anestesia e della medicina critica. I lavori originali

riguardano ricerche cliniche, di laboratorio e la presentazione di casi clinici.

Le reviews includono argomenti per l'Educazione Medica Continua (EMC), articoli

di revisione generale o riguardanti le attrezzature tecniche. ESIA pubblica le

lettere all'Editore contenenti commenti su articoli precedentemente publicati ed

anche brevi comunicazioni. La guida per gli autori può essere consultata

collegandosi al sito ANESTIT all'indirizzo: http://anestit.unipa.it/

utilizzando la sezione riservata ad ESIA-Italia; oppure

può essere richiesta inviando un messaggio a lanza@unipa.it

EDUCATIONAL SYNOPSES IN ANESTHESIOLOGY and

CRITICAL CARE MEDICINE Sezione Italiana

Il numero della rivista è anche ottenibile

attraverso World-WideWeb WWW: l'URL per questo numero di ESIA è:

http://anestit.unipa.it/esiait/esit200402.txt

Il nome della rivista è esitaaaamm, dove aaaa è l'anno

ed mm il mese (per esempio questo numero è esit200402.txt)

LA REDAZIONE DI ESIA ITALIA

DIRETTORE: Vincenzo LANZA

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione Ospedale Buccheri La Ferla

Fatebenefratelli Palermo LANZA@UNIPA.IT

Terapia Intensiva

Antonio Braschi

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione 1 - Policlinico S. Matteo -

IRCCS Pavia

Anestesia Cardiovascolare

Riccardo Campodonico

Responsabile dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiochirurgica - Azienda

Ospedaliera di Parma ricrob@mbox.vol.it

Anestesia e malattie epatiche

Andrea De Gasperi

Gruppo trapianti epatici / CCM - Ospedale Niguarda - Milano

Medicina critica e dell'emergenza

Antonio Gullo

Professore di Terapia Intensiva - Direttore del Dipartimento di Anestesia e

Terapia Intensiva -Università di Trieste

Anestesia ed informatica

Vincenzo Lanza

Primario del Servizio d'Anestesia e Rianimazione - Ospedale Buccheri La

Ferla Fatebenefratelli - Palermo

Tossicologia

Carlo Locatelli

Direttore del Centro di Informazione Tossicologica Centro antiveleni di

Pavia - Fondazione Scientifica "Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e

della Riabilitazione"- Pavia

Terapia Antalgica e Cure Palliative

Sebastiano Mercadante

Responsabile dell' Unità d'Anestesia e di Terapia del Dolore e Cure

Palliative - Dipartimento Oncologico La Maddalena - Palermo terapiadeldolore@la-maddalena.it